Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno

La Città di Macomer, capoluogo del Marghine, con la necropoli ipogeica di Filigosa e l’area archeologica di Tamuli

In questa tappa del nostro viaggio, raggiungeremo Macomer capoluogo del Marghine, che visiteremo insieme ai suoi siti archeologici, soprattutto il nuraghe Santa Barbara, la necropoli ipogeica di Filigosa, l’area archeologica di Tamuli ed il monte Sant’Antonio.

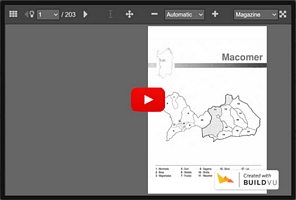

La Regione storica del Marghine

Il Marghine (pronuncia Màrghine) prende il nome dalla omonima catena montuosa, non molto estesa ed idealmente collegata alla vicina catena del Goceano, dalla quale nascono molti fiumi tra i quali il Tirso. Il Marghine è un grande altopiano formato da colate laviche post Mioceniche ad opera dei vulcani del Montiferru. I comuni del Marghine sono: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, lei, Macomer, Noragugume e Silanus. Il Marghine presenta un paesaggio variegato, che conserva un patrimonio ambientale eccezionale. Nel Marghine e nella vicina Planargia vive, ad esempio, il grifone, in una delle ultime colonie presenti nel bacino del Mediterraneo. Una piccola parte settentrionale del Marghine si trova nella provincia di Sassari, mentre la parte meridionale appartiene alla provincia di Nuoro.

Il Marghine (pronuncia Màrghine) prende il nome dalla omonima catena montuosa, non molto estesa ed idealmente collegata alla vicina catena del Goceano, dalla quale nascono molti fiumi tra i quali il Tirso. Il Marghine è un grande altopiano formato da colate laviche post Mioceniche ad opera dei vulcani del Montiferru. I comuni del Marghine sono: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, lei, Macomer, Noragugume e Silanus. Il Marghine presenta un paesaggio variegato, che conserva un patrimonio ambientale eccezionale. Nel Marghine e nella vicina Planargia vive, ad esempio, il grifone, in una delle ultime colonie presenti nel bacino del Mediterraneo. Una piccola parte settentrionale del Marghine si trova nella provincia di Sassari, mentre la parte meridionale appartiene alla provincia di Nuoro.

In viaggio verso Macomer

Usciamo da Borore verso ovest sulla SP33, dopo circa un chilometro proseguiamo dritti sulla SP77 verso ovest in direzione di Macomer, Oristano e Cagliari, dopo cinquecento metri questa strada devia verso nord sulla ex statale SS131 di Carlo Felice.

La zona industriale di Tossilo

Percorsi circa tre chilometri sulla ex statale SS131 di Carlo Felice, troviamo le indicazioni sulla destra che ci portano, dopo circa cinquecento metri, all’interno della Zona industriale di Tossilo nata con lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo economico e produttivo del territorio. La zona industriale di Tossilo è inutilizzata per oltre due terzi della superficie urbanizzata, dato che nell’ultimo decennio si è continuato ad ampliarla, mentre le industrie chiudevano svuotando capannoni e lotti. Al fine di rivalutare la zona, è nato il Progetti di Filiera e Sviluppo locale dell’area di crisi di Tossilo, che è stato il primo progetto pilota promosso dalla Regione Sardegna, ha avuto avvio nel 2010 e si trova ora nella fase di erogazione degli aiuti alle imprese e alle persone.

Raggiungiamo Macomer

Percorsi ancora circa tre chilometri sulla ex statale SS131 di Carlo Felice, arriviamo all’interno dell’abitato di Macomer, il comune più ad ovest della Regione storica del Marghine. Dal Municipio di Borore a quello di Macomer si sono percorsi 8.9 chilometri.

La Città di Macomer

La Città di Macomer (nome in lingua Macumere, altezza metri 63 sul livello del mare, abitanti 9.410 al 31 dicembre 2021), considerato il capoluogo del Marghine, si trova nella parte centro occidentale della provincia di Nuoro, ai confini con quelle di Sassari e Oristano, all’estremità meridionale dell’altopiano basaltico di Campeda, dove ha termine la catena montuosa del Marghine, che si trova subito ad est. Oggi Macomer è un importante nodo ferroviario e stradale, punto d’incrocio dell’asse di comunicazione meridiano, la SS131 di Carlo Felice, con quello trasversale dato dalla 129bis, che la collega con Bosa, e dalla SS129 Trasversale Sarda, che la collega con Nuoro ed Orosei. I collegamenti ferroviari sono assicurati dalla linea che collega Cagliari con Ozieri e Chilivani, e da quella che collega Nuoro con Macomer, che hanno entrambe uno scalo sul posto. La sua posizione geografica ha favorito lo sviluppo del paese, che è diventata nel tempo un grosso centro industriale, un centro di produzione ed esportazione di eccellente formaggio pecorino e di commercio della lana e della carne. Gli abitanti vivono per la quasi totalità nel capoluogo Comunale, e solo parte della popolazione si distribuisce in case sparse. Il territorio ha un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate, dato che si raggiungono gli 808 metri di quota.

La Città di Macomer (nome in lingua Macumere, altezza metri 63 sul livello del mare, abitanti 9.410 al 31 dicembre 2021), considerato il capoluogo del Marghine, si trova nella parte centro occidentale della provincia di Nuoro, ai confini con quelle di Sassari e Oristano, all’estremità meridionale dell’altopiano basaltico di Campeda, dove ha termine la catena montuosa del Marghine, che si trova subito ad est. Oggi Macomer è un importante nodo ferroviario e stradale, punto d’incrocio dell’asse di comunicazione meridiano, la SS131 di Carlo Felice, con quello trasversale dato dalla 129bis, che la collega con Bosa, e dalla SS129 Trasversale Sarda, che la collega con Nuoro ed Orosei. I collegamenti ferroviari sono assicurati dalla linea che collega Cagliari con Ozieri e Chilivani, e da quella che collega Nuoro con Macomer, che hanno entrambe uno scalo sul posto. La sua posizione geografica ha favorito lo sviluppo del paese, che è diventata nel tempo un grosso centro industriale, un centro di produzione ed esportazione di eccellente formaggio pecorino e di commercio della lana e della carne. Gli abitanti vivono per la quasi totalità nel capoluogo Comunale, e solo parte della popolazione si distribuisce in case sparse. Il territorio ha un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate, dato che si raggiungono gli 808 metri di quota.

Origine del nome

Il nome della Città secondo alcuni studiosi potrebbe derivare da Macomeli, che indica il pane impastato con miele, che viene oggi chiamato Pani ’e Saba. Il nome del paese è attestato per la prima volta in alcuni documenti del 1341, nella forma Macomerio, che richiama pAlesemente l’antica Macopsissa, citata da Tolomeo, ed anche il nome Magomadas, derivante dalla voce semitica Maqom Oppidum.

La sua economia

La sua economia si basa, oltre che sulle tradizionali attività agricole e zootecniche, anche sui settori industriale e terziario. L’agricoltura, sebbene non rappresenti più la sua principale fonte di reddito, fa registrare comunque la coltivazione di cereali, ortaggi, foraggi, ulivi, viti e altri alberi da frutta. L’allevamento ed il commercio costituiscono le attività principali. Si pratica l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. L’industria si è sviluppata notevolmente negli ultimi anni, con aziende che operano nei comparti estrattivo, alimentare, delle pelletteria, cartario, della stampa, plastica, vetro, materiali da costruzione, laterizi, oltre che metalmeccanico, elettrico, dei mobili, della gioielleria e oreficeria, della produzione e distribuzione di energia elettrica, della raccolta di acqua ed edile. A queste attività si affianca l’industria tessile, con tessuti in cotone e calze, che era arrivata a occupare fin quasi un migliaio di operai, ma oggi affronta alcune difficoltà, stesso discorso vale per le produzione casearia, che rimane comunque abbastanza importante. Sviluppato si presenta anche il terziario, che si compone di una buona rete commerciale e dell’insieme dei servizi. Nella zona industriale di Tossilo è situato un grande inceneritore adibito allo smaltimento di rifiuti urbani, operativo dal 1993. Alla diffusione della cultura provvedono anche sei emittenti radiotelevisive. I numerosi siti archeologici del tuo territorio e le bellezze naturali da cui è circondata, la rendono un’importante meta turistica. Particolarmente interessanti sono, infatti, per gli amanti della natura, il vasto tavolato basaltico della Campeda, ricco di boschi di lecci e roverelle, come pure di molte varietà di funghi. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno.

Brevi cenni storici

Il suo territorio è stato abitato sino dall’età preistorica, come è testimoniato dalla presenza del complesso nuragico di Santa Barbara e di quello di Tamuli, le numerose tombe di giganti, le domus di Filigosa e una moltitudine di rovine nuragiche sparse in esso. In una grotta, situata in località Marras, in una gola del Rio S’Adde, è stata rinvenuta, nel 1949, una statuetta, detta Venere di Macomer, oggi custodita nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Macomer è stato, all’inizio, un insediamento punico, ed è l’erede dell’antica Macopsissa, citata dal geografo Alessandrino Tolomeo, che sorgeva a nord ovest dell’abitato. Nel 238 avanti Cristo la Sardegna passa sotto il dominio romano e Macomer conserva la sua importanza strategica in quanto luogo di passaggio obbligato tra il nord e il sud dell’Isola, ossia un importante nodo di comunicazione della via che da Karalis portava a Turris Libisonis. Sono scarse le testimonianze archeologiche lasciate dai Romani, che per lo più si riducono a circa sei pietre miliari e a qualche lapide, due di queste pietre miliari, che si trovavano di fronte alla Chiesa di San Pantaleo, sono attualmente custodite nel Museo Archeologico ed Etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari. Nella Città rimangono poche tracce della dominazione bizantina, in particolare le Chiese della Nostra Signora d’Itria e di Nostra Signora del Soccorso, oltre alla Chiesa di Santa Barbara arroccata sul monte Manai, ora ridotta a un cumulo di pietre. Nell’undicesimo secolo, Macomer è un villaggio ubicato nella zona del quartiere di Santa Maria, della Chiesa della Madonna d’Itria e del nuraghe Sa Corte, facente parte del Giudicato del Logudoro, nella curatoria del Marghine, della quale viene eletta capoluogo. Con la fine di questo Giudicato, Macomer ed il Marghine vengono inglobati come territori extragiudicali nel Giudicato d’Arborea. Nel 1388 presso la Chiesa di San Nicola di Macomer, che probabilmente era la Chiesa oggi denominata Santa Maria del Soccorso, i suoi rappresentanti sottoscrivono, insieme a quelli del Marghine, la pace tra il Regno di Sardegna di Giovanni I d’Aragona detto il Cacciatore, ed il Giudicato d’Arborea, governato dalla reggente Eleonora d’Arborea, pace che porta nel gennaio 1390 alla liberazione di Brancaleone Doria, marito di Eleonora. Dopo la battaglia di Sanluri, viene ceduta in feudo dagli Aragonesi ai Cubello, in seguito nel 1478 a Macomer si svolge la storica battaglia contro gli Aragonesi, dato che 19 maggio di quell’anno Leonardo d’alagon, marchese di Oristano, e Nicolò Carroz, vicerè di Sardegna, si affrontano nei pressi del suo Castello. Il vicerè Nicolò Carroz, forte dell’aiuto del Re di Napoli, del vicerè siciliano, e soprattutto del Governatore del Logudoro, sconfigge definitivamente Leonardo d’alagon, che venne incarcerato in Spagna. Risale al periodo aragonese la costruzione della Chiesa di San Pantaleo, di fronte alle rovine del Castello, il cui campanile viene edificato da Michele Puig nel 1573. Dal 1604 appartiene ai Tellez Giron d’alcantara, suoi governanti fino al 1839. Nel 1720 la Sardegna passa sotto il dominio dei Savoia, che, il 28 luglio del 1767, istituiscono il Marchesato del Marghine, con sede a Macomer, comprendente Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, lei, Mulargia, Noragugume e Silanus. Nel 1795 Giovanni Maria Angioy giunge a Macomer con Cinquecento cavalieri, alla ricerca del sostegno della popolazione locale, ma la Città insorge contro di lui, e gli Angioini penetrano in Città saccheggiando la Chiesa di San Pantaleo. Nel 1810 ha inizio da Macomer la costruzione della prima strada rotabile della Sardegna, che ripete il tracciato dell’antica via romana da Porto Torres a Cagliari, ma rimane incompiuta a Fordongianus, e ripresa solo dieci anni dopo. La ferrovia deve aspettare il 1880, quando l’intero tronco da Monti a Cagliari viene inaugurato con due treni, che si incontrano a Macomer. Col tronco stradale da Bosa a Nuoro, e con la parallela ferrovia a scartamento ridotto, entrambi passanti per Macomer, la Città diviene il nodo degli scambi produttivi dell’intera isola, e dal 1897 può sviluppare, grazie alla fortissima richiesta dal continente e al prezzo irrisorio pagato ai produttori isolani, la sua industria più congeniale, quella lattiero casearia, divenendo in breve tempo la capitale del formaggio sardo. Del comune di Macomer nel 1927, dopo la creazione della provincia di Nuoro, viene cambiata la provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, alla neonata provincia di Nuoro. Il comune di Birori nel 1928 viene aggregato al comune di Macomer, dal quale nel 1946 verrà nuovamente separato. Nel 1935 viene visitata da Benito Mussolini. Nel dopoguerra ci sono anche le visite dell’allora presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Alcide De Gasperi e dei Presidenti della Repubblica Giovanni Gronchi e Francesco Cossiga.

Il suo territorio è stato abitato sino dall’età preistorica, come è testimoniato dalla presenza del complesso nuragico di Santa Barbara e di quello di Tamuli, le numerose tombe di giganti, le domus di Filigosa e una moltitudine di rovine nuragiche sparse in esso. In una grotta, situata in località Marras, in una gola del Rio S’Adde, è stata rinvenuta, nel 1949, una statuetta, detta Venere di Macomer, oggi custodita nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Macomer è stato, all’inizio, un insediamento punico, ed è l’erede dell’antica Macopsissa, citata dal geografo Alessandrino Tolomeo, che sorgeva a nord ovest dell’abitato. Nel 238 avanti Cristo la Sardegna passa sotto il dominio romano e Macomer conserva la sua importanza strategica in quanto luogo di passaggio obbligato tra il nord e il sud dell’Isola, ossia un importante nodo di comunicazione della via che da Karalis portava a Turris Libisonis. Sono scarse le testimonianze archeologiche lasciate dai Romani, che per lo più si riducono a circa sei pietre miliari e a qualche lapide, due di queste pietre miliari, che si trovavano di fronte alla Chiesa di San Pantaleo, sono attualmente custodite nel Museo Archeologico ed Etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari. Nella Città rimangono poche tracce della dominazione bizantina, in particolare le Chiese della Nostra Signora d’Itria e di Nostra Signora del Soccorso, oltre alla Chiesa di Santa Barbara arroccata sul monte Manai, ora ridotta a un cumulo di pietre. Nell’undicesimo secolo, Macomer è un villaggio ubicato nella zona del quartiere di Santa Maria, della Chiesa della Madonna d’Itria e del nuraghe Sa Corte, facente parte del Giudicato del Logudoro, nella curatoria del Marghine, della quale viene eletta capoluogo. Con la fine di questo Giudicato, Macomer ed il Marghine vengono inglobati come territori extragiudicali nel Giudicato d’Arborea. Nel 1388 presso la Chiesa di San Nicola di Macomer, che probabilmente era la Chiesa oggi denominata Santa Maria del Soccorso, i suoi rappresentanti sottoscrivono, insieme a quelli del Marghine, la pace tra il Regno di Sardegna di Giovanni I d’Aragona detto il Cacciatore, ed il Giudicato d’Arborea, governato dalla reggente Eleonora d’Arborea, pace che porta nel gennaio 1390 alla liberazione di Brancaleone Doria, marito di Eleonora. Dopo la battaglia di Sanluri, viene ceduta in feudo dagli Aragonesi ai Cubello, in seguito nel 1478 a Macomer si svolge la storica battaglia contro gli Aragonesi, dato che 19 maggio di quell’anno Leonardo d’alagon, marchese di Oristano, e Nicolò Carroz, vicerè di Sardegna, si affrontano nei pressi del suo Castello. Il vicerè Nicolò Carroz, forte dell’aiuto del Re di Napoli, del vicerè siciliano, e soprattutto del Governatore del Logudoro, sconfigge definitivamente Leonardo d’alagon, che venne incarcerato in Spagna. Risale al periodo aragonese la costruzione della Chiesa di San Pantaleo, di fronte alle rovine del Castello, il cui campanile viene edificato da Michele Puig nel 1573. Dal 1604 appartiene ai Tellez Giron d’alcantara, suoi governanti fino al 1839. Nel 1720 la Sardegna passa sotto il dominio dei Savoia, che, il 28 luglio del 1767, istituiscono il Marchesato del Marghine, con sede a Macomer, comprendente Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, lei, Mulargia, Noragugume e Silanus. Nel 1795 Giovanni Maria Angioy giunge a Macomer con Cinquecento cavalieri, alla ricerca del sostegno della popolazione locale, ma la Città insorge contro di lui, e gli Angioini penetrano in Città saccheggiando la Chiesa di San Pantaleo. Nel 1810 ha inizio da Macomer la costruzione della prima strada rotabile della Sardegna, che ripete il tracciato dell’antica via romana da Porto Torres a Cagliari, ma rimane incompiuta a Fordongianus, e ripresa solo dieci anni dopo. La ferrovia deve aspettare il 1880, quando l’intero tronco da Monti a Cagliari viene inaugurato con due treni, che si incontrano a Macomer. Col tronco stradale da Bosa a Nuoro, e con la parallela ferrovia a scartamento ridotto, entrambi passanti per Macomer, la Città diviene il nodo degli scambi produttivi dell’intera isola, e dal 1897 può sviluppare, grazie alla fortissima richiesta dal continente e al prezzo irrisorio pagato ai produttori isolani, la sua industria più congeniale, quella lattiero casearia, divenendo in breve tempo la capitale del formaggio sardo. Del comune di Macomer nel 1927, dopo la creazione della provincia di Nuoro, viene cambiata la provincia da quella di Cagliari, alla quale precedentemente apparteneva, alla neonata provincia di Nuoro. Il comune di Birori nel 1928 viene aggregato al comune di Macomer, dal quale nel 1946 verrà nuovamente separato. Nel 1935 viene visitata da Benito Mussolini. Nel dopoguerra ci sono anche le visite dell’allora presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Alcide De Gasperi e dei Presidenti della Repubblica Giovanni Gronchi e Francesco Cossiga.

La storica battaglia di Macomer

Erede dei feudi e del titolo dello zio materno Salvatore Cubello, morto senza eredi diretti, con atto testamentario viene designato marchese di Oristano Leonardo de alagon che già nel 1410 durante il Regno di Ferdinando I d’Aragona, si era ribellato agli Aragonesi, ed, al comando di quattro navi, con Cassiano Doria aveva espugnato longone, oggi Santa Teresa di Gallura, che era difeso dagli Aragonesi. Il vicerè aragonese dell’Isola, Nicolò Carroz, asserisce che il testamento di Salvatore Cubello non può aver alcun valore, in quanto il Re aveva già deciso che, alla morte di Salvatore Cubello, il Marchesato di Oristano e la conte del Goceano sarebbero stati incorporati nella Corona d’Aragona. Ne deriva uno scontro aperto, poiché il vicerè è nemico giurato di Leonardo de alagon, ed è deciso ad impedirne la successione al Marchesato, per il quale egli stesso ha delle pretese. Leonardo de alagon si ribella al vicerè Nicolò Carroz, si mette alla testa di un esercito di Oristanesi e riaccendendo lo spirito nazionalista mai completamente sopito ed il sogno di un’isola sotto l’egida arborense. A causa di queste tensioni fra opposte fazioni, ad Oristano scoppia una rivolta capeggiata da Leonardo de alagon. Il 14 aprile 1470, sul territorio di Uras, avviene la celebre battaglia di Uras tra Sardi ed Aragonesi, che in questa battaglia vengono battuti. L’esito di questa battaglia attira nell’esercito di Leonardo de alagon numerosi volontari, e, nel 1474, si raggiunge la pace di Urgelles, una pace vantaggiosa per l’alagon, al quale Giovanni II d’Aragona riconosce il diritto di successione sul trono di Arborea. Ma, successivamente, Nicolò Carroz insiste con Giovanni II sul pericolo che Leonardo de alagon rappresenta, temendo che possa scatenare una rivoluzione generale su tutta l’Isola. Infatti il malcontento verso gli Aragonesi aumenta tra gli Arborensi, che non hanno mai abbandonato il sogno di un’isola tutta gestita da una dinastia locale. Giovanni II d’Aragona accoglie le recriminazioni del Carroz, che lo convince a procedere contro Leonardo de alagon con l’accusa di lesa maestà e fellonia, e nell’ottobre del 1477 emana una sentenza di morte per l’intera famiglia alagon, con la confisca di tutti i beni che erano stati loro concessi. A quel punto, nel 1475, la rivolta si allarga ulteriormente, ed il conflitto si estende anche alle zone settentrionali, dove all’alagon sono stati promessi aiuti da parte dei Genovesi e del Duca di Milano, che però non arrivano. Invece il Carroz ottiene truppe bene armate dalla Sicilia e da Napoli, dalla Spagna e dagli altri stati della Corona, mentre sull’isola una violenta epidemia di peste bubbonica devasta i villaggi e le città.

Erede dei feudi e del titolo dello zio materno Salvatore Cubello, morto senza eredi diretti, con atto testamentario viene designato marchese di Oristano Leonardo de alagon che già nel 1410 durante il Regno di Ferdinando I d’Aragona, si era ribellato agli Aragonesi, ed, al comando di quattro navi, con Cassiano Doria aveva espugnato longone, oggi Santa Teresa di Gallura, che era difeso dagli Aragonesi. Il vicerè aragonese dell’Isola, Nicolò Carroz, asserisce che il testamento di Salvatore Cubello non può aver alcun valore, in quanto il Re aveva già deciso che, alla morte di Salvatore Cubello, il Marchesato di Oristano e la conte del Goceano sarebbero stati incorporati nella Corona d’Aragona. Ne deriva uno scontro aperto, poiché il vicerè è nemico giurato di Leonardo de alagon, ed è deciso ad impedirne la successione al Marchesato, per il quale egli stesso ha delle pretese. Leonardo de alagon si ribella al vicerè Nicolò Carroz, si mette alla testa di un esercito di Oristanesi e riaccendendo lo spirito nazionalista mai completamente sopito ed il sogno di un’isola sotto l’egida arborense. A causa di queste tensioni fra opposte fazioni, ad Oristano scoppia una rivolta capeggiata da Leonardo de alagon. Il 14 aprile 1470, sul territorio di Uras, avviene la celebre battaglia di Uras tra Sardi ed Aragonesi, che in questa battaglia vengono battuti. L’esito di questa battaglia attira nell’esercito di Leonardo de alagon numerosi volontari, e, nel 1474, si raggiunge la pace di Urgelles, una pace vantaggiosa per l’alagon, al quale Giovanni II d’Aragona riconosce il diritto di successione sul trono di Arborea. Ma, successivamente, Nicolò Carroz insiste con Giovanni II sul pericolo che Leonardo de alagon rappresenta, temendo che possa scatenare una rivoluzione generale su tutta l’Isola. Infatti il malcontento verso gli Aragonesi aumenta tra gli Arborensi, che non hanno mai abbandonato il sogno di un’isola tutta gestita da una dinastia locale. Giovanni II d’Aragona accoglie le recriminazioni del Carroz, che lo convince a procedere contro Leonardo de alagon con l’accusa di lesa maestà e fellonia, e nell’ottobre del 1477 emana una sentenza di morte per l’intera famiglia alagon, con la confisca di tutti i beni che erano stati loro concessi. A quel punto, nel 1475, la rivolta si allarga ulteriormente, ed il conflitto si estende anche alle zone settentrionali, dove all’alagon sono stati promessi aiuti da parte dei Genovesi e del Duca di Milano, che però non arrivano. Invece il Carroz ottiene truppe bene armate dalla Sicilia e da Napoli, dalla Spagna e dagli altri stati della Corona, mentre sull’isola una violenta epidemia di peste bubbonica devasta i villaggi e le città.  al grido di Arborea! Arborea!, insorgono contro gli Aragonesi le regioni della Barbagia, del Goceano, il Marghine, il Mandrolisai, i Campidani, e tutta la Sardegna viene scossa da violenti tumulti. La battaglia decisiva viene preceduta da sanguinosi scontri a Mores e ad Ardara. Lo scontro sfocia nella sanguinosa battaglia di Macomer del 19 maggio 1478, che si svolge in località Campu Castigadu, meglio conosciuta oggi come Tossilo, nella quale i Sardi ribelli vengono sconfitti dalle soverchianti forze aragonesi, formate da contingenti di Spingarderos, e armate con potenti artiglierie giunte dalla Sicilia. Al termine del combattimento il vicerè Carroz occupa il Castello di Macomer, sul quale sventolava il vessillo degli Arborea, e dopo tre giorni lo distrugge. Sul campo periscono dagli 8mila ai 10mila uomini, e, tra i molti, muore anche Artale de alagon, figlio maggiore di Leonardo, che prima della disfatta abbandona il campo di battaglia, e con i fratelli, i figli, ed il vis conte di Sanluri, fugge a Bosa, da dove si imbarca su una nave con l’intento di raggiungere prima la Corsica e successivamente Genova. In alto mare viene, però, tradito. Viene imprigionato e consegnato all’ammiraglio aragonese Giovanni Villamari, che lo conduce in catene nel Castello di Decimoàtiva, a Valenza, dove muore il 3 novembre 1494.

al grido di Arborea! Arborea!, insorgono contro gli Aragonesi le regioni della Barbagia, del Goceano, il Marghine, il Mandrolisai, i Campidani, e tutta la Sardegna viene scossa da violenti tumulti. La battaglia decisiva viene preceduta da sanguinosi scontri a Mores e ad Ardara. Lo scontro sfocia nella sanguinosa battaglia di Macomer del 19 maggio 1478, che si svolge in località Campu Castigadu, meglio conosciuta oggi come Tossilo, nella quale i Sardi ribelli vengono sconfitti dalle soverchianti forze aragonesi, formate da contingenti di Spingarderos, e armate con potenti artiglierie giunte dalla Sicilia. Al termine del combattimento il vicerè Carroz occupa il Castello di Macomer, sul quale sventolava il vessillo degli Arborea, e dopo tre giorni lo distrugge. Sul campo periscono dagli 8mila ai 10mila uomini, e, tra i molti, muore anche Artale de alagon, figlio maggiore di Leonardo, che prima della disfatta abbandona il campo di battaglia, e con i fratelli, i figli, ed il vis conte di Sanluri, fugge a Bosa, da dove si imbarca su una nave con l’intento di raggiungere prima la Corsica e successivamente Genova. In alto mare viene, però, tradito. Viene imprigionato e consegnato all’ammiraglio aragonese Giovanni Villamari, che lo conduce in catene nel Castello di Decimoàtiva, a Valenza, dove muore il 3 novembre 1494.

Nel 1976 Macomer viene elevata al rango di città

Dopo la costituzione della Repubblica Italiana, Macomer nel 1976 viene elevata da Giovanni leone al rango di Città con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1976.

La Venere di Macomer

Uno dei principali resti archeologici della Sardegna è una statuetta di basalto alta 14 centimetri, ritrovata nel 1949 nel laboratorio di uno scultore preistorico nella Grotta Marras, affacciata sulla gola del rio S’Adde, nei pressi di Macomer. Viene comunemente chiamata la Venere di Macomer ed è oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Datata inizialmente dall’Eneolitico al Neolitico Medio, è stato successiva datato nel Neolitico Antico, ed è attualmente datato tra il Mesolitico ed il Paleolitico. La marcata evidenza degli attributi femminili la fa ritenere un oggetto di culto, probabilmente una rappresentazione della Dea Madre, e, secondo quanto sostenuto dall’archeologo Giovanni Lilliu, rappresenterebbe un’Immagine della Dea dell’amore appartenente al mondo degli archetipi, a cui una comunità dell’interno della Sardegna rendeva culto, nel sacro anfratto.

Uno dei principali resti archeologici della Sardegna è una statuetta di basalto alta 14 centimetri, ritrovata nel 1949 nel laboratorio di uno scultore preistorico nella Grotta Marras, affacciata sulla gola del rio S’Adde, nei pressi di Macomer. Viene comunemente chiamata la Venere di Macomer ed è oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Datata inizialmente dall’Eneolitico al Neolitico Medio, è stato successiva datato nel Neolitico Antico, ed è attualmente datato tra il Mesolitico ed il Paleolitico. La marcata evidenza degli attributi femminili la fa ritenere un oggetto di culto, probabilmente una rappresentazione della Dea Madre, e, secondo quanto sostenuto dall’archeologo Giovanni Lilliu, rappresenterebbe un’Immagine della Dea dell’amore appartenente al mondo degli archetipi, a cui una comunità dell’interno della Sardegna rendeva culto, nel sacro anfratto.

Le principali feste e sagre che si svolgono a Macomer

A Macomer sono attive, tra gli altri, il Gruppo Folk Santa Barbara, l’Associazione Folk Tradizioni Popolari di Macomer, l’Associazione Culturale Coro Folk Città di Macomer, il Coro Folk Melchiorre Murenu, i cui componenti si esibiscono nelle principali feste e sagre che si svolgono nel comune ed anche in altre località. Nelle loro esibizioni è possibile ammirare il costume tradizionale di Macomer, in particolare quello femminile, che risale al 1650 ed era utilizzato per le nozze e, quindi, essendo da sposa, rappresenta la natura, i frutti, le spighe, le stagioni, simboli di prosperità e di buon auspicio per la coppia unitasi in matrimonio. Il bustino reca lo stemma della famiglia, abbellito con motivi floreali, come pure la gonna interamente ricamata nella balza. Presenta sia il velo che il fazzoletto, il primo veniva utilizzato per l’occasione nuziale, mentre il fazzoletto tutti i giorni. Il costume dell’uomo invece è molto più semplice, in orbace e con il giletà nero bordato di rosso.

Tra le numerose principali feste e sagre che si svolgono a Macomer e sono in grado di richiamare visitatori dai dintorni, si segnalano il 17 gennaio, nella piazzetta Santa Croce, la Festa di Sant’Antonio Abate, chiamata anche Sa Tuva, che culmina la sera precedente con un grande falò; per il carnevale, le manifestazioni del Carrasegare in Macumere; in occasione della Pasqua, le celebrazioni per la Settimana Santa; a maggio, la Rassegna regionale della Razze Ovicaprine, che è la fiera regionale del formaggio in località Monte Sant’Antonio; il 13 giugno, la Festa di Sant’Antonio da Padova; il 27 luglio la Festa di San Pantaleo, che è il Santo Patrono della città; l’8 settembre la Festa di Santa Maria del Soccorso; verso metà novembre, la Sagra de Su Piritzolu che era il vino dei poveri, quando i PrinzipAles concedevano ai propri sottoposti di bere solamente questo vino più leggero e a bassa gradazione tenendo per sé il vino realizzato con la sola uva, e la Rassegna de Sant’Antunna, che è la mostra regionale micologica.

Visita del centro della Città di Macomer

L’abitato, interessato da forte espansione edilizia, conserva, nel suo nucleo storico, le antiche abitazioni costruite sul ciglione basaltico di un piccolo altopiano, a precipizio sulla valle del rio S’Adde. Nel centro storico della Città si possono osservare antiche case che presentano chiari segni del dominio aragonese nello stile degli architravi delle finestre. Nell’abitato vi sono quattro parrocchie, di San Pantaleo, di San Francesco, della Madonna Missionaria e della Sacra Famiglia, con le loro omonime Chiese di cui la più antica è quella di San Pantaleo. Entriamo nell’abitato con la ex SS131 di Carlo Felice che, a quattrocentocinquanta metri dal cartello segnaletico che indica la Città di Macumere, porta a un incrocio al quale arriva dalla sinistra la via Sicilia, parte a destra la SS129 Trasversale Sardabis, e dal quale proseguiamo dritti lungo il corso Umberto I, lo Stradone tracciato alla fine dell’Ottocento, rettificando l’impianto urbanistico precedente.

La Chiesa parrocchiale di San Pantaleo

Percorsi duecentocinquanta metri lungo il corso Umberto I, troviamo alla destra della strada la facciata della bella Chiesa di San Pantaleo che è la principale Chiesa parrocchiale di Macomer, uno degli edifici più importanti dell’Isola. Posta all’estremità sud occidentale del centro abitato, si trova in una posizione da cui si gode un eccezionale panorama, sino al Campidano. Allo stato attuale non si hanno notizie circa le forme e il periodo di edificazione del primo impianto, ma l’aspetto attuale è frutto di una serie di rimaneggiamenti e ampliamenti che la Chiesa ha subito nel 1574, quando il Picapedrer Migueli Puig, originario di Cagliari ma residente a Bolotana e attivo in alcuni centri del Marghine, sopraeleva il campanile con l’aggiunta di un ordine e della guglia. Risale al 1584 l’ultima Cappella a

Percorsi duecentocinquanta metri lungo il corso Umberto I, troviamo alla destra della strada la facciata della bella Chiesa di San Pantaleo che è la principale Chiesa parrocchiale di Macomer, uno degli edifici più importanti dell’Isola. Posta all’estremità sud occidentale del centro abitato, si trova in una posizione da cui si gode un eccezionale panorama, sino al Campidano. Allo stato attuale non si hanno notizie circa le forme e il periodo di edificazione del primo impianto, ma l’aspetto attuale è frutto di una serie di rimaneggiamenti e ampliamenti che la Chiesa ha subito nel 1574, quando il Picapedrer Migueli Puig, originario di Cagliari ma residente a Bolotana e attivo in alcuni centri del Marghine, sopraeleva il campanile con l’aggiunta di un ordine e della guglia. Risale al 1584 l’ultima Cappella a

L’interno ha un impianto a tre navate, suddivise da archi impostati su pilastri cruciformi e articolate in quattro campate, che è stato desunto dalla Chiesa di San Francesco e dal duomo di Alghero, ed il sistema delle coperture, anch’esso riconducibile alla Cattedrale algherese, consiste in una volta a botte lunettata e scandita da sottarchi nella navata centrale, e in volte a crociera nelle navate laterali. Le cappelle, quattro per parte, sono state edificate in diverse epoche, tra la fine del sedicesimo e il diciottesimo secolo. Il presbiterio che presenta pianta rettangolare, comunicante con tre ambienti adibiti a sacrestia e con il vano di accesso al campanile, voltato a botte.

Ogni anno, il 27 luglio giorno nel quale si ricorda la sua morte, presso questa Chiesa si tiene la Festa patronale di San Pantaleone, nel corso della quale, dopo le cerimonie religiose, il simulacro del Santo viene portato in processione, tra musiche, canti, gruppi folcloristici e giochi in piazza.

I pochi ruderi del Castello di Macomer

Di fronte alla Chiesa di San Pantaleo, restano i pochi ruderi del Castello di Macomer. La struttura potrebbe essere riportata ai tempi dei giudici Mariano IV ed Eleonora d’Arborea, ma era inizialmente poco più di un campo trincerato. La costruzione fortificata è stata fatta innalzare nel 1417 da Guglielmo III di Narbona, ultimo sovrano del Giudicato d’Arborea, per contrastare l’assalto da Oristano degli Aragonesi del Regnum Sardiniae etàCorsicae, ed è andato distrutto nel 1478.

Di fronte alla Chiesa di San Pantaleo, restano i pochi ruderi del Castello di Macomer. La struttura potrebbe essere riportata ai tempi dei giudici Mariano IV ed Eleonora d’Arborea, ma era inizialmente poco più di un campo trincerato. La costruzione fortificata è stata fatta innalzare nel 1417 da Guglielmo III di Narbona, ultimo sovrano del Giudicato d’Arborea, per contrastare l’assalto da Oristano degli Aragonesi del Regnum Sardiniae etàCorsicae, ed è andato distrutto nel 1478.  Intorno al Castello si trovava la cittadella fortificata denominata Oppidum Macumelis, che si estendeva dall’attuale Chiesa di San Pantaleo, nella quale la capella di sinistra dedicata a San Giovanni Battista era la capella del Castello, sino alla zona oggi occupata dal Municipio, e alla Presoni Bezza, comprendente anche uno scomparso nuraghe. Successivamente, nel 1478, nelle vicinanze dell’abitato, si svolge la storica battaglia tra i Sardi e gli Aragonesi guidati da Leonardo de alagon, quarto ed ultimo marchese di Oristano e conte di Goceano, che si era messo alla testa di un esercito di Oristanesi, riaccendendo lo spirito nazionalista mai completamente sopito. Il primo scontro era avvenuto nel 1470, ad Uras, ed aveva visto l’esercito di Leonardo de alagon costretto a rifugiarsi a Cagliari. Il 14 maggio 1478 si svolge la battaglia decisiva, nella quale Leonardo de alagon viene sconfitto.

Intorno al Castello si trovava la cittadella fortificata denominata Oppidum Macumelis, che si estendeva dall’attuale Chiesa di San Pantaleo, nella quale la capella di sinistra dedicata a San Giovanni Battista era la capella del Castello, sino alla zona oggi occupata dal Municipio, e alla Presoni Bezza, comprendente anche uno scomparso nuraghe. Successivamente, nel 1478, nelle vicinanze dell’abitato, si svolge la storica battaglia tra i Sardi e gli Aragonesi guidati da Leonardo de alagon, quarto ed ultimo marchese di Oristano e conte di Goceano, che si era messo alla testa di un esercito di Oristanesi, riaccendendo lo spirito nazionalista mai completamente sopito. Il primo scontro era avvenuto nel 1470, ad Uras, ed aveva visto l’esercito di Leonardo de alagon costretto a rifugiarsi a Cagliari. Il 14 maggio 1478 si svolge la battaglia decisiva, nella quale Leonardo de alagon viene sconfitto.

L’oratorio della Santa Croce

alla sinistra della Chiesa parrocchiale di San Pantaleo prendiamo la via lepanto, che ci porta nello storico Rione della Santa Croce, nucleo sorto in età medievale attorno al Castello, composto da un tessuto edilizio caratterizzato dalla sopravvivenza di edifici con elementi gotico catalani, soprattutto portali e finestre con decorazioni in vulcanite locale. La via lepanto, in centocinquanta metri, ci porta in una pittoresca piazzetta, la piazza Santa Croce, sulla quale sorge l’Oratorio della Santa Croce, una piccola Chiesa costruita nella metà del Cinquecento, riedificata nel diciassettesimo secolo sul preesistente edificio, e restaurata nel 1981. La piccola Chiesa è stata officiata come oratorio dall’omonima Confraternita sino alla fine del diciannovesimo secolo. L’arioso interno ospita tre navate, con archi a pieno centro e tozzi pilastri. La copertura doveva essere in legno su capriate a vista, mentre il presbiterio si presenta con volte a vela. Purtroppo i restauri effettuati agli inizi degli anni ottanta hanno modificato la struttura originaria.

alla sinistra della Chiesa parrocchiale di San Pantaleo prendiamo la via lepanto, che ci porta nello storico Rione della Santa Croce, nucleo sorto in età medievale attorno al Castello, composto da un tessuto edilizio caratterizzato dalla sopravvivenza di edifici con elementi gotico catalani, soprattutto portali e finestre con decorazioni in vulcanite locale. La via lepanto, in centocinquanta metri, ci porta in una pittoresca piazzetta, la piazza Santa Croce, sulla quale sorge l’Oratorio della Santa Croce, una piccola Chiesa costruita nella metà del Cinquecento, riedificata nel diciassettesimo secolo sul preesistente edificio, e restaurata nel 1981. La piccola Chiesa è stata officiata come oratorio dall’omonima Confraternita sino alla fine del diciannovesimo secolo. L’arioso interno ospita tre navate, con archi a pieno centro e tozzi pilastri. La copertura doveva essere in legno su capriate a vista, mentre il presbiterio si presenta con volte a vela. Purtroppo i restauri effettuati agli inizi degli anni ottanta hanno modificato la struttura originaria.

A Macomer ogni anno, il 17 gennaio giorno nel quale si festeggia Sant’Antonio Abate, nella piazzetta Santa Croce si svolge la festa popolare di Sa Tuva, che è appunto la Festa di Sant’Antonio Abate, la quale culmina la sera del 16, ossia la sera precedente, con l’accensione di un grande falò. A Macomer si brucia un albero vecchio e cavo, chiamato appunto Sa Tuva, che il comitato organizzatore della festa ha tagliato per tempo. Il programma delle celebrazioni religiose prevede a metà pomeriggio del 16 l’accensione del fuoco, seguita dalla processione col simulacro del Santo nelle vie del centro storico, ed al suo rientro la messa nella Chiesa di Santa Croce seguita dalla benedizione del fuoco. Ed il 17 si svolgono diverse celebrazioni religiose.

A Macomer ogni anno, il 17 gennaio giorno nel quale si festeggia Sant’Antonio Abate, nella piazzetta Santa Croce si svolge la festa popolare di Sa Tuva, che è appunto la Festa di Sant’Antonio Abate, la quale culmina la sera del 16, ossia la sera precedente, con l’accensione di un grande falò. A Macomer si brucia un albero vecchio e cavo, chiamato appunto Sa Tuva, che il comitato organizzatore della festa ha tagliato per tempo. Il programma delle celebrazioni religiose prevede a metà pomeriggio del 16 l’accensione del fuoco, seguita dalla processione col simulacro del Santo nelle vie del centro storico, ed al suo rientro la messa nella Chiesa di Santa Croce seguita dalla benedizione del fuoco. Ed il 17 si svolgono diverse celebrazioni religiose.

Il Centro Culturale Casa Attene

Proprio di fronte all’oratorio della Santa Croce, si trova un antico edificio risalente ai primi del Seicento nel quale è ospitato il Centro Culturale Casa Attene, che costituisce un importante centro di comunicazione multimediale. La sua funzione è quella di costituire un centro di documentazione e accoglienza per i visitatori, al cui interno trovano spazio una sala espositiva per mostre temporanee e conferenze, una biblioteca, due sale per laboratori didattici, due sale multimediali con postazioni interattive dotate di monitor touché screen e video tematici sul patrimonio culturale del Marghine, che mostrano video documentali sui temi della lavorazione della ceramica, dell’allevamento e della produzione del formaggio. Scenografico e suggestivo è l’allestimento della sala della multiproiezione, che, sfruttando la sovrapposizione delle immagini di tre proiettori su uno schermo di sei metri per tre, mostra un video a tema archeologico sul patrimonio del Marghine.

Proprio di fronte all’oratorio della Santa Croce, si trova un antico edificio risalente ai primi del Seicento nel quale è ospitato il Centro Culturale Casa Attene, che costituisce un importante centro di comunicazione multimediale. La sua funzione è quella di costituire un centro di documentazione e accoglienza per i visitatori, al cui interno trovano spazio una sala espositiva per mostre temporanee e conferenze, una biblioteca, due sale per laboratori didattici, due sale multimediali con postazioni interattive dotate di monitor touché screen e video tematici sul patrimonio culturale del Marghine, che mostrano video documentali sui temi della lavorazione della ceramica, dell’allevamento e della produzione del formaggio. Scenografico e suggestivo è l’allestimento della sala della multiproiezione, che, sfruttando la sovrapposizione delle immagini di tre proiettori su uno schermo di sei metri per tre, mostra un video a tema archeologico sul patrimonio del Marghine.

Il Museo Archeologico del Marghine

alla sinistra della Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, presa la via lepanto, dopo una ventina di metri prendiamo la prima a sinistra, che è la via San Pantaleo. Dopo una cinquantina di metri, alla destra si trova l’edificio destinato ad ospitare il Museo Archeologico del Marghine. Si tratta di una struttura molto recente, e l’incarico di completamento dei lavori di allestimento del Museo è stato affidato nel 2013 a Roberto Concas, storico dell’arte, progettista di sistemi museali e territoriali, con una trentennale esperienza in progetti complessi di valorizzazione, gestione, progettazione nei beni culturali e nei musei, che affianca agli studi sulla Semiotica dell’Arte. Sicuramente una grande opera che darà il giusto risalto e riconoscimento all’importanza che il Marghine e Macomer rivestono nella storia archeologica della Sardegna.

alla sinistra della Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, presa la via lepanto, dopo una ventina di metri prendiamo la prima a sinistra, che è la via San Pantaleo. Dopo una cinquantina di metri, alla destra si trova l’edificio destinato ad ospitare il Museo Archeologico del Marghine. Si tratta di una struttura molto recente, e l’incarico di completamento dei lavori di allestimento del Museo è stato affidato nel 2013 a Roberto Concas, storico dell’arte, progettista di sistemi museali e territoriali, con una trentennale esperienza in progetti complessi di valorizzazione, gestione, progettazione nei beni culturali e nei musei, che affianca agli studi sulla Semiotica dell’Arte. Sicuramente una grande opera che darà il giusto risalto e riconoscimento all’importanza che il Marghine e Macomer rivestono nella storia archeologica della Sardegna.

Il Municipio di Macomer

A circa cento metri dalla Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, il corso Umberto I sbocca nella piazzetta Garibaldi, sulla quale si affaccia, sulla sinistra, l’edificio che ospita la sede e gli uffici del Municipio di Macomer. Si tratta del palazzo Comunale, che rappresenta uno degli esempi più rappresentativi dell’operazione architettonica attuata, sul finire dell’Ottocento, quando è stato tracciato il corso Umberto I, per dare alla Città una nuova immagine urbana. Il palazzo Comunale, caratterizzato dalla presenza di due colonne doriche aperte sulla facciata, è composto da due piani sobriamente segnati da aperture sulla facciata. Il Municipio ospita gli uffici dell’Area Amministrativa, ossia il Centralino, il Servizio contenzioso, il Servizio Pubblica Istruzione, il Servizio relazioni con il Pubblico, il Servizio territoriale linguistico, l’Ufficio Protocollo; gli uffici dell’Artea Finanziaria, ossia l’Economato, l’ufficio Entrate Tributarie, i Servizi Finanziari, i Servizi Sociali, il Servizio Cultura e Biblioteca, l’Ufficio Personale; gli uffici dell’Area Tecnica, ossia l’Ambiente, l’Edilizia Privata, i lavori Pubblici, le reti e gli Impianti Tecnologici, il Servizio Commercio, lo Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, l’Ufficio Concessioni Cimiteriali, l’Ufficio Tecnico Manutentivo.

A circa cento metri dalla Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, il corso Umberto I sbocca nella piazzetta Garibaldi, sulla quale si affaccia, sulla sinistra, l’edificio che ospita la sede e gli uffici del Municipio di Macomer. Si tratta del palazzo Comunale, che rappresenta uno degli esempi più rappresentativi dell’operazione architettonica attuata, sul finire dell’Ottocento, quando è stato tracciato il corso Umberto I, per dare alla Città una nuova immagine urbana. Il palazzo Comunale, caratterizzato dalla presenza di due colonne doriche aperte sulla facciata, è composto da due piani sobriamente segnati da aperture sulla facciata. Il Municipio ospita gli uffici dell’Area Amministrativa, ossia il Centralino, il Servizio contenzioso, il Servizio Pubblica Istruzione, il Servizio relazioni con il Pubblico, il Servizio territoriale linguistico, l’Ufficio Protocollo; gli uffici dell’Artea Finanziaria, ossia l’Economato, l’ufficio Entrate Tributarie, i Servizi Finanziari, i Servizi Sociali, il Servizio Cultura e Biblioteca, l’Ufficio Personale; gli uffici dell’Area Tecnica, ossia l’Ambiente, l’Edilizia Privata, i lavori Pubblici, le reti e gli Impianti Tecnologici, il Servizio Commercio, lo Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, l’Ufficio Concessioni Cimiteriali, l’Ufficio Tecnico Manutentivo.

Il Monumento ai Caduti di Macomer

Dalla piazzetta Garibaldi sulla quale si affaccia il Municipio di Macomer, proseguiamo verso ovest lungo il corso Umberto I e, dopo trecento metri, vediamo aprirsi alla sinistra della strada la piazza della Vittoria, al centro della quale si trova il Monumento ai Caduti di Macomer nelle due guerre mondiali.

Dalla piazzetta Garibaldi sulla quale si affaccia il Municipio di Macomer, proseguiamo verso ovest lungo il corso Umberto I e, dopo trecento metri, vediamo aprirsi alla sinistra della strada la piazza della Vittoria, al centro della quale si trova il Monumento ai Caduti di Macomer nelle due guerre mondiali.  Il monumento, situato al centro di un incrocio, costituito da una base quadrata con sopra un pilastro in granito, sul quale si appoggia la statua marmorea raffigurante un soldato con una baionetta nella mano destra e la bandiera nella mano sinistra. Sui lati del pilastro sono state applicate delle lapidi in granito grigio sopra le quali sono riportati i nominativi dei Caduti di Macomer durante la Prima e la seconda guerra mondiale. Di questo documento, l’unico pezzo originale costituito dalla statua marmorea scolpita dallo scultore sassarese Antonio Usai, mentre la base, i gradini ed il pilastro sono stati rifatti successivamente.

Il monumento, situato al centro di un incrocio, costituito da una base quadrata con sopra un pilastro in granito, sul quale si appoggia la statua marmorea raffigurante un soldato con una baionetta nella mano destra e la bandiera nella mano sinistra. Sui lati del pilastro sono state applicate delle lapidi in granito grigio sopra le quali sono riportati i nominativi dei Caduti di Macomer durante la Prima e la seconda guerra mondiale. Di questo documento, l’unico pezzo originale costituito dalla statua marmorea scolpita dallo scultore sassarese Antonio Usai, mentre la base, i gradini ed il pilastro sono stati rifatti successivamente.

La Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi

Percorsi poco più di duecento metri lungo il corso Umberto I, prendiamo a destra la via Dante Alighieri. La percorriamo per centosettanta metri, fiancheggiando alla fine la chiesa, poi svoltiamo a sinistra in via Rosolino Pilo, sul quale si affaccia la Chiesa dedicata a San Francesco che è un’altra delle Chiese parrocchiali di Macomer. La sola Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, agli inizi degli anni sessanta, non era più sufficiente per accogliere i fedeli, soprattutto in un momento di grande crescita demografica del paese che allora già superava gli 8mila abitanti. I lavori per la costruzione della Chiesa di San Francesco iniziano alla fine degli anni cinquanta del Novecento e vengono completati nel 1962, anno di apertura al culto. Si tratta di un’imponente edificio caratterizzato da un’ampia e bassa facciata esterna, con tetto a doppio spiovente, al centro del quale si apre il portale ligneo di forma rettangolare. Al centro dell’edificio di erge un imponente corpo rettangolare con croce vetrata frontale.

Percorsi poco più di duecento metri lungo il corso Umberto I, prendiamo a destra la via Dante Alighieri. La percorriamo per centosettanta metri, fiancheggiando alla fine la chiesa, poi svoltiamo a sinistra in via Rosolino Pilo, sul quale si affaccia la Chiesa dedicata a San Francesco che è un’altra delle Chiese parrocchiali di Macomer. La sola Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, agli inizi degli anni sessanta, non era più sufficiente per accogliere i fedeli, soprattutto in un momento di grande crescita demografica del paese che allora già superava gli 8mila abitanti. I lavori per la costruzione della Chiesa di San Francesco iniziano alla fine degli anni cinquanta del Novecento e vengono completati nel 1962, anno di apertura al culto. Si tratta di un’imponente edificio caratterizzato da un’ampia e bassa facciata esterna, con tetto a doppio spiovente, al centro del quale si apre il portale ligneo di forma rettangolare. Al centro dell’edificio di erge un imponente corpo rettangolare con croce vetrata frontale.

Il Museo Etnografico denominato le Arti Antiche

Tornati sul corso Umberto I, percorsi altri settanta metri, troviamo, al civico numero 225, alla sinistra della strada, un edificio risalente ai primi decenni dell’Ottocento, un tempo dimora campestre di proprietari della zona, nel quale è stato recentemente realizzato un Museo Etnografico denominato Le Arti Antiche creato con l’unico intento di recuperare e valorizzare gli aspetti più caratteristici della cultura tradizionale locale. La sua architettura esprime in pieno lo stile della tradizionale abitazione sarda, con gli stipiti e gli architravi delle porte e delle finestre in pietra locale, tra cui basalto e trachite, come pure le costruzioni murarie. All’interno, perfettamente conservate, sono presenti anche le scale in legno, le travi a vista, il pavimento in taulatu ed i camini in pietra. Nel Museo sono esposti oltre tremila oggetti, tutti originali, relativi non solo alla civiltà contadina e pastorale, ma anche al lavoro degli abili maestri artigiani che nelle strade dell’antico quartiere avevano aperto le loro botteghe. L’esposizione è distribuita per arti, all’interno di un’antica abitazione ottocentesca un tempo residenza di una famiglia locale e ora inglobata nel moderno tessuto urbano.

Tornati sul corso Umberto I, percorsi altri settanta metri, troviamo, al civico numero 225, alla sinistra della strada, un edificio risalente ai primi decenni dell’Ottocento, un tempo dimora campestre di proprietari della zona, nel quale è stato recentemente realizzato un Museo Etnografico denominato Le Arti Antiche creato con l’unico intento di recuperare e valorizzare gli aspetti più caratteristici della cultura tradizionale locale. La sua architettura esprime in pieno lo stile della tradizionale abitazione sarda, con gli stipiti e gli architravi delle porte e delle finestre in pietra locale, tra cui basalto e trachite, come pure le costruzioni murarie. All’interno, perfettamente conservate, sono presenti anche le scale in legno, le travi a vista, il pavimento in taulatu ed i camini in pietra. Nel Museo sono esposti oltre tremila oggetti, tutti originali, relativi non solo alla civiltà contadina e pastorale, ma anche al lavoro degli abili maestri artigiani che nelle strade dell’antico quartiere avevano aperto le loro botteghe. L’esposizione è distribuita per arti, all’interno di un’antica abitazione ottocentesca un tempo residenza di una famiglia locale e ora inglobata nel moderno tessuto urbano.

La piazza delle Due Stazioni

Percorsi poco più di trecento metri lungo il corso Umberto I, arriviamo nella piazza delle Due Stazioni. Macomer è il punto di incontro tra la linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato che collega Cagliari con Sassari e Porto Torres, e le linee delle Ferrovie di Sardegna che collegano Macomer una con Nuoro e l’altra è la linea turistica che la collega con Bosa. Sono caratteristiche, nella piazza, le due stazioni ferroviarie, disposte una di fronte all’altra, ai due lati della via principale, quella delle Ferrovie dello Stato alla sinistra della grande piazza, e quella delle Ferrovie di Sardegna a destra della strada. La Stazione delle Ferrovie dello Stato è una stazione di categoria Silver posta sulla linea ferroviaria a scartamento ordinario denominata Dorsale Sarda, dopo la stazione di Borore, quella di Birori disattivata al servizio viaggiatori, prima della stazione disattivata al servizio viaggiatori di Campeda, passato l’ex posto di movimento di Semestene, e la successiva stazione di Bonorva. È stata realizzata dalla Compagnia reale delle Ferrovie Sarde, che ha costruito la rete a scartamento ordinario della Sardegna. Il progetto della principale linea dell’Isola, la Dorsale Sarda, prevedeva il passaggio del tronco tra Oristano e Chilivani attraverso la valle del Tirso, decisamente più a est dell’abitato di Macomer, che quindi non sarebbe stato servito dalla ferrovia, tuttavia l’ingegner Piercy, capo progettista delle Ferrovie reali, decide di realizzare una variante al progetto, spostando questa linea verso ovest, e comprendendo anche Macomer tra i comuni attraversati dalla ferrovia che avrebbe collegato il sud e il nord dell’Isola. La decisione scatena violente polemiche da parte della popolazione di Nuoro e del circondario, che vedeva i binari allontanarsi dal suo territorio. Lo scalo di Macomer viene inaugurato nel 1880, e, nel 1920, l’intera infrastruttura passa alle Ferrovie dello Stato, che, all’inizio degli anni duemila, passano la gestione alla società controllata RFI. Lo scalo presenta un fascio principale dotato di sei binari, dei quali il primo è il binario di corsa, ed insieme ai binari due e tre svolge il servizio viaggiatori. A nord dei binari sono situati molti degli edifici dell’impianto, tra i quali il fabbricato viaggiatori, un edificio a pianta rettangolare a due piani con tetto a falde.

Percorsi poco più di trecento metri lungo il corso Umberto I, arriviamo nella piazza delle Due Stazioni. Macomer è il punto di incontro tra la linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato che collega Cagliari con Sassari e Porto Torres, e le linee delle Ferrovie di Sardegna che collegano Macomer una con Nuoro e l’altra è la linea turistica che la collega con Bosa. Sono caratteristiche, nella piazza, le due stazioni ferroviarie, disposte una di fronte all’altra, ai due lati della via principale, quella delle Ferrovie dello Stato alla sinistra della grande piazza, e quella delle Ferrovie di Sardegna a destra della strada. La Stazione delle Ferrovie dello Stato è una stazione di categoria Silver posta sulla linea ferroviaria a scartamento ordinario denominata Dorsale Sarda, dopo la stazione di Borore, quella di Birori disattivata al servizio viaggiatori, prima della stazione disattivata al servizio viaggiatori di Campeda, passato l’ex posto di movimento di Semestene, e la successiva stazione di Bonorva. È stata realizzata dalla Compagnia reale delle Ferrovie Sarde, che ha costruito la rete a scartamento ordinario della Sardegna. Il progetto della principale linea dell’Isola, la Dorsale Sarda, prevedeva il passaggio del tronco tra Oristano e Chilivani attraverso la valle del Tirso, decisamente più a est dell’abitato di Macomer, che quindi non sarebbe stato servito dalla ferrovia, tuttavia l’ingegner Piercy, capo progettista delle Ferrovie reali, decide di realizzare una variante al progetto, spostando questa linea verso ovest, e comprendendo anche Macomer tra i comuni attraversati dalla ferrovia che avrebbe collegato il sud e il nord dell’Isola. La decisione scatena violente polemiche da parte della popolazione di Nuoro e del circondario, che vedeva i binari allontanarsi dal suo territorio. Lo scalo di Macomer viene inaugurato nel 1880, e, nel 1920, l’intera infrastruttura passa alle Ferrovie dello Stato, che, all’inizio degli anni duemila, passano la gestione alla società controllata RFI. Lo scalo presenta un fascio principale dotato di sei binari, dei quali il primo è il binario di corsa, ed insieme ai binari due e tre svolge il servizio viaggiatori. A nord dei binari sono situati molti degli edifici dell’impianto, tra i quali il fabbricato viaggiatori, un edificio a pianta rettangolare a due piani con tetto a falde.

Qualche anno dopo la realizzazione della Stazione ferroviaria sulla linea a scaratmento ordinario, le rivendicazioni nuoresi per lo spostamento della linea verso ovest, trovano un parziale accoglimento con la realizzazione delle prime ferrovie a scartamento ridotto dell’Isola. I lavori vengono affidati alla Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna, e vedono la realizzazione, tra le altre, della ferrovia che collega Macomer con Nuoro, e di quella che collega Macomer con Bosa, inaugurate tra il 1888 e il 1889. Queste vengono dotate di una propria Stazione delle Ferrovie di Sardegna costruita di fronte a quella delle Ferrovie reali, e, per facilitare i collegamenti merci tra i due vettori, viene realizzato un breve raccordo a scartamento ridotto per collegare le due stazioni di Macomer. La stazione, costruita come scalo di testa delle linee ferroviarie, dispone di tre binari per il servizio passeggeri, due dei quali raggiungibili tramite passerelle, mentre sono presenti ulteriori binari di servizio.

Il ristorante Hub al quale la Guida Michelin ha attribuito il Bib Gourmand ed al quale il Gambero Rosso ha assegnato le Due Forchette

Dalla piazza delle Due Stazioni, svoltiamo a sinistra e riprendiamo verso nord ovest il corso Umberto I, dopo ottocento metri arriviamo a una rotonda dove prendiamo la seconda uscita che ci porta sulla via Emilio Lussu che si dirige verso sud ovest e, dopo quattrocentocinquanta metri, alla destra della strada al civico numero 3 della via Emilio Lussu, si vede l’ingresso della cooperativa sociale Progetto H, creata nel 1983 tra i padiglioni di una vecchia fiera e oggi impegnata nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Qui, all’interno dei locali della cooperativa, è stato realizzato il ristorante Hub, uno dei sei ristoranti sardi ai quali la Guida Michelin ha attribuito il riconoscimento Bib Gourmand ed al quale il Gambero Rosso ha assegnato le Due Forchette.

Dalla piazza delle Due Stazioni, svoltiamo a sinistra e riprendiamo verso nord ovest il corso Umberto I, dopo ottocento metri arriviamo a una rotonda dove prendiamo la seconda uscita che ci porta sulla via Emilio Lussu che si dirige verso sud ovest e, dopo quattrocentocinquanta metri, alla destra della strada al civico numero 3 della via Emilio Lussu, si vede l’ingresso della cooperativa sociale Progetto H, creata nel 1983 tra i padiglioni di una vecchia fiera e oggi impegnata nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Qui, all’interno dei locali della cooperativa, è stato realizzato il ristorante Hub, uno dei sei ristoranti sardi ai quali la Guida Michelin ha attribuito il riconoscimento Bib Gourmand ed al quale il Gambero Rosso ha assegnato le Due Forchette.

La Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria regina delle Missioni con la casa Saveriana di Macomer

Dal corso Umberto I, arrivati in piazza della Vittoria dove si trova il Monumento ai Caduti, prendiamo a sinistra la via Sardegna. La seguiamo per quattrocento metri, poi prendiamo a sinistra la via Emilia, che, in un centinaio di metri, sbocca sulla via Toscana, sulla quale si affaccia la Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria regina delle Missioni che è un’altra delle Chiese parrocchiali di Macomer. Il Santuario Mariano, che verrà trasformato nella Chiesa parrocchiale del Rione Sant’Antonio che iniziava allora ad essere abitato, è stato costruito ed inaugurato nel 1960 accanto alla casa Saveriana di Macomer, ossia al centro della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere, un Istituto religioso Maschile di diritto pontificio, i cui membri, detti popolarmente Saveriani, pospongono al loro nome la sigla C.F.X. Il centro Saveriano di Macomer è il fulcro dell’attività missionaria dei Saveriani in Sardegna, ed in esso si svolgono le attività fondamentali per la gioventù, dalla formazione missionaria, al discernimento vocazionale ed all’esperienza in missione. La Chiesa ha una struttura moderna, ma per la sua copertura ed il suo tetto, fortemente degradato, sono stati iniziati nel 2014 i lavori di restauro.

Dal corso Umberto I, arrivati in piazza della Vittoria dove si trova il Monumento ai Caduti, prendiamo a sinistra la via Sardegna. La seguiamo per quattrocento metri, poi prendiamo a sinistra la via Emilia, che, in un centinaio di metri, sbocca sulla via Toscana, sulla quale si affaccia la Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria regina delle Missioni che è un’altra delle Chiese parrocchiali di Macomer. Il Santuario Mariano, che verrà trasformato nella Chiesa parrocchiale del Rione Sant’Antonio che iniziava allora ad essere abitato, è stato costruito ed inaugurato nel 1960 accanto alla casa Saveriana di Macomer, ossia al centro della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere, un Istituto religioso Maschile di diritto pontificio, i cui membri, detti popolarmente Saveriani, pospongono al loro nome la sigla C.F.X. Il centro Saveriano di Macomer è il fulcro dell’attività missionaria dei Saveriani in Sardegna, ed in esso si svolgono le attività fondamentali per la gioventù, dalla formazione missionaria, al discernimento vocazionale ed all’esperienza in missione. La Chiesa ha una struttura moderna, ma per la sua copertura ed il suo tetto, fortemente degradato, sono stati iniziati nel 2014 i lavori di restauro.

La Chiesa parrocchiale dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth

Prendiamo verso ovest la via Toscana, che continua su via Antonio Gramsci, e, dopo settecentocinquanta metri, imbocchiamo a destra la via Martiri d’Ungheria e poi subito a sinistra la via Ugo la Malfa, e, dopo duecentocinquanta metri, troviamo sulla destra della strada la facciata della Chiesa dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth che è un’altra delle Chiese parrocchiali di Macomer. Le attività di questa parrocchia, situata nel popoloso Rione Scalarba, nei primi anni ’90 veniva officiata nei locali di una Scuola in via Emilio Lussu. La costruzione della nuova Chiesa in via Ugo la Malfa, su un terreno confinante con il locale commissariato di Pubblica Sicurezza, risale a non più di dieci anni fa. Di concezione moderna, dispone di un ampio sagrato e di un portico esterno. Planimetricamente, presenta la classica forma a croce. Internamente ha una grande aula con una bella copertura in legno lamellare e, ai lati del presbiterio, due cappelline semicircolari, con il fonte battesimale da un lato e il tabernacolo dall’altro.

Prendiamo verso ovest la via Toscana, che continua su via Antonio Gramsci, e, dopo settecentocinquanta metri, imbocchiamo a destra la via Martiri d’Ungheria e poi subito a sinistra la via Ugo la Malfa, e, dopo duecentocinquanta metri, troviamo sulla destra della strada la facciata della Chiesa dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth che è un’altra delle Chiese parrocchiali di Macomer. Le attività di questa parrocchia, situata nel popoloso Rione Scalarba, nei primi anni ’90 veniva officiata nei locali di una Scuola in via Emilio Lussu. La costruzione della nuova Chiesa in via Ugo la Malfa, su un terreno confinante con il locale commissariato di Pubblica Sicurezza, risale a non più di dieci anni fa. Di concezione moderna, dispone di un ampio sagrato e di un portico esterno. Planimetricamente, presenta la classica forma a croce. Internamente ha una grande aula con una bella copertura in legno lamellare e, ai lati del presbiterio, due cappelline semicircolari, con il fonte battesimale da un lato e il tabernacolo dall’altro.

Lo Stadio Comunale nel rione Scalabra

Proseguendo lungo la via Ugo la Malfa per un’ottantina di metri, prendiamo a destra la via Muravera, che ci porta a una grande rotonda, che superiamo proseguendo dritti in via Parigi, dove si trova il grande Stadio Comunale ospitato nel popoloso Quartiere Scalarba. Lo stadio Comunale ospita un Campo da Calcio con fondo in erba naturale, dotato di tribune in grado di ospitare circa 2000 spettatori. Intorno ed accanto al campo è presente un’Area di atletica, con fondo in materiali sintetici vari, nei quali è possibile praticare come discipline corse su pista, salto in alto, salti in estensione, salto con l’asta, lancio del disco, lancio del peso, lancio del martello, lancio del giavellotto, ed anche decathlon.

Vicino al campo da Calcio con fondo in erba è presente un Campo da Calcio con fondo in terra battuta, più piccolo, che non è dotato di tribune e che in fotografia riportiamo con il terreno ricoperto di erbacce. È presente anche un’area tennis, nella quale si trovano due Campi da Tennis all’aperto, dotati di tribune per una trentina di spettatori, ed un Campo da Tennis al coperto, senza di tribune. Ed è presente, inoltre, un’area judo, con una Palestra judo dotata di tribune per una sessantrina di spettatori, nella quale praticare appunto come discipline judo, karate, e lotta.

A Macomer sono presenti tre società calcistiche principali, l’Associazione Sportiva Macomer, ossia AS Macomer, fondata nel 1923, con colori sociali giallo-Rossi che sono i colori di Macomer, vanta varie partecipazioni alla serie D ed all’Eccellenza sarda; la Polisportiva Macomerese viene fondata nel 1974, con colori sociali bianco celesti l’A.S.D. Pizzinnos, che si occupa solo del settore giovanile, fondata nel 2006, ha iscritti nelle sue file circa 150 ragazzi, ed ha colori sociali giallo blu. Sono, inoltre, presenti anche società di pallavolo, pallacanestro, atletica, tennis, judo, karate, ciclismo.

La Chiesa di Nostra Signora d’Itria ed il grande Cimitero Comunale

Ritorniamo alla Chiesa parrocchiale dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth, prendiamo ora la via Toscana verso est. La seguiamo per circa centocinquanta metri, poi prendiamo a sinistra per rimanere sulla via Toscana, e, dopo altri circa centicinquanta metri, a una rotonda svoltiamo a destra nella via Santa Maria, che ci porterà al Cimitero di Macomer. Qui si trova la Chiesa di Nostra Signora d’Itria ossia della Madonna d’Itria, che si può considerare la Chiesa del Cimitero, il quale si trova subito più avanti sempre lungo la via Santa Maria. Si tratta della più antica Chiesa di Macomer, edificata in periodo bizantino, alla fine dell’undicesimo o gli inizi del dodicesimo secolo. La Chiesa è stata recentemente ristrutturata.

Ritorniamo alla Chiesa parrocchiale dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth, prendiamo ora la via Toscana verso est. La seguiamo per circa centocinquanta metri, poi prendiamo a sinistra per rimanere sulla via Toscana, e, dopo altri circa centicinquanta metri, a una rotonda svoltiamo a destra nella via Santa Maria, che ci porterà al Cimitero di Macomer. Qui si trova la Chiesa di Nostra Signora d’Itria ossia della Madonna d’Itria, che si può considerare la Chiesa del Cimitero, il quale si trova subito più avanti sempre lungo la via Santa Maria. Si tratta della più antica Chiesa di Macomer, edificata in periodo bizantino, alla fine dell’undicesimo o gli inizi del dodicesimo secolo. La Chiesa è stata recentemente ristrutturata.

Proseguendo dopo la Chiesa di Nostra Signora d’Itria lungo la via Santa Maria in direzione sud, si trovano i diversi ingressi laterali del grande Cimitero Comunale di Macomer, che si sviluppa lungo la strada per più di centosettanta metri, ed ha la sua sede ufficiale al civico numero 2 della via Santa Maria. Questo è lo storico Cimitero di Macomer, al quale è stato in seguito affiancato in tempi più recenti il Nuovo Cimitero Comunale, che è situato all’esterno dell’abitato, nell’area dell’abitato in località Padrulongu Serbagusa, in prossimità del quartiere di Santa Maria.

Proseguendo dopo la Chiesa di Nostra Signora d’Itria lungo la via Santa Maria in direzione sud, si trovano i diversi ingressi laterali del grande Cimitero Comunale di Macomer, che si sviluppa lungo la strada per più di centosettanta metri, ed ha la sua sede ufficiale al civico numero 2 della via Santa Maria. Questo è lo storico Cimitero di Macomer, al quale è stato in seguito affiancato in tempi più recenti il Nuovo Cimitero Comunale, che è situato all’esterno dell’abitato, nell’area dell’abitato in località Padrulongu Serbagusa, in prossimità del quartiere di Santa Maria.

I resti del nuraghe semplice Corte

Proprio al termine della parete laterale del Cimitero, a poco meno di duecentocinquanta metri dalla Chiesa di Nostra Signora d’Itria, si trova sulla sinistra il viottolo di accesso ai resti del nuraghe semplice Corte che è situato proprio a sud del Cimitero nel comune di Macomer. Praticamente in città, posizionato su una sommità dell’altopiano su cui sorge Macomer dalla quale si domina il Riu Tossilo, a dominio dell’ampia pianura che si estende verso sud e sud est. Il monumento faceva parte di un sistema difensivo comprendente in linea i nuraghi Tilbiriche e Orbentile, a controllo della via naturale sottostante. L’opera muraria, edificata a 546 metri di altezza, è costituita da blocchi di basalto di grandi e medie dimensioni, talora appena sbozzati ma più spesso lavorati con cura, disposti a filari orizzontali regolari. La sua configurazione è quella più classica dei nuraghi semplici monotorre, con una nicchia a sinistra dell’accesso, ed a destra la scala di accesso al piano superiore.

Proprio al termine della parete laterale del Cimitero, a poco meno di duecentocinquanta metri dalla Chiesa di Nostra Signora d’Itria, si trova sulla sinistra il viottolo di accesso ai resti del nuraghe semplice Corte che è situato proprio a sud del Cimitero nel comune di Macomer. Praticamente in città, posizionato su una sommità dell’altopiano su cui sorge Macomer dalla quale si domina il Riu Tossilo, a dominio dell’ampia pianura che si estende verso sud e sud est. Il monumento faceva parte di un sistema difensivo comprendente in linea i nuraghi Tilbiriche e Orbentile, a controllo della via naturale sottostante. L’opera muraria, edificata a 546 metri di altezza, è costituita da blocchi di basalto di grandi e medie dimensioni, talora appena sbozzati ma più spesso lavorati con cura, disposti a filari orizzontali regolari. La sua configurazione è quella più classica dei nuraghi semplici monotorre, con una nicchia a sinistra dell’accesso, ed a destra la scala di accesso al piano superiore.

All’interno della tolos, pur totalmente coperta da rovi, si distinguono tre nicchie. Il nuraghe è scampato miracolosamente ai lavori di costruzione ed ampliamento del Cimitero e del centro abitato, ed è stato però quasi totalmente abbattuto.

La Chiesa di Santa Maria de Su Succursu o della Madonna del Soccorso

Proseguendo verso sud ovest per duecentocinquanta metri lungo la via Santa Maria, questa termina sulla piazza Santa Maria del Soccorso, alla destra della quale si trova la Chiesa di Santa Maria de Su Succursu o della Madonna del Soccorso. Un tempo fuori dal centro abitato, ma ormai il cuore dell’omonimo quartiere moderno, la piccola Chiesa intitolata alla Vergine del Soccorso è una delle Chiese più antiche di Macomer. Costruita in periodo bizantino, alla fine dell’undicesimo o gli inizi del dodicesimo secolo, in blocchi di tenero tufo verdastro, a pianta basilicale con un’unica navata perfettamente orientata, ha l’abside semicircolare, con la volta a catino, esternamente ripartita in specchi da semicolonne. La copertura dell’edificio era a tetto a doppio spiovente con travatura in vista. La Chiesa è stata restaurata già nel 1609, e, poi, agli inizi degli anni ottanta del Novecento. Purtroppo questi restauri hanno modificato l’originaria struttura, con l’aggiunta della sacrestia e modificando alcune delle parti dell’edificio.

Proseguendo verso sud ovest per duecentocinquanta metri lungo la via Santa Maria, questa termina sulla piazza Santa Maria del Soccorso, alla destra della quale si trova la Chiesa di Santa Maria de Su Succursu o della Madonna del Soccorso. Un tempo fuori dal centro abitato, ma ormai il cuore dell’omonimo quartiere moderno, la piccola Chiesa intitolata alla Vergine del Soccorso è una delle Chiese più antiche di Macomer. Costruita in periodo bizantino, alla fine dell’undicesimo o gli inizi del dodicesimo secolo, in blocchi di tenero tufo verdastro, a pianta basilicale con un’unica navata perfettamente orientata, ha l’abside semicircolare, con la volta a catino, esternamente ripartita in specchi da semicolonne. La copertura dell’edificio era a tetto a doppio spiovente con travatura in vista. La Chiesa è stata restaurata già nel 1609, e, poi, agli inizi degli anni ottanta del Novecento. Purtroppo questi restauri hanno modificato l’originaria struttura, con l’aggiunta della sacrestia e modificando alcune delle parti dell’edificio.

Sembra che la Chiesa di Santa Maria abbia rivestito il ruolo di Chiesa parrocchiale, prima che il paese chiamato Macomer si trasferisse in un luogo più elevato e probabilmente più sicuro, sulla roccia dove sorse il Castello e successivamente la parrocchiale di San Pantaleo. Ogni anno a Macomer, presso questa Chiesa ed all’interno dell’abitato, si svolge l’8 settembre la Festa di Santa Maria del Soccorso, che stata rinverdita negli ultimi anni dagli abitanti del quartiere. La messa viene preceduta da una processione molto partecipata che coinvolge un migliaio di persone, e alla quale intervengono le autoritàcittadine. In serata si svolgono manifestazioni civili. Il coinvolgimento della popolazione dimostra che anche a Macomer si assiste a un risveglio di partecipazione alle cose tradizionali.

I resti del nuraghe su Tilipirche

Dalla piazza, prendiamo verso sud ovest la via Aldo Moro, e, dopo un’ottantina di metri, prendiamo la via F. Pani. La seguiamo per una quarantina di metri, e, sulla sinistra, troviamo il viottolo che ci porta ai resti del nuraghe su Tilipirche. Il monumento è posto sul margine di un costone basaltico, a circa quattrocento metri a sud ovest del nuraghe Corte, nella periferia sud occidentale dell’abitato di Macomer, nel rione Santa Maria, poco lontano dal mattatoio Comunale. Si tratta di un probabile nuraghe complesso edificato in materiale indeterminato a 544 metri di altezza, di cui residuano parte della torre centrale e resti di muri. Il nuraghe sembra di tipo complesso, oppure potrebbe trattarsi di un protonuraghe o nuraghe a corridoio, anche se il pessimo stato di conservazione non ne consente, senza uno scavo preliminare, una corretta lettura planimetrica. Infatti, l’antica costruzione è stata gravemente danneggiata quando sono stati costruiti i moderni edifici che gli sono vicini.

Questo nuraghe è stato incluso in tempi recenti in un parchetto di riqualificazione urbana, delimitato dai due nuraghi presenti nel centro di Macomer, il nuraghe Corte ed il nuraghe su Tilipirche.

Il centro sportivo Il Caravaggio in localtà Sertinu

Da dove eravamo arrivati alla Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria regina delle Missioni, invece di prendere a destra o a sinistra la via Toscana, proseguiamo dritti sulla continuazione della via Emilia, che è la via Papa Simmaco. Percorsa prima in direzione su e poi in direzione ovest la via Papa Simmaco, dopo quattrocento metri prendiamo a destra la via Botticelli che, in una sessantina di metri, in località Sertinu ad angolo con la via Caravaggio, ci porta all’ingresso del centro sportivo Il Caravaggio. All’interno di questo complesso sportivo si trova un Campo da Calcetto, con fondo in erba sintetica, dotato di tribune in grado di ospitare un centinaio di spettatori, nel quale praticare come disciplina il calcetto, ossia il calcio a cinque.

Il Palazzetto dello Sport e la Piscina Comunale in località Sertinu

Dall’incrocio con la via Botticelli, proseguiamo verso ovest lungo la via Papa Simmaco e, percorsi quattrocento metri, svoltiamo a destra in via dello Sport. Percorsi centotrenta metri verso sud, troviamo una deviazione sulla sinistra che porta al Palazzetto dello Sport, dotato di tribune per oltre 480 spettatori, all’interno del quale è presente un Campo da pallavolo e pallacanestro. Alla sinistra della deviazione che porta al Palazzetto dello Sport, è presente in nuovo Skate Park di Macomer, con diverse frequentate dagli skaters locali.

Percorso un’altra settantina di metri verso sud lungo la via dello Sport, prendiamo alla destra la strada denominata Bonu Trau, alla sinistra della quale si trova la Piscina Comunale di Macomer, nella quale sono presenti una Piscina per adulti, dotata di tribune per un centinaio di spettatori, ed una Piscina per bambini, senza tribune.

Gli impianti sportivi in località Sertinu

Dopo l’incrocio con la via dello Sport, ripresa la via Papa Simmaco, vediamo, alla sinistra della strada, gli Impianti sportivi in localtà Sertinu. All’interno di questo complesso sportivo sono presenti due campi da Calcio, denominati rispettivamente Campo Sertinu 1, con fondo in erba sintetica, dotato di tribune in grado di ospitare 99 persone, ed il Campo Sertinu 2, con fondo in terra battuta, senza tribune.

Il Carcere di Macomer