Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno

Le spiagge di Porto Torres con le Chiese di Balai e nei dintorni l'altare di Monte d’Accoddi e la necropoli di Su Crucifissu Mannu

In questa tappa del nostro viaggio, nella Nurra visiteremo i dintorni di Porto Torres, con le sue soiagge e con i resti archeologici tra i quali l'altare preistorico di Monte d’Accoddi e l’importante necropoli di Su Crucifissu Mannu.

Visita dei dintorni di Porto Torres

Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto. Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Porto Torres, sono stati portati alla luce i resti dell’altare preistorico di Monte d’Accoddi; delle necropoli di Marinaru, di Ponte Secco, di Su Crucifissu Mannu; della Tomba di Giganti Andriolu; dei Nuraghi complessi Margone, Monte Alveghe, Monte Elva, Sant’Elena; dei Nuraghi semplici Biunisi, Ferrali, La Camusina, Nieddu; dei Nuraghi La Luzzana di Chercu, Nuragheddu di Li Pedriazzi, Ruina, tutti di tipologia indefinita; mentre non resta più nulla dei Nuraghi Ferrainaggiu, Minciaredda, Nurantolu de Giganti, Piano di Colti, Piano Usai, che sono stati distrutti.

La spiagge nei dintorni di Porto Torres

Proprio di fronte all’uscita del Porto, passata la piazza XX Settembre,dove a destra inizia il Corso Vittorio Emanuele II che è la denominazione che assume all’interno del centro abitato la SS131 di Carlo Felice, la quale si dirige verso sud ovest ed è la principale strada commerciale della città, proseguendo invece dritti andando verso est, inizia il lungomare di Balai lungo il quale, prima di prendere la strada litoranea per Platamona, troviamo le diverse spiagge di Porto Torres.

La spiaggia della Renaredda che è la prima che si affaccia sul lungomare della città

Preso il lungomare di Balai, percorsi centocinquanta metri, proprio di fronte dove alla destra della strada si trova il civico numero 14, preso il passaggio pedonale raggiungiamo alla sinistra una discesa mare ci porta alla spiaggia della Renaredda, che si trova subito ad est rispetto alla banchina di Levante del Porto commerciale.

L’Istituto d’Istruzione Superiore Mario Paglietti

Lungo il lungomare di Balai, passato un centinaio di metri e superato l’arrivo a destra della via Principessa Giovanna, al civico numero 24 è presente l’ingresso dell’Istituto d’Istruzione Superiore, che consente una formazione capace di fornire le giuste competenze per la conduzione tecnica e amministrativa delle navi, e che è stato intestato al pittore Mario Paglietti nato a Porto Torres'il 18 Marzo 1865. Questo Istituto raccoglie la tradizione di diverse scuole che operano a Porto Torres e nel territorio fin dagli anni sessanta, ossia l’Istituto Tecnico Nautico Mario Paglietti, l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato, e l’Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita con il suo plesso staccato di Castelsardo. Nel 2013, a seguito di una delibera regionale, queste scuole sono state aggregate andando a formare questo Istituto.

Lungo il lungomare di Balai, passato un centinaio di metri e superato l’arrivo a destra della via Principessa Giovanna, al civico numero 24 è presente l’ingresso dell’Istituto d’Istruzione Superiore, che consente una formazione capace di fornire le giuste competenze per la conduzione tecnica e amministrativa delle navi, e che è stato intestato al pittore Mario Paglietti nato a Porto Torres'il 18 Marzo 1865. Questo Istituto raccoglie la tradizione di diverse scuole che operano a Porto Torres e nel territorio fin dagli anni sessanta, ossia l’Istituto Tecnico Nautico Mario Paglietti, l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato, e l’Istituto di Istruzione Superiore Europa Unita con il suo plesso staccato di Castelsardo. Nel 2013, a seguito di una delibera regionale, queste scuole sono state aggregate andando a formare questo Istituto.

All’interno di questo complesso scolastico è presente una Palestra, all’interno della quale si trova un Campo sportivo polivalente, senza tribune per gli spettatori, nel quale è possibile praticare come discipline Ginnastica, Handball’ossia pallamano, Calcetto ossia calcio a cinque, Pallacanestro, e Pallavolo.

Nell’Istituto d’Istruzione Superiore Mario Paglietti è presente anche il Simulatore di navigazione, una strumentazione di ultima generazione che pone il Nautico di Porto Torres tra le scuole più all’avanguardia d’Italia e tra i pochi Istituti tecnici nautici adatti ad ospitare gli esami per i futuri comandanti. È presente anche il Planetario, che è costituito da una grande cupola bianca sulla quale viene proiettato il cielo stellato. Nel planetario è possibile osservare il moto delle stelle, capire come ci si orienta rispetto al Sole e al firmamento, riconoscere le costellazioni e le mutazioni del cielo secondo le latitudini e i periodi, anche in riferimento alle rappresentazioni mitologiche utilizzate dalle antiche civiltà per descrivere la volta celeste.

La spiaggia dello Scoglio Lungo con la statua di un delfino

Proseguiamo verso est con il lungomare di Balai, che si apre su un’ampia insenatura al centro della quale, si trova la spiaggia dello Scoglio Lungo. La si raggiunge una ventina di metri dopo, con il passaggio pedonale centoventi metri più avanti rispetto alla discesa a mare che ci aveva portati alla spiaggia della Renaredda, e la spiaggia molto lunga prosegue fino al prossimo passaggio pedonale duecentodieci metri più avanti.

Il delfino è opera dello scultore Benito Lazzarini, nato nel 1940 a Siracusa, ma divenuto portotorrese a tutti gli effetti dopo essersi trasferito in Città nel 1968 per lavorare nella zona industriale. Lo scultore nel 1986, la notte del primo aprile, un pò per scherzo, ha regalato alla Città la sua prima opera, che è il delfino azzurro, il quale viene installato su uno scoglio di fronte all’'Istituto d’Istruzione Superiore Mario Paglietti. L’opera è piaciuta ai turritani, inizialmente ignari dell’autore, tanto che il comune ha decisp di lasciarla sul posto nonostante l’assenza di autorizzazioni preventive. Inoltre, nel 2011, Benito Lazzarini ha regalato all’amministrazione Comunale la tartaruga che fa bella mostra di sé a Balai, chiamandola Libera. Lo scultore è morto nel 2020, dopo aver iniziato a creare un’altra scultura, un tritone, che oggi, a metà dell’opera, è ferma nel suo giardino laboratorio.

Il delfino è opera dello scultore Benito Lazzarini, nato nel 1940 a Siracusa, ma divenuto portotorrese a tutti gli effetti dopo essersi trasferito in Città nel 1968 per lavorare nella zona industriale. Lo scultore nel 1986, la notte del primo aprile, un pò per scherzo, ha regalato alla Città la sua prima opera, che è il delfino azzurro, il quale viene installato su uno scoglio di fronte all’'Istituto d’Istruzione Superiore Mario Paglietti. L’opera è piaciuta ai turritani, inizialmente ignari dell’autore, tanto che il comune ha decisp di lasciarla sul posto nonostante l’assenza di autorizzazioni preventive. Inoltre, nel 2011, Benito Lazzarini ha regalato all’amministrazione Comunale la tartaruga che fa bella mostra di sé a Balai, chiamandola Libera. Lo scultore è morto nel 2020, dopo aver iniziato a creare un’altra scultura, un tritone, che oggi, a metà dell’opera, è ferma nel suo giardino laboratorio.

La spiaggia delle Acque Dolci

Passato il promontorio che chiude ad est l’insenatura con la spiaggia di Scoglio Lungo, percorso poco più di duecento metri lungo il lungomare di Balai troviamo il passaggio pedonale che ci porta al centro della spiaggia delle Acque Dolci.

La piccola Chiesa di San Gavino a mare detta anche Chiesa di Balai Vicino

Proseguendo, il lungomare di Balai più avanti curva a destra e, dopo settecentocinquanta metri, ci porta di fronte a un piccolo gioiello, la bellissima piccola spiaggia di Balai, che è dominata, dall’alto della strada costiera, dalla piccola Chiesa di San Gavino a mare, detta anche Chiesa di Balai Vicino, costruita su uno scoglio vicino alla spiaggia di Balai. La raggiungiamo a cinquecentocinquanta metri dal passaggio pedonale che ci aveva portato alla spiaggia di Scoglio Lungo, dove troviamo una deviazione sulla destra che in quasi un centinaio di metri ci porta alla Chiesa. L’edificio, con un unica navata e volta a botte, orientato a nord per via della conformazione della roccia. L’interno della Chiesa ha la volta a botte retta da archi a sesto acuto, e dietro l’altare c'è una porta che conduce a un vano in blocchi calcarei. Qui è stato scavato un complesso ipogeico romano accessibile dalla Chiesa costituito da tre camere comunicanti, una delle quali presenta delle banchine lungo le pareti ed una nicchia absidata nella quale si trovava in origine un piccolo altare, sostituito successivamente da un altro, di dimensioni maggiori, in blocchi di tufo. Da questa piccola Chiesa si può ammirare un bel panorama di tutta la costiera.

Proseguendo, il lungomare di Balai più avanti curva a destra e, dopo settecentocinquanta metri, ci porta di fronte a un piccolo gioiello, la bellissima piccola spiaggia di Balai, che è dominata, dall’alto della strada costiera, dalla piccola Chiesa di San Gavino a mare, detta anche Chiesa di Balai Vicino, costruita su uno scoglio vicino alla spiaggia di Balai. La raggiungiamo a cinquecentocinquanta metri dal passaggio pedonale che ci aveva portato alla spiaggia di Scoglio Lungo, dove troviamo una deviazione sulla destra che in quasi un centinaio di metri ci porta alla Chiesa. L’edificio, con un unica navata e volta a botte, orientato a nord per via della conformazione della roccia. L’interno della Chiesa ha la volta a botte retta da archi a sesto acuto, e dietro l’altare c'è una porta che conduce a un vano in blocchi calcarei. Qui è stato scavato un complesso ipogeico romano accessibile dalla Chiesa costituito da tre camere comunicanti, una delle quali presenta delle banchine lungo le pareti ed una nicchia absidata nella quale si trovava in origine un piccolo altare, sostituito successivamente da un altro, di dimensioni maggiori, in blocchi di tufo. Da questa piccola Chiesa si può ammirare un bel panorama di tutta la costiera.

La Chiesa di San Gavino a mare è stata costruita su una roccia a picco sul mare, e nell’area circostante sono state ritrovate diverse sepolture di origine romana, utilizzate anche in periodo cristiano. Gli scavi eseguiti nel 1980 hanno portato in luce una struttura, probabilmente un’edicola, anteriore alla Chiesa e relativa all’ambiente situato dietro di essa, che si suppone fosse una cisterna romana coperta a botte, che nell’alto Medioevo è stata trasformata in sacello. Lo stesso luogo, secondo la tradizione, sarebbe stata la prima sepoltura dei tre martiri, i Santi Gavino, Proto e Gianuario, dato che, adiacenti e comunicanti con la cappella, vi sono tre ambienti ricavati nella roccia, utilizzati come sepolcri in epoca romana, uno di questi sulla sinistra della piccola Chiesa, sarebbe il sepolcro dei tre martiri. La Chiesa viene aperta dal 3 maggio fino alla Pentecoste, ed in questo periodo ospita i simulacri lignei dei martiri.

La Chiesa di San Gavino a mare è stata costruita su una roccia a picco sul mare, e nell’area circostante sono state ritrovate diverse sepolture di origine romana, utilizzate anche in periodo cristiano. Gli scavi eseguiti nel 1980 hanno portato in luce una struttura, probabilmente un’edicola, anteriore alla Chiesa e relativa all’ambiente situato dietro di essa, che si suppone fosse una cisterna romana coperta a botte, che nell’alto Medioevo è stata trasformata in sacello. Lo stesso luogo, secondo la tradizione, sarebbe stata la prima sepoltura dei tre martiri, i Santi Gavino, Proto e Gianuario, dato che, adiacenti e comunicanti con la cappella, vi sono tre ambienti ricavati nella roccia, utilizzati come sepolcri in epoca romana, uno di questi sulla sinistra della piccola Chiesa, sarebbe il sepolcro dei tre martiri. La Chiesa viene aperta dal 3 maggio fino alla Pentecoste, ed in questo periodo ospita i simulacri lignei dei martiri.

Il parco di Balai con la scultura della tartaruga azzurra e la SoNoS in memoria di Andrea Parodi

Passata la deviazione per la Chiesa di San Gavino a mare, proseguiamo lungo il lungomare di Balai e, dopo un centinaio di metri, arriviamo a uno svincolo dove la seconda uscita ci fa prendere la SP81, che è la strada provinciale per Platamona. Allo svincolo invece, la prima uscita è la prosecuzione del lungomare di Balai che diventa la via Balai e, dopo circa duecento metri, in un incrocio permette di prendere a sinistra la via Benedetto Croce la quale, dopo cinquecento metri, diventa via della Tramontana che percorre tutta la costiera all’interno rispetto alla SP81. Proseguendo lungo la SP81 che è il lungomare, percorso un centinaio di metri dallo svincolo, incontriamo sulla destra uno degli ingressi che permettono di accedere al parco di Balai, un parco a verde che sovrasta la spiaggia di Balai, nel quale era stata posizionata la scultura della tartaruga, accanto alla quale ne è stata posta un’altra che è la SoNoS in memoria di Andrea Parodi.

Passata la deviazione per la Chiesa di San Gavino a mare, proseguiamo lungo il lungomare di Balai e, dopo un centinaio di metri, arriviamo a uno svincolo dove la seconda uscita ci fa prendere la SP81, che è la strada provinciale per Platamona. Allo svincolo invece, la prima uscita è la prosecuzione del lungomare di Balai che diventa la via Balai e, dopo circa duecento metri, in un incrocio permette di prendere a sinistra la via Benedetto Croce la quale, dopo cinquecento metri, diventa via della Tramontana che percorre tutta la costiera all’interno rispetto alla SP81. Proseguendo lungo la SP81 che è il lungomare, percorso un centinaio di metri dallo svincolo, incontriamo sulla destra uno degli ingressi che permettono di accedere al parco di Balai, un parco a verde che sovrasta la spiaggia di Balai, nel quale era stata posizionata la scultura della tartaruga, accanto alla quale ne è stata posta un’altra che è la SoNoS in memoria di Andrea Parodi.

Lo scultore Benito Lazzarini, nato nel 1940 a Siracusa, ma divenuto portotorrese a tutti gli effetti dopo essersi trasferito in Città nel 1968 per lavorare nella zona industriale, che nel 1986 aveva regalato alla Città in delfino azzurro installato su uno scoglio di fronte all’istituto Nautico.

Lo scultore Benito Lazzarini, nato nel 1940 a Siracusa, ma divenuto portotorrese a tutti gli effetti dopo essersi trasferito in Città nel 1968 per lavorare nella zona industriale, che nel 1986 aveva regalato alla Città in delfino azzurro installato su uno scoglio di fronte all’istituto Nautico.  Dopo alcuni anni aveva avuto l’idea di realizzare la statua della tartaruga azzurra, che aveva battezzata Libera, e che rappresenta un esemplare di caretta caretta, come tante altre che sono state liberate nel Golfo dell’Asinara. La tartaruga era destinata a diventare parte integrante del panorama costiero di Porto Torres, esattamente come è accaduto per il delfino dello Scoglio Lungo, ma che, invece, nel tempo ha dovuto subire più volte l’oltraggio dei vandali, che nel mese di novembre 2010 avevano spezzato la pinna anteriore sinistra della statua. La Tartaruga è stata riportata nel laboratorio dello scultore e finalmente dopo qualche mese la statua è stata rimessa al proprio posto, a Balai.

Dopo alcuni anni aveva avuto l’idea di realizzare la statua della tartaruga azzurra, che aveva battezzata Libera, e che rappresenta un esemplare di caretta caretta, come tante altre che sono state liberate nel Golfo dell’Asinara. La tartaruga era destinata a diventare parte integrante del panorama costiero di Porto Torres, esattamente come è accaduto per il delfino dello Scoglio Lungo, ma che, invece, nel tempo ha dovuto subire più volte l’oltraggio dei vandali, che nel mese di novembre 2010 avevano spezzato la pinna anteriore sinistra della statua. La Tartaruga è stata riportata nel laboratorio dello scultore e finalmente dopo qualche mese la statua è stata rimessa al proprio posto, a Balai.

In seguito nel parco è stata posizionata la scultura SoNoS, progettata su iniziativa del musicista Domenico Bazzoni con il sostegno della famiglia dell’artista scomparso nell’ottobre 2006, e della Fondazione Andrea Parodi. La realizzazione è stata possibile grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto la cittadinanza, numerosi amici, colleghi e ammiratori di Parodi.

In seguito nel parco è stata posizionata la scultura SoNoS, progettata su iniziativa del musicista Domenico Bazzoni con il sostegno della famiglia dell’artista scomparso nell’ottobre 2006, e della Fondazione Andrea Parodi. La realizzazione è stata possibile grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto la cittadinanza, numerosi amici, colleghi e ammiratori di Parodi.  La scultura è frutto della creatività della scultrice Cinzia Porcheddu, nata a Sassari nel 1970, ed è stata inaugurata ufficialmente nel 2021. Ed è molto più di un semplice omaggio, dato che è un concentrato di simboli che raccontano ciò che Andrea Parodi amava di più, la musica, il mare in particolare quello di Balai, e la pesca. La forma richiama quella di una nota musicale trasformata in barca pronta a trasportare oltre il mare i suoni dell’Isola, proprio come Parodi ha fatto con la sua voce. La coda di cetaceo simboleggia la sua passione per la pesca subacquea, mentre il fasciame della barca, segnato da cinque tagli, ricorda le righe del pentagramma. La targa esplicativa, realizzata nel 2025 in basalto, è stata donata da due amici della famiglia Parodi, Giovanni Sermon e un benefattore anonimo, ed aggiunge un ulteriore livello di significato all’opera, offrendo ai visitatori un’esperienza più profonda e coinvolgente.

La scultura è frutto della creatività della scultrice Cinzia Porcheddu, nata a Sassari nel 1970, ed è stata inaugurata ufficialmente nel 2021. Ed è molto più di un semplice omaggio, dato che è un concentrato di simboli che raccontano ciò che Andrea Parodi amava di più, la musica, il mare in particolare quello di Balai, e la pesca. La forma richiama quella di una nota musicale trasformata in barca pronta a trasportare oltre il mare i suoni dell’Isola, proprio come Parodi ha fatto con la sua voce. La coda di cetaceo simboleggia la sua passione per la pesca subacquea, mentre il fasciame della barca, segnato da cinque tagli, ricorda le righe del pentagramma. La targa esplicativa, realizzata nel 2025 in basalto, è stata donata da due amici della famiglia Parodi, Giovanni Sermon e un benefattore anonimo, ed aggiunge un ulteriore livello di significato all’opera, offrendo ai visitatori un’esperienza più profonda e coinvolgente.

La bellissima piccola spiaggia di Balai

Presa la SP81, percorso un centinaio di metri, incontriamo sulla destra il primo degli ingressi che permettono di accedere a un piccolo gioiello, la bellissima piccola spiaggia di Balai, che prende il nome dal quello della località nella quale sorge, mentre gli altri ingressi, dal secondo al quarto, si trovano nei prossimi centotrenta metri.

Sopra la Rocca Manna di Balai la scultura L’Abbraccio e la panchina dell’amore

Dall’ultimo ingresso per la spiaggia di Balai, alla destra si trova un’altra parte del parco di Balai, che si sviluppa sopra la Rocca Manna che sovrasta la spiaggia di Balai.

Dall’ultimo ingresso per la spiaggia di Balai, alla destra si trova un’altra parte del parco di Balai, che si sviluppa sopra la Rocca Manna che sovrasta la spiaggia di Balai.  In questa parte del parco era stata posizionata la scultura L’Abbraccio, donata alla Città di Porto Torres nel 2022 dallo scultore Odo Tinteri nato a Porto Torres nel 1939 ma che si è trasferito a Genova, dove svolge la sua attività. L’Abbraccio di trachite sarda è una proposta d’amore e tenerezza, dato che la scultura che rappresenta gli amanti di Balai si trova proprio davanti alla panchina dell’amore, realizzata poco dopo in legno dal comune, un luogo suggestivo per chi ama fotografare i paesaggi seduti su una panchina, scattando immagini romantiche che celebrano l’amore in un ambiente da preservare lungo la costa. La struttura a forma di cuore che decorava la panchina stata, però, danneggiata molte volte. Una parte della struttura stata spezzata e gettata sul prato erboso, uno sfregio al decoro, l’ennesimo nei confronti della panchina dell’amore, realizzata per abbellire uno degli angoli più suggestivi di Porto Torres.

In questa parte del parco era stata posizionata la scultura L’Abbraccio, donata alla Città di Porto Torres nel 2022 dallo scultore Odo Tinteri nato a Porto Torres nel 1939 ma che si è trasferito a Genova, dove svolge la sua attività. L’Abbraccio di trachite sarda è una proposta d’amore e tenerezza, dato che la scultura che rappresenta gli amanti di Balai si trova proprio davanti alla panchina dell’amore, realizzata poco dopo in legno dal comune, un luogo suggestivo per chi ama fotografare i paesaggi seduti su una panchina, scattando immagini romantiche che celebrano l’amore in un ambiente da preservare lungo la costa. La struttura a forma di cuore che decorava la panchina stata, però, danneggiata molte volte. Una parte della struttura stata spezzata e gettata sul prato erboso, uno sfregio al decoro, l’ennesimo nei confronti della panchina dell’amore, realizzata per abbellire uno degli angoli più suggestivi di Porto Torres.

Proseguendo lungo la costa incontriamo la spiaggia dello Scoglio Ricco

Percorsi circa trecento metri, si trova alla destra della strada un parcheggio, dal quale si si può recare a vedere dall’alto la spiaggia dello Scoglio Ricco, che si trova alla sinistra della strada ed è raggiungibile solo via mare.

Qui, lungo la strada verso Balai Lontano, incontriamo la spiaggia dello Scoglio Ricco che troviamo invasa durante l’inverno dalle alghe, ma in Sardegna non sono le mucillagini dell’Adriatico, sono solitamente rami di Posidonia molto sensibile agli agenti inquinanti, presente solo dove il mare è assolutamente privo di inquinamento. Si tratta di una spiaggetta accessibile solamente via mare, protetta nel suo perimetro da un’alta scogliera rocciosa che costeggia la litoranea per Platamona. La spiaggia è caratterizzata da sabbia fine e compatta, di colore rosa beige molto chiaro. Il mare limpido ha un fondale basso e sabbioso nel tratto iniziale, per poi divenire roccioso più a largo. Ha una cromia dominata dal verde smeraldo e dalle sfumature d’azzurro. Sulla spiaggia dello Scoglio Ricco non sono presenti servizi direttamente sulla spiaggia. |

Il parco Robert Baden Powell

Di fronte alla spiaggia dello Scoglio Ricco, alla destra della strada si trovano due degli ingressi del Parco Robert Baden Powell, il cui ingresso principale si trova, invece, lungo la via Tramontana. Il parco è dedicato al generale, educatore e scrittore britannico, noto soprattutto per essere stato il fondatore, nel 1907, del movimento mondiale dello scautismo e subito dopo di quello del guidismo. Si tratta di un’area verde vasta circa sette ettari, riqualificata recentemente dall’amministrazione Comunale, al cui interno ci sono percorsi per gli appassionati di jogging, aree picnic all’ombra, sentieri con palme e macchia mediterranea. Il parco è rimasto per troppo tempo un oasi nascosta, ma dopo la riqualificazione ha potuto diventare un’area frequentata ogni giorno da grandi e piccoli, dove è possibile trascorrere il tempo libero e praticare anche attività sportive. L’area, inoltre, si è arricchita grazie al Parco Quattrozampe, una zona giochi dedicata agli animali da compagnia e ai loro padroni.

Di fronte alla spiaggia dello Scoglio Ricco, alla destra della strada si trovano due degli ingressi del Parco Robert Baden Powell, il cui ingresso principale si trova, invece, lungo la via Tramontana. Il parco è dedicato al generale, educatore e scrittore britannico, noto soprattutto per essere stato il fondatore, nel 1907, del movimento mondiale dello scautismo e subito dopo di quello del guidismo. Si tratta di un’area verde vasta circa sette ettari, riqualificata recentemente dall’amministrazione Comunale, al cui interno ci sono percorsi per gli appassionati di jogging, aree picnic all’ombra, sentieri con palme e macchia mediterranea. Il parco è rimasto per troppo tempo un oasi nascosta, ma dopo la riqualificazione ha potuto diventare un’area frequentata ogni giorno da grandi e piccoli, dove è possibile trascorrere il tempo libero e praticare anche attività sportive. L’area, inoltre, si è arricchita grazie al Parco Quattrozampe, una zona giochi dedicata agli animali da compagnia e ai loro padroni.

La costiera verso Balai Lontano

A circa un chilometro e duecento metri dalla spiaggia di Balai, sulla SP81 si incontra una rotonda, alla quale arriva da destra la via Tramontana. Dallo Scoglio Ricco inizia una bella costiera verso la Chiesa di Balai Lontano, e la costa prosegue, con molte belle piccole spiaggie, calette e grotte marine, in direzione ovest, portandoci, appunto, alla piccola Chiesa di Santu Bainzu Ischabizzaddu, detta anche Chiesa di Balai Lontano.

Tra le divesre grotte, si incontra per prima la Grotta dell’Inferno, una grotta marina che si apre sulla costa, con una cavità che si apre a livello del mare, alla fine di una stretta insenatura scavata nella roccia, lunga circa settanta metri e larga una ventina di metri. Vicino alla Grotta dell’Inferno si trovano alcuni resti postazioni militari della seconda guerra mondiale, che sono postazioni del nucleo fisso della Grotta dell’inferno, realizzate dal regio esercito durante la seconda guerra mondiale.

Più avanti si trovano le Grotte Gemelle, una coppia di grotte raggiungibili solo via mare. La principale delle grotte ha ingresso a forma triangolare, largo quattro ed alto tre metri. Lunga una quarantina di metri, ha una larghezza massima interna di quattrodici metri. All’ingresso della grotta Gemella, a destra è presente una cavità costituita da un grande nicohione con imbocco di forma triangolare, lunga pochi metri.

La piccola Chiesa di Santu Bainzu Ischabizzaddu detta anche Chiesa di Balai Lontano

A circa un chilometro e settecento metri dalla spiaggia di Balai, sulla via litoranea SP81, si incontra un’altra piccola Chiesa chiamata la Chiesa di Santu Bainzu Ischabizzaddu, ossia di San Gavino Decollato o Decapitato, detta anche Chiesa di Balai Lontano. Costruita in calcare locale tenuto da malta idraulica, la tradizione vuole che sia stata eretta nel luogo dove, dopo il martirio, non sarebbe più cresciuto alcun filo d’erba. La facciata, con due colonne in granito grigio sugli spigoli della facciata che si possono notare sotto numerosi strati di intonaco, presenta un ingresso rimaneggiato più volte e due piccoli oculi sui lati lunghi per illuminare l’interno, voltato a botte. La sua edificazione è molto antica ma difficilmente databile in quanto scarseggiano caratteristiche architettoniche e decorative di riferimento. Il luogo appare come ottenuto dalla trasformazione di una precedente struttura, ed a questo proposito non si esclude il fatto che la Chiesa possa essere il riadattamento di una cisterna per l’acqua.

La piccola Chiesa viene definita il Santuario di Santa Maria di Balai, ossia un luogo ritenuto sacro dalla tradizione religiosa, per la devozione dei fedeli ai tre Santi martiri. L’interno della Chiesa è stato anche oggetto di indagine archeologica da parte della Soprintendenza, che negli anni Ottanta fece un saggio di scavo per verificare la presenza di resti di un antico altare. L’area indagata ancora oggi visibile in quanto, in quel punto, la vecchia pavimentazione è stata sostituita con altre mattonelle.

La Chiesa è stata, inoltre, raffigurata in due dipinti del pittore argentino H ctor Nava nato a Buenos Aires nel 1873, il quale tra il 1920 e il 1923 soggiorn in Sardegna visitando anche Porto Torres. Il pittore rimase colpito dalla collocazione della Chiesa e nei dipinti ne trasform la forma rispetto alla realt rendendo anche il suo tetto a botte. Nava ha riutilizzato due volte il soggetto, la prima come quadro nel quadro nel Ritratto di mia figlia Antonia del 1928, e la seconda come sfondo paesaggistico nel piccolo olio su compensato del 1930 intitolato La Chiesa di Santa Maria di Balai o Balai lontano. La chiesetta di Balai, allora isolata, posta su un promontorio petroso incontaminato a picco sul mare, è oggi quasi unita al centro storico da una nuova arteria. Il prospetto allora curvilineo, a seguire l’andamento della volta a botte della copertura della navatella, è oggi a capanna, e nel dipinto le dimensioni e le forme del piccolo edificio appaiono lievemente variate rispetto alla realtà e adattate alle esigenze della rappresentazione pittorica.

La Chiesa è stata, inoltre, raffigurata in due dipinti del pittore argentino H ctor Nava nato a Buenos Aires nel 1873, il quale tra il 1920 e il 1923 soggiorn in Sardegna visitando anche Porto Torres. Il pittore rimase colpito dalla collocazione della Chiesa e nei dipinti ne trasform la forma rispetto alla realt rendendo anche il suo tetto a botte. Nava ha riutilizzato due volte il soggetto, la prima come quadro nel quadro nel Ritratto di mia figlia Antonia del 1928, e la seconda come sfondo paesaggistico nel piccolo olio su compensato del 1930 intitolato La Chiesa di Santa Maria di Balai o Balai lontano. La chiesetta di Balai, allora isolata, posta su un promontorio petroso incontaminato a picco sul mare, è oggi quasi unita al centro storico da una nuova arteria. Il prospetto allora curvilineo, a seguire l’andamento della volta a botte della copertura della navatella, è oggi a capanna, e nel dipinto le dimensioni e le forme del piccolo edificio appaiono lievemente variate rispetto alla realtà e adattate alle esigenze della rappresentazione pittorica.

La Chiesa si apre al culto il 25 ottobre, giorno del martirio di San Gavino, quando la chiesetta e la vicina area esterna ospitano ogni anno la tradizionale Festa di Santu Bainzedddu, una ricorrenza religiosa che ha avuto origine con i bainzini, ossia i residenti del grande quartiere di San Gavino, perché abitato da contadini, agricoltori e allevatori. La Chiesa si apre al culto anche il 25 aprile, giorno in cui il Santo è venerato come patrono degli agricoltori.

Secondo la tradizione agiografica, i tre Santi sarebbero stati decapitati nella località di Balai Lontano, dove ancora oggi è ubicata la piccola Chiesa intitolata a Santu Bainzu Ischabizzaddu, i cadaveri sarebbero stati gettati in mare e recuperati dai Cristiani che avebbero dato loro sepoltura. Un’altra leggenda, in contrasto con la tradizione agiografica, dice invece che la piccola Chiesa di Balai vicino sarebbe stata edificata nel luogo dove sarebbero stati gettati a mare i corpi dei tre martiri, Gavino, Proto e Gianuario; e la seconda piccola Chiesa, quella di Balai Lontano, nel luogo dove la corrente li avrebbe riportati a riva.

Più avanti si raggiunge la spiaggia di La Farrizza

Dalla Chiesa di Balai Lontano, proseguiamo per circa un chilometro e seicento metri verso est con la SP81, e troviamo alla destra della strada l’accesso alla spiaggia di La Farrizza, una piccola spiaggia di sabbia e sassi circondata da alte scogliere dove nuotare e prendere il sole.

Alla destra della strada, quindi sul retro della spiaggia si sviluppa la grade pineta di La Farrizza, una grande zona verde lunga circa un paio di chilometri, da Balai lontano fino a Platamona. Ci si può anche andare in mountain bike.

I siti archeologici che si trovano ad oriente rispetto all’abitato di Porto Torres

La necropoli meridionale proseguiva senza interruzione nella necropoli orientale, che occupava l’ampia fascia costiera e la collina retrostante fino alla Chiesa di San Gavino a mare. Lungo la fascia litoranea, proseguendo verso est, sono venuti in luce due complessi di sepolture ipogeiche scavate nella roccia calcarea, in località Tanca Borgona e Scoglio Lungo.

Lungo la fascia costiera l’area della necropoli di Tanca Borgona

Dal Porto turistico, andando verso destra, ossia verso est, si prende la via Mare, che va ad immettersi sul lungomare Balai. Percorsi trecentocinquanta metri dalla piazza XX Settembre, vicino alla spiaggia de La Renaredda, arriva dalla destra la via Principe di Piemonte, passata la quale vicino al civico numero 10 si trova, alla destra della strada, il condominio sotto il quale è stata rinvenuta la Necropoli di Tanca Borgona costituita da due monumenti funerari, un colombario ed un complesso ipogeico. Gli scavi sono stati eseguiti eseguiti nel 1947 sotto la direzione di Giovanni Lilliu, e successivamente, nel 1988, sono stati compiuti lavori di restauro e consolidamento e nuovi rilievi.

Il Colombario, rinvenuto sotto l’edificio ad angolo tra il lungomare Balai e la via Principe di Piemonte, è di forma inconsueta, dato che ha pianta circolare con un sostegno cilindrico centrale, relativo verosimilmente ad una copertura lignea. Sulla parete sono presenti otto nicchie centinate, destinate a contenere le urne ad incenerazione, con le ceneri dei defunti. Di queste, ne sono state utilizzate solamente quattro, che si alternano con quelle vuote. Nelle nicchie, le urne, in terracotta, erano collocate sotto il piano di base.

Il Colombario, rinvenuto sotto l’edificio ad angolo tra il lungomare Balai e la via Principe di Piemonte, è di forma inconsueta, dato che ha pianta circolare con un sostegno cilindrico centrale, relativo verosimilmente ad una copertura lignea. Sulla parete sono presenti otto nicchie centinate, destinate a contenere le urne ad incenerazione, con le ceneri dei defunti. Di queste, ne sono state utilizzate solamente quattro, che si alternano con quelle vuote. Nelle nicchie, le urne, in terracotta, erano collocate sotto il piano di base.  Poco distante dal colombario, a una cinquantina di metri di distansa più a sud est, è stato rinvenuto un vasto Ipogeo a camera che conteneva trentadue inumazioni, utilizzato dagli inizi del terzo secolo dopo Cristo alla seconda metà del secolo successivo. Il monumento si sviluppa intorno ad un ambiente centrale, il cui soffitto è retto da due pilastri risparmiati nel banco roccioso; nelle pareti otto arcosoli, ossia aree sepolcrali incassate nelle parete, che ospitavano i sarcofagi dei defunti, mentre altre deposizioni sono presenti come Formae nel pavimento, ossia come semplici tombe a fossa. Le tombe erano protette da tegole disposte in piano o a doppio spiovente e murate. Le pareti conservano tracce d’intonaco dipinto, di cui residuano alcune decorazioni geometriche e, in particolare, le teste e le zampe anteriori di una quadriga di cavalli. Le sepolture ricavate nel pavimento erano ricoperte con mosaici policromi, che riproducevano gli epitafi dedicati ai defunti, mentre molte iscrizioni funerarie recuperate sono esposte nell’Antiquarium Turritano.

Poco distante dal colombario, a una cinquantina di metri di distansa più a sud est, è stato rinvenuto un vasto Ipogeo a camera che conteneva trentadue inumazioni, utilizzato dagli inizi del terzo secolo dopo Cristo alla seconda metà del secolo successivo. Il monumento si sviluppa intorno ad un ambiente centrale, il cui soffitto è retto da due pilastri risparmiati nel banco roccioso; nelle pareti otto arcosoli, ossia aree sepolcrali incassate nelle parete, che ospitavano i sarcofagi dei defunti, mentre altre deposizioni sono presenti come Formae nel pavimento, ossia come semplici tombe a fossa. Le tombe erano protette da tegole disposte in piano o a doppio spiovente e murate. Le pareti conservano tracce d’intonaco dipinto, di cui residuano alcune decorazioni geometriche e, in particolare, le teste e le zampe anteriori di una quadriga di cavalli. Le sepolture ricavate nel pavimento erano ricoperte con mosaici policromi, che riproducevano gli epitafi dedicati ai defunti, mentre molte iscrizioni funerarie recuperate sono esposte nell’Antiquarium Turritano.

L’area della necropoli di Scoglio Lungo

La necropoli orientale giungeva fino alle estreme propaggini della scogliera di Balai, a circa tre chilometri di distanza dal centro urbano, non lontano dalla Chiesa di San Gavino a mare. Uno dei complessi funerari più interessanti della Città è stato scoperto da Guglielmo Maetzke nel 1963 in località Scoglio Lungo, sul retro della palestra dell’Istituto Nautico vicino alla piazza Amsicora, a seguito dell’inizio di lavori di sbancamento della collina costituita da un banco di calcare, lavori che ne hanno, però, seriamente compromesso la conservazione. Si tratta della Necropoli di Scoglio Lungo cistitito da un complesso funerario ed un ipogeo funerario romano.

Il Complesso funerario di tombe ad arcosolio occupa l’area di una cava romana, costituito da quattro ambienti adiacenti, nelle cui pareti si aprono numerosi arcosoli scavati nel fianco della collina, ossia nicchie a forma di arco scavate di solito nella parete rocciosa di un ipogeo funerario, destinate ad accogliere un sarcofago. Gli arcosoli contengono per lo più due o tre inumazioni affiancate, e talvolta si notano deposizioni sovrapposte. Con le Formae, ossia con le tombe a fossa praticate nel pavimento sono state recensite più di cinquanta sepolture.

Il Complesso funerario di tombe ad arcosolio occupa l’area di una cava romana, costituito da quattro ambienti adiacenti, nelle cui pareti si aprono numerosi arcosoli scavati nel fianco della collina, ossia nicchie a forma di arco scavate di solito nella parete rocciosa di un ipogeo funerario, destinate ad accogliere un sarcofago. Gli arcosoli contengono per lo più due o tre inumazioni affiancate, e talvolta si notano deposizioni sovrapposte. Con le Formae, ossia con le tombe a fossa praticate nel pavimento sono state recensite più di cinquanta sepolture.  Alcune delle sepolture, distribuite tra sarcofagi e tombe a fossa, hanno restituito importanti oggetti di corredo, tra i quali una brocca in rame, gioielli in bronzo e argento, un pettine in osso e una stadera in bronzo. Tra i reperti in ceramica spicca una brocchetta costolata monoansata del quinto o sesto secolo dopo Cristo. Poco distante dal complesso funerario di tombe ad arcosolio, ad est rispetto ad esso, si trova una tomba ipogeica, chiamata l’Ipogeo funerario romano di Scoglio Lungo. L’evidente relazione architettonica e rituale esistente tra le tombe ad arcosolio dello Scoglio Lungo e il vicino ipogeo di Tanca Borgona fa ritenere che i monumenti fossero utilizzati da parte di piccole comunità che deponevano i defunti all’interno di spazi riservati, distinti e monumentalizzati, spesso arricchiti con soluzioni decorative che rimarcano talvolta le capacità economiche dei committenti.

Alcune delle sepolture, distribuite tra sarcofagi e tombe a fossa, hanno restituito importanti oggetti di corredo, tra i quali una brocca in rame, gioielli in bronzo e argento, un pettine in osso e una stadera in bronzo. Tra i reperti in ceramica spicca una brocchetta costolata monoansata del quinto o sesto secolo dopo Cristo. Poco distante dal complesso funerario di tombe ad arcosolio, ad est rispetto ad esso, si trova una tomba ipogeica, chiamata l’Ipogeo funerario romano di Scoglio Lungo. L’evidente relazione architettonica e rituale esistente tra le tombe ad arcosolio dello Scoglio Lungo e il vicino ipogeo di Tanca Borgona fa ritenere che i monumenti fossero utilizzati da parte di piccole comunità che deponevano i defunti all’interno di spazi riservati, distinti e monumentalizzati, spesso arricchiti con soluzioni decorative che rimarcano talvolta le capacità economiche dei committenti.

L’area della necropoli di Balai

La presenza della necropoli è testimoniata anche da rinvenimenti sporadici, avvenuti durante l’apertura di via Balai, e la realizzazione di costruzioni di edilizia privata. Scavi effettuati lungo la via Balai, all’altezza del civico numero 81, nel 1964 è stato rinvenuto un complesso di undici inumazioni in fossa terragna con copertura alla cappuccina costituita da embrici disposti a doppio spiovente, disposte in maniera organica, contigue le une alle altre, per ottimizzare lo sfruttamento degli spazi. Tra le sepolture individuate spiccano due sepolture indipendenti, cronologicamente di poco successive l’una all’altra, destinate a due coniugi, Dionisius e Septimia Musa, le cui sepolture, accostate e perfettamente parallele, sono sigillate al disopra della copertura fittile da un tumulo quadrangolare in muratura. La monumentalità del complesso non sembra necessariamente legata a un’origine socialmente elevata dei personaggi, che possono ipoteticamente appartenere ad un ambiente sociale non elevato.

La presenza della necropoli è testimoniata anche da rinvenimenti sporadici, avvenuti durante l’apertura di via Balai, e la realizzazione di costruzioni di edilizia privata. Scavi effettuati lungo la via Balai, all’altezza del civico numero 81, nel 1964 è stato rinvenuto un complesso di undici inumazioni in fossa terragna con copertura alla cappuccina costituita da embrici disposti a doppio spiovente, disposte in maniera organica, contigue le une alle altre, per ottimizzare lo sfruttamento degli spazi. Tra le sepolture individuate spiccano due sepolture indipendenti, cronologicamente di poco successive l’una all’altra, destinate a due coniugi, Dionisius e Septimia Musa, le cui sepolture, accostate e perfettamente parallele, sono sigillate al disopra della copertura fittile da un tumulo quadrangolare in muratura. La monumentalità del complesso non sembra necessariamente legata a un’origine socialmente elevata dei personaggi, che possono ipoteticamente appartenere ad un ambiente sociale non elevato.

La prima iscrizione musiva, posta più in alto, è pertinente alla sepoltura della moglie, cronologicamente precedente rispetto a quella del marito, e riporta l’epitafio funerario di Septimia Musa, morta a 47 anni, 5 mesi e 15 giorni, curato dal compagno, qui anonimo, ma che dalla sepoltura affiancata deduciamo essere denominato Dionisius, padre di Esychius e Valeria. Egli si rivolge alla moglie defunta chiamandola d(o)m(ina) sua, coniunx, bona femina. Nel testo si fa riferimento al rito cristiano del refrigerium, il pasto rituale allestito sulla tomba del defunto, attestato in Sardegna anche in un’iscrizione proveniente da KarAles. La defunta Septimia Musa porta il gentilizio Septimia, di derivazione imperiale, che costituisce la traccia di una condizione libertina purtroppo non definibile di quale generazione. Al nomen imperiale, si accompagna un cognomen greco, Musa, che rimanda ancora ad ambiente servile e libertino.

La prima iscrizione musiva, posta più in alto, è pertinente alla sepoltura della moglie, cronologicamente precedente rispetto a quella del marito, e riporta l’epitafio funerario di Septimia Musa, morta a 47 anni, 5 mesi e 15 giorni, curato dal compagno, qui anonimo, ma che dalla sepoltura affiancata deduciamo essere denominato Dionisius, padre di Esychius e Valeria. Egli si rivolge alla moglie defunta chiamandola d(o)m(ina) sua, coniunx, bona femina. Nel testo si fa riferimento al rito cristiano del refrigerium, il pasto rituale allestito sulla tomba del defunto, attestato in Sardegna anche in un’iscrizione proveniente da KarAles. La defunta Septimia Musa porta il gentilizio Septimia, di derivazione imperiale, che costituisce la traccia di una condizione libertina purtroppo non definibile di quale generazione. Al nomen imperiale, si accompagna un cognomen greco, Musa, che rimanda ancora ad ambiente servile e libertino.

La seconda iscrizione musiva, posta in basso, è pertinente alla sepoltura del marito, cronologicamente successiva rispetto a quella della moglie, e ricorda il defunto Dionisius, già citato come anonimo dedicante dell’epitafio funerario musivo adiacente per la moglie Septimia Musa, morto a 55 anni, 2 mesi e 10 giorni, per il quale realizzarono la dedica i due figli Esychius e Valeria. I carissimi filii si riferiscono qui al padre usando l’espressione dom(inus) pater merentissi(mus), ed a Turris l’appellativo dominus, riferito affettuosamente ad un familiare, marito, moglie o genitore, in segno di onore e rispetto, ritorna diverse volte in iscrizioni di età cristiana, denotando una sorta di specificit locale nella sua utilizzazione. In padre defunto e figli dedicanti portano tutti il solo cognome, come ormai di consueto per l’et post costantiniana.

La seconda iscrizione musiva, posta in basso, è pertinente alla sepoltura del marito, cronologicamente successiva rispetto a quella della moglie, e ricorda il defunto Dionisius, già citato come anonimo dedicante dell’epitafio funerario musivo adiacente per la moglie Septimia Musa, morto a 55 anni, 2 mesi e 10 giorni, per il quale realizzarono la dedica i due figli Esychius e Valeria. I carissimi filii si riferiscono qui al padre usando l’espressione dom(inus) pater merentissi(mus), ed a Turris l’appellativo dominus, riferito affettuosamente ad un familiare, marito, moglie o genitore, in segno di onore e rispetto, ritorna diverse volte in iscrizioni di età cristiana, denotando una sorta di specificit locale nella sua utilizzazione. In padre defunto e figli dedicanti portano tutti il solo cognome, come ormai di consueto per l’et post costantiniana.

Gli ipogei funerari vicino alla Chiesa di San Gavino a mare

Al lembo più orientale della necropoli sembra appartenere anche il complesso ipogeico costituito da tre ambienti ipogei ad uso sepolcrale di epoca romana e alto medievale, ricavati nel costone roccioso che delimita il sagrato della Chiesa di San Gavino a mare dove, secondo la tradizione, vennero sepolti nel 303 dopo Cristo i Santi Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario, patroni della città. Il primo ipogeo è accessibile dal sagrato. L’ingresso alle altre due camere ipogeiche si apre sulla parete di destra dell’aula. Quella più grande, dove si ritiene furono deposti i corpi dei tre Santi Martiri Turritani, è oggetto di approfonditi studi epigrafici che hanno messo in luce la presenza nelle pareti di graffiti e di simboli riconducibili ad età paleocristiana, altomedievale e postmedievale. Altri graffiti, di varie epoche a partire da quella bizantina, si trovano in un ambiente, parzialmente fuori terra e di probabile origine romana, incluso nella nuova costruzione con accesso ricavato nella parete del presbiterio.

Nell’ambiente sito alle spalle della Chiesa, il cui utilizzo è nettamente precedente all’impianto dell’edificio di culto tradizionalmente indicato come il primo luogo di sepoltura dei martiri turritani, le indagini archeologiche hanno rivelato la presenza di un’edicola e di una cisterna con copertura a botte ascrivibile con tutta probabilità ad età romana imperiale, trasformata in sacello in età altomedievale.

Gli importanti siti archeologici che si trovano a sud di Porto Torres

Da Porto Torres, preso da piazza Cristoforo Colombo il corso Vittorio Emanuele, lo seguiamo fino al bivio dove parte sulla sinistra la via Sassari, che diventa la SS131 di Carlo Felice, la strada a scorrimento veloce che conduce verso Sassari, per proseguire poi verso Macomer e Oristano fino a Cagliari, lungo la quale si trovano gli importanti siti archeologici che descriveremo più avanti.

Un ottimo ristorante segnalato dalla Guida Michelin dove gustare la cucina della tradizione

Presa la vecchia SS131 di Carlo Felice, percorsi quattro chilometri e settecento metri dalla Città in direzione Sassari, arriviamo in località Li Lioni, dove si trova la Tenuta Li Lioni, che prende il nome dall’omonima località. Nella tenuta sono presenti il caratteristico ristorante Li Lioni segnalato dalla Guida Michelin dove ci possiamo fermare per un ottimo pasto, la Panefratteria, ed il maneggio.

Recentemente, Massimo Pintus ha affiancato alla cucina tradizionale del ristorante, quella della Fanefratteria dove è possibile gustare piatti a base di Pane Frattau ed alltri pani tipici della Sardegns, come il Pane Zichi di Bonorva, oltre a legumi, uovo fritto, formaggio arrosto ed altro, all’insegna del suo slogan: Pane etàcasu, e binu a rasu, ossia pane e formaggio, e vino col bicchiere pieno, ossia in abbondanza. |

L'altare preistorico di Monte d’Accoddi

Lungo la vecchia SS131 di Carlo Felice che da Porto Torres porta verso Sassari, a due chilometri dal ristorante Li Lioni, in località Ottava, troviamo sulla destra della strada le indicazioni per raggiungere l’altare preistorico di Monte d’Accoddi, il cui nome deriva verosimilmente dal sardo logudorese e significa Monte delle Pietre, riferendosi all’aspetto che aveva prima degli scavi questa collinetta che per secoli ha nascosto il monumento che si eleva in un territorio fertile e pianeggiante, densamente abitato e sfruttato fin dalla Preistoria. Prendiamo questa strada che, dopo quattrocento metri, ci porta al parcheggio, dal quale possiamo proseguire a piedi fino a raggiungere questo monumento unico al mondo. Per la concentrazione di differenti tipologie costruttive, il monumento è a tutt’oggi considerato unico non solo in Europa ma nell’intero bacino del Mediterraneo, tanto singolare da essere accomunato morfologicamente a una Ziggurath di tipo orientale, che è stato realizzato, però, non in argilla, come quelli della Mesopotamia, che sono stati quasi completamente distrutti dal tempo, bensì in pietra, come tutte le costruzioni megalitiche presenti in Sardegna. Il monumento viene scoperto quasi per caso, nel 1952, grazie all’intuizione dell’allora ministro e poi Presidente della Repubblica Antonio Segni, proprietario del fondo, che richiama l’attenzione degli archeologi su quello che, apparentemente, pareva essere uno dei tanti Nuraghi della Nurra, peraltro privo di un interesse particolare. Ercole Contu dal 1952 al 1959 mette in luce il monumento, la cui struttura architettonica e la genesi costruttiva vengono chiariti dagli scavi di Santo Tin dal 1979 al 1989, mentre limitati sondaggi da parte di Alberto Moravetti nel 2000 e 2001 hanno interessato alcune porzioni del villaggio, ancora da portare alla luce nella sua interezza.

Lungo la vecchia SS131 di Carlo Felice che da Porto Torres porta verso Sassari, a due chilometri dal ristorante Li Lioni, in località Ottava, troviamo sulla destra della strada le indicazioni per raggiungere l’altare preistorico di Monte d’Accoddi, il cui nome deriva verosimilmente dal sardo logudorese e significa Monte delle Pietre, riferendosi all’aspetto che aveva prima degli scavi questa collinetta che per secoli ha nascosto il monumento che si eleva in un territorio fertile e pianeggiante, densamente abitato e sfruttato fin dalla Preistoria. Prendiamo questa strada che, dopo quattrocento metri, ci porta al parcheggio, dal quale possiamo proseguire a piedi fino a raggiungere questo monumento unico al mondo. Per la concentrazione di differenti tipologie costruttive, il monumento è a tutt’oggi considerato unico non solo in Europa ma nell’intero bacino del Mediterraneo, tanto singolare da essere accomunato morfologicamente a una Ziggurath di tipo orientale, che è stato realizzato, però, non in argilla, come quelli della Mesopotamia, che sono stati quasi completamente distrutti dal tempo, bensì in pietra, come tutte le costruzioni megalitiche presenti in Sardegna. Il monumento viene scoperto quasi per caso, nel 1952, grazie all’intuizione dell’allora ministro e poi Presidente della Repubblica Antonio Segni, proprietario del fondo, che richiama l’attenzione degli archeologi su quello che, apparentemente, pareva essere uno dei tanti Nuraghi della Nurra, peraltro privo di un interesse particolare. Ercole Contu dal 1952 al 1959 mette in luce il monumento, la cui struttura architettonica e la genesi costruttiva vengono chiariti dagli scavi di Santo Tin dal 1979 al 1989, mentre limitati sondaggi da parte di Alberto Moravetti nel 2000 e 2001 hanno interessato alcune porzioni del villaggio, ancora da portare alla luce nella sua interezza.

Oggi la maggior parte delle ricostruzioni fanno risalire l’edificazione dell’altare preistorico di Monte d’Accoddi al 2440 avanti Cristo, in concomitanza con la migrazione proveniente da oriente, che ha portato in Sardegna la conoscenza della lavorazione del rame, in un area sacra del precedente Neolitico Recente, dove sorgeva un Menhir e dove erano erette anche delle stele istoriate con disegni simbolici. Lo studioso Leonardo Melis farebbe, invece, derivare il nome Accoddi da Akkad, in Mesopotamia, che è stata la capitale del Regno di Sargon I, il che starebbe ad indicare il luogo di provenienza degli Shardana, emigrati successivamente, verso il 2000 avanti Cristo, anch’essi dalla Mesopotamia, e stabilitisi in Sardegna, dove avrebbero portato la conoscenza della lavorazione del bronzo.

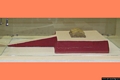

Con le prime migrazioni dal Mediterraneo orientale, le popolazioni da lì arrivate realizzano, vicino a Porto Torres, una piramide a gradoni sulla cui sommità si ritiene si svolgessero riti sacri. Si tratta della prima fase del Santuario, detto il Tempio rosso di Monte d’Accoddi costituito da una struttura tronco piramidale di ventiquattro per ventisette metri, alta cinque metri, con una rampa lunga venticinque metri, che da terra permetteva di raggiungere la terrazza sulla sommità. È un esempio di architettura tipicamente orientale che ricorda i templi a Ziggurat dei quali sono stati trovati resti in Mesopotamia. È realizzato con piccole lastre di calcare legate con malta, intonacate e dipinte con ocra rossa, dal che deriva il nome di tempio Rosso. Sia la legatura delle lastre di calcare che la decorazione in ocra rossa, nata anch’essa in Mesopotamia per imitare il colore del rame, non esistevano in Sardegna e non verranno mai più ripetute. L’altare di Monte d’Accoddi viene incendiato, segno di una guerra tra la popolazione locale ed i nuovi arrivati che, d’altra parte, dopo questo altare non ne hanno costruiti altri, e probabilmente con la loro sconfitta si è persa la capacità di realizzare costruzioni di questo tipo. Quindi nuovi venuti sarebbero stati respinti.

Con le prime migrazioni dal Mediterraneo orientale, le popolazioni da lì arrivate realizzano, vicino a Porto Torres, una piramide a gradoni sulla cui sommità si ritiene si svolgessero riti sacri. Si tratta della prima fase del Santuario, detto il Tempio rosso di Monte d’Accoddi costituito da una struttura tronco piramidale di ventiquattro per ventisette metri, alta cinque metri, con una rampa lunga venticinque metri, che da terra permetteva di raggiungere la terrazza sulla sommità. È un esempio di architettura tipicamente orientale che ricorda i templi a Ziggurat dei quali sono stati trovati resti in Mesopotamia. È realizzato con piccole lastre di calcare legate con malta, intonacate e dipinte con ocra rossa, dal che deriva il nome di tempio Rosso. Sia la legatura delle lastre di calcare che la decorazione in ocra rossa, nata anch’essa in Mesopotamia per imitare il colore del rame, non esistevano in Sardegna e non verranno mai più ripetute. L’altare di Monte d’Accoddi viene incendiato, segno di una guerra tra la popolazione locale ed i nuovi arrivati che, d’altra parte, dopo questo altare non ne hanno costruiti altri, e probabilmente con la loro sconfitta si è persa la capacità di realizzare costruzioni di questo tipo. Quindi nuovi venuti sarebbero stati respinti.

Dopo 300 anni, nel periodo della Cultura di Filigosa, sopra i resti del primo Tempio di dimensioni più piccole, viene edificato il Secondo Santuario di Monte d’Accoddi, di maggiori dimensioni, che finisce per inglobare sia la terrazza che la rampa della prima fase. È quello che è arrivato fino a noi, ed è costituito da un altare di trentasei per ventinove metri, alto nove metri, con la sommità raggiungibile da una rampa lunga quarantuno metri e mezzo, ed interamente realizzato con strutture murarie di tipo megalitico, con grosse pietre messe in opera a secco senza uso di intonaco, viene quindi edificato dagli eredi dei costruttori dei grandi nuraghi. È sotto di esso che sono state individuate le tracce del tempio Rosso che, con la difficoltà di effettuare piccolo scavi senza compromettere la struttura sovrastante, hanno permesso di ricostruirne la storia. Il monumento testimonia un insolito, unico ed eccezionale incontro fra il Megalitismo tipico del mondo occidentale e l’architettura tipicamente orientale dei templi a Ziggurat.

Dopo 300 anni, nel periodo della Cultura di Filigosa, sopra i resti del primo Tempio di dimensioni più piccole, viene edificato il Secondo Santuario di Monte d’Accoddi, di maggiori dimensioni, che finisce per inglobare sia la terrazza che la rampa della prima fase. È quello che è arrivato fino a noi, ed è costituito da un altare di trentasei per ventinove metri, alto nove metri, con la sommità raggiungibile da una rampa lunga quarantuno metri e mezzo, ed interamente realizzato con strutture murarie di tipo megalitico, con grosse pietre messe in opera a secco senza uso di intonaco, viene quindi edificato dagli eredi dei costruttori dei grandi nuraghi. È sotto di esso che sono state individuate le tracce del tempio Rosso che, con la difficoltà di effettuare piccolo scavi senza compromettere la struttura sovrastante, hanno permesso di ricostruirne la storia. Il monumento testimonia un insolito, unico ed eccezionale incontro fra il Megalitismo tipico del mondo occidentale e l’architettura tipicamente orientale dei templi a Ziggurat.

Ci sono altre strutture intorno alla piramide, tra le quali due pietre di forma sferica, trovate poco lontano dall’edificio e successivamente collocate accanto alla rampa, che presentano degli elementi che confermano gli usi cultuali legati alla sfera femminile, per le superficie levigate e la presenza di numerose coppelle. Secondo Ercole Contu ed Alberto Moravetti, la più grande sarebbe una pietra sacra assimilabile all’omphalos di Delfi, ossia l’ombelico del mondo, o forse un simbolo solare. Vicino c'è l’altra pietra rotonda che è simile nella forma ma più piccola nelle dimensioni. I due massi di arenaria, il più grande dei quali dipinto di rosso ed il piccolo dipinto di bianco, si ipotizza potessero raffigurare le costellazioni. Entrambi possono, forse, riferirsi al tentativo di creare un centro di contatto tra il divino e la terra, ossia un centro dove gli dei possono interagire con i loro seguaci, un ombelico della terra degli uomini, il cui cordone ombelicale stato tagliato nei tempi antichi, ma dal quale possibile comunicare con gli dei celesti, secondo le antiche tradizioni. La presenza di un Menhir alto quattro metri e settanta, attribuibile alla fase del tempio Rosso, davvero notevole. Si pensa che i Menhir fossero uno dei modi in cui le culture megalitiche immaginavano la vita dopo la morte, dato che il defunto entrava nella pietra e viveva in essa. Un altra interessante struttura ad est della piramide il cosiddetto altare sacrificale, un piccolo Dolmen formato da una lastra di pietra calcarea lunga circa tre metri che poggia su pietre di sostegno e rivela una serie di fori. La maggior parte degli studiosi crede che gli animali fossero legati sopra questa pietra, dato che i fori potessero essere usati per i lacci, ed era destinata alle offerte sacrificali. I fori sono sette, il che potrebbe indicare un riferimento astronomico all’ammasso stellare aperto delle Pleiadi, numero che potrebbe anche essere un riferimento alla numerologia sacra che si trova spesso in queste antiche civiltà. Ai piedi della piramide a gradoni sono stati ritrovati dagli archeologi grandi accumuli composti da resti di antichi pasti sacri ed anche oggetti utilizzati durante i riti propiziatori. Tutto intorno all’esterno della piramide si possono trovare, inoltre, numerose piccole conchiglie biancastre che tradizionalmente sono associate alle offerte sacre.

Ci sono altre strutture intorno alla piramide, tra le quali due pietre di forma sferica, trovate poco lontano dall’edificio e successivamente collocate accanto alla rampa, che presentano degli elementi che confermano gli usi cultuali legati alla sfera femminile, per le superficie levigate e la presenza di numerose coppelle. Secondo Ercole Contu ed Alberto Moravetti, la più grande sarebbe una pietra sacra assimilabile all’omphalos di Delfi, ossia l’ombelico del mondo, o forse un simbolo solare. Vicino c'è l’altra pietra rotonda che è simile nella forma ma più piccola nelle dimensioni. I due massi di arenaria, il più grande dei quali dipinto di rosso ed il piccolo dipinto di bianco, si ipotizza potessero raffigurare le costellazioni. Entrambi possono, forse, riferirsi al tentativo di creare un centro di contatto tra il divino e la terra, ossia un centro dove gli dei possono interagire con i loro seguaci, un ombelico della terra degli uomini, il cui cordone ombelicale stato tagliato nei tempi antichi, ma dal quale possibile comunicare con gli dei celesti, secondo le antiche tradizioni. La presenza di un Menhir alto quattro metri e settanta, attribuibile alla fase del tempio Rosso, davvero notevole. Si pensa che i Menhir fossero uno dei modi in cui le culture megalitiche immaginavano la vita dopo la morte, dato che il defunto entrava nella pietra e viveva in essa. Un altra interessante struttura ad est della piramide il cosiddetto altare sacrificale, un piccolo Dolmen formato da una lastra di pietra calcarea lunga circa tre metri che poggia su pietre di sostegno e rivela una serie di fori. La maggior parte degli studiosi crede che gli animali fossero legati sopra questa pietra, dato che i fori potessero essere usati per i lacci, ed era destinata alle offerte sacrificali. I fori sono sette, il che potrebbe indicare un riferimento astronomico all’ammasso stellare aperto delle Pleiadi, numero che potrebbe anche essere un riferimento alla numerologia sacra che si trova spesso in queste antiche civiltà. Ai piedi della piramide a gradoni sono stati ritrovati dagli archeologi grandi accumuli composti da resti di antichi pasti sacri ed anche oggetti utilizzati durante i riti propiziatori. Tutto intorno all’esterno della piramide si possono trovare, inoltre, numerose piccole conchiglie biancastre che tradizionalmente sono associate alle offerte sacre.

Il villaggio di Monte d’Accoddi è composto da un gruppo di abitazioni solo parzialmente indagate, che si dispongono attorno all’altare a terrazza tronco piramidale preceduta da una lunga rampa inclinata. I reperti più antichi rinvenuti durante gli scavi mostrano un villaggio di capanne ancora del Neolitico Medio, presumibilmente del periodo della Cultura di Bonu Ighinu tra il 4700 ed il 4200 avanti Cristo. Nelle capanne sono stati rinvenuti resti di vasi puntinati. Nel periodo della Cultura di Ozieri, tra il 4000 ed il 3200 avanti Cristo, accanto ad esso si realizza un villaggio a capanne quadrangolari. Secondo l’interpretazione corrente, il successivo insediamento dell’Eneolitico sarebbe un vero e proprio villaggio santuario sviluppatosi in funzione del grande altare a terrazza che in questo periodo doveva essere già costruito. Nelle capanne che sorgono alla base del monumento sono stati trovati reperti delle Culture di Filigosa e Abealzu, di Monte Claro. A questa fase si riferiscono alcune capanne ad est del monumento, tra le quali la cosiddetta Capanna dello stregone, che conserva l’unico contesto chiuso attribuibile all’Abealzu, che è a doppia stanza, nella quale sono state rinvenute anche ceramiche intere. Nelle fasi finali dell’Eneolitico il santuario fu frequentato saltuariamente da gruppi o individui portatori della ceramica campaniforme. Mentre è quasi certo che all’epoca della Cultura di Bonnanaro il santuario come luogo di culto non fosse più in uso.

Tra i reperti più significativi rinvenuti durante gli scavi si segnalano due stele che si distinguono per la presenza di decorazioni, in un caso incise e nell’altra a rilievo. Queste presentano elementi fisici del corpo umano, accennati o stilizzati, e per questo vengono dette antropomorfe. La prima stele, rinvenuta fra il materiale del riempimento utilizzato per la costruzione del secondo altare, in calcare e porta inciso un motivo a spirale e rettilineo che riproduce schematicamente gli occhi e il naso di una figura femminile. La seconda stele, della quale è presente solo una copia dato che l’originale al Museo Sanna di Sassari, è stata rinvenuta riversa nella posizione in cui si trova oggi e viene cronologicamente correlata al secondo altare. È scolpita su entrambe le facce con un motivo a rilievo che schematizza una figura femminile con grossa testa rotonda che si imposta direttamente sul tronco e su due protuberanze da interpretarsi come seni. A ll’attacco del collo altre due appendici che proseguono anche nel retro della stele potrebbero essere le braccia, mentre nella parte mediana un analoga appendice stata interpretata come cinturone.

A questi insediamenti abitativi apparteneva anche una buca circolare scavata nella roccia, una specie di silo per derrate alimentari, di circa un metro di diametro, a forma all’incirca di calotta sferica, profonda attualmente circa quaranta centimetri. La buca è stata messa in luce casualmente in epoca recente lungo la strada che conduce agli scavi, a circa quattrocentocinquanta metri a nord est del grande altare, nello scavo di una cava di calcare dove è ora il parcheggio. Una pietra ellittica, segnata da tredici incisioni parallele, poteva essere la stele della sepoltura di un fanciullo di sei anni, rinvenuta all’interno del riempimento, ma per misteriose ragioni tale sepoltura conservava il solo cranio di tipo corto, cioè brachicefalo e affetto da appiattimento congenito della volta cranica, coperto quasi come un elmo da un vaso a tripode di terracotta e con accanto una ciotola. Appare comunque chiaro che non può essere considerato un sacrificio di fondazione, perché il seppellimento era stato effettuato, dagli uomini della cultura di Bonnanaro, quando il grande altare era già da tempo crollato e abbandonato.

L’altare di Monte d’Accoddi è orientato astronomicamente verso il nord, un orientamento che non si riscontra altrimenti in ambito europeo, e che testimonia come potrebbe essere stato adibito a funzioni religiose collegate con la stella polare. Numerose sono anche le ipotesi sull’utilizzo che ne veniva fatto. Sulle credenze religiose, sui concetti di fertilit e riproduzione legati al monumento e sulle antiche credenze dell’unione tra il cielo e la terra, ci sono anche le ipotesi dell’archeologo Giovanni Lilliu, che ha formulato ipotesi sulle credenze religiose, sulla fertilità e sull’unione tra cielo e terra legate al monumento di Monte d’Accoddi. Si ipotizza che l’altare fosse dedicato alla fertilità, con possibili riti che includevano sacrifici animali, e che la sua struttura potrebbe rappresentare un legame tra il mondo terreno e quello celeste. Mentre secondo l’astronomo dilettante Eugenio Muroni l’altare di Monte d Accoddi sarebbe stato orientato verso la costellazione della Croce del Sud, che non più visibile a causa della precessione. 5000 anni fa, per , la Croce del Sud era visibile a queste latitudini e la teoria sembra ricevere supporto, anche se non definitivo, dal fatto che una stele a nord del monumento presenta una Dea Madre a forma di croce, non la solita forma umana.

Nonostante lo scetticismo iniziale degli studiosi tradizionali, un team di scienziati guidati dal professor Giulio Magli, fisico, matematico e archeoastronomo del Politecnico di Milano, ha studiato le misure e l’orientamento della piramide. Hanno trovato somiglianze tra essa e le costruzioni degli antichi Egizi e dei Maya, ed i risultati di queste indagini sono stati pubblicati nella prestigiosa rivista Mediterranean Archaeology & Archaeometry Magazine, pubblicata dall’Università dell’Egeo dal 2001. Guardando dalla cima della piramide al grande Menhir verso sud est, è possibile tracciare i cosiddetti punti di arresto della Luna, del Sole e di Venere, cioè i punti in cui questi tre corpi celesti si fermano sull’orizzonte. Che sono influenzati in misura minore dal fenomeno noto come precessione degli equinozi dovuto all’oscillazione dell’asse terrestre nel corso dei millenni, e possono essere osservati pi๠o meno nelle corrispondenti zone celesti in cui stazionavano all’epoca della costruzione e ricostruzione del sito.

I resti della necropoli ipogeica di Monte d’Accoddi

Lungo il pianoro che dall’altare di Monte d’Accoddi declina in direzione del solco vallivo ove scorre il Rio d’Ottava, quasi in prossimità della linea ferroviaria che collega Sassari con Porto Torres, un modesto affioramento di roccia calcarea cela la Necropoli ipogeica di Monte d’Accoddi, che faceva sicuramente riferimento all’abitato preistorico posto in prossimità dell’altare, distandone appena cinquecento metri in direzione nord ovest. Allo stato attuale delle ricerche la necropoli conta otto ipogei, alcuni con ingresso ai piedi di brevi rialzi rocciosi, altri con ingresso a calatoia aperto sul pianoro. Nella planimetria allegata sono risportate solo le prime tre tombe, dato che non è disponibile una planimetria più completa.

Lungo il pianoro che dall’altare di Monte d’Accoddi declina in direzione del solco vallivo ove scorre il Rio d’Ottava, quasi in prossimità della linea ferroviaria che collega Sassari con Porto Torres, un modesto affioramento di roccia calcarea cela la Necropoli ipogeica di Monte d’Accoddi, che faceva sicuramente riferimento all’abitato preistorico posto in prossimità dell’altare, distandone appena cinquecento metri in direzione nord ovest. Allo stato attuale delle ricerche la necropoli conta otto ipogei, alcuni con ingresso ai piedi di brevi rialzi rocciosi, altri con ingresso a calatoia aperto sul pianoro. Nella planimetria allegata sono risportate solo le prime tre tombe, dato che non è disponibile una planimetria più completa.

Di questi ipogei particolarmente degna di nota la Tomba I, chiamata anche Tomba del Capo, con nove ambienti rettilinei, disposti intorno ad uno maggiore centrale. L’ingresso originario risulta interrato, per cui si accede alla tomba attraverso una lacuna in una cella laterale. Nella cella principale del piano inferiore si hanno, a imitazione di una casa, due pilastri rettangolari. Sulla parete di fondo compare una falsa porta, posta tra i due ingressi ad altrettante celle, dei quali uno presenta scorniciature e l’altro immette in una cella con unico pilastro. Questo è decorato su una faccia da alcune figure schematiche bovine scolpite, sovrapposte verticalmente; e sull’altra da numerose corna bovine a falce di luna. Altre corna a falce di luna si osservano alla sinistra del portellino che introduce in due celle in successione. A lato del pilastro si nota una vasca rettangolare da attribuirsi a riutilizzo in epoca tardo antica, forse bizantina, per una sepoltura.

Nella Tombe II e nella Tomba III, interessate da interventi di scavo archeologico, sono stati rinvenuti idoletti di tipo cicladico in calcite che rappresentano la Dea Madre, del tipo a traforo, nonché altri materiali, soprattutto ceramici, di cultura Ozieri, Filigosa, abealzu e Bonnanaro, oltre che Monte Claro e Campaniforme. Nella Tomba III è stato trovato un frammento ceramico con incisa una figuretta maschile, incrostata di ocra rossa, nell’atto di brandire forse una lancia.

La Tomba IV, chiamata anche Tomba dei tavoli d’offerta, che ora è pressoché inaccessibile, ha tredici celle disposte su due piani, e con nella camera principale due pilastri. Gli ambienti da a ad e, molto semplici, per lo più curvilinei, piccoli e irregolari, fanno parte dell’impianto superiore che era forse il più antico, mentre quelli, più geometrizzanti, più grandi e più complessi, da f ad m di quello inferiore. Forse più che di una tomba a due piani potrebbe trattarsi di due tombe distinte, il cui collegamento sarebbe da attribuire al caso.

Sulle pareti e sui pilastri la tomba conserva motivi corniformi di stile rettilineo e ancoriformi, interpretati come figure umane filiformi, molto stilizzate. Quelli chiamati tavoli per le offerte erano dei semplici banconi per i defunti.

I resti della necropoli ipogeica di Ponte Secco

Passata la strada che conduce all’area archeologica di Monte d’Accoddi, procediamo ancora per settecentocinquanta metri e raggiungiamo la necropoli afferente al complesso di Monte d’Accoddi. Di tratta della Necropoli ipogeica di Ponte Secco scavata nella parete calcarea prospiciente il corso del Rio d’Ottava. La necropoli, visibile sul basso costone calcareo orizzontale, che inizia dalla strada e procede perpendicolarmente ad essa, verso ovest, è costituita da diciannove Domus de Janas del tipo a proiezione longitudinale e a proiezione verticale con pozzetto, ma mancano le indicazioni per raggiungerla. Viene scoperta nel 1950 da Valeria Delrio che segnalava la presenza di sette tombe, e viene in seguito esplorata nel 1970 da Ercole Contu. A partire dal 1979, l’esplorazione della necropoli viene ripresa da Maria Luisa Ferrarese Ceruti. Con le nuove ricognizioni, e con l’ausilio del GPS e della cartografia GIS, è stato possibile non soltanto localizzare puntualmente tutte le tombe segnalate, ma anche scoprirne di nuove, portando la consistenza totale della necropoli a diciannove ipogei.

Passata la strada che conduce all’area archeologica di Monte d’Accoddi, procediamo ancora per settecentocinquanta metri e raggiungiamo la necropoli afferente al complesso di Monte d’Accoddi. Di tratta della Necropoli ipogeica di Ponte Secco scavata nella parete calcarea prospiciente il corso del Rio d’Ottava. La necropoli, visibile sul basso costone calcareo orizzontale, che inizia dalla strada e procede perpendicolarmente ad essa, verso ovest, è costituita da diciannove Domus de Janas del tipo a proiezione longitudinale e a proiezione verticale con pozzetto, ma mancano le indicazioni per raggiungerla. Viene scoperta nel 1950 da Valeria Delrio che segnalava la presenza di sette tombe, e viene in seguito esplorata nel 1970 da Ercole Contu. A partire dal 1979, l’esplorazione della necropoli viene ripresa da Maria Luisa Ferrarese Ceruti. Con le nuove ricognizioni, e con l’ausilio del GPS e della cartografia GIS, è stato possibile non soltanto localizzare puntualmente tutte le tombe segnalate, ma anche scoprirne di nuove, portando la consistenza totale della necropoli a diciannove ipogei.

La Tomba I, scavata nel 1970, costituita da due ambienti e preceduta da dromos, nella quale Giusepa Tanda ha riconosciuto raffigurazioni di corniformi in rilievo, che attualmente non facile individuare. La Tomba II, che veniva precedentemente chiamata Tomba I, è la Tomba Bassu scavata da Contu, e si compone di dromos, anticella e grande cella con sviluppo di altre sei stanze minori disposte a raggiera.

La Tomba III, pubblicata come Tomba IIa da Maria Luisa Ferrarese Ceruti, e chiamata anche Tomba delle protomi, è un ipogeo pluricellulare dalla planimetria complessa e piuttosto rovinato in quanto interessato dal crollo di una parte del soffitto, unico fra tutti ad avere un ingresso leggermente sopraelevato rispetto al piano di campagna. È l’ipogeo che riveste maggiore interesse, che presenta una pianta complessa composta di quattordici vani anticella compresa, distribuiti intorno a due ambienti centrali, che in totale interessano una superficie di un’ottantina di metri quadrati. Spicca decisamente sulle altre tombe della necropoli, per l’alta concentrazione di motivi simbolici scolpiti in rilievo, dato che al suo interno si possono apprezzare ricche ornamentazioni parietali scolpite a rilievo, costituite da due tavole d’offerta, dodici rappresentazioni di protomi taurine e, sempre in rilievo, ventuno figure di natura zoomorfa riprodotte in stile naturalistico.

La Tomba III, pubblicata come Tomba IIa da Maria Luisa Ferrarese Ceruti, e chiamata anche Tomba delle protomi, è un ipogeo pluricellulare dalla planimetria complessa e piuttosto rovinato in quanto interessato dal crollo di una parte del soffitto, unico fra tutti ad avere un ingresso leggermente sopraelevato rispetto al piano di campagna. È l’ipogeo che riveste maggiore interesse, che presenta una pianta complessa composta di quattordici vani anticella compresa, distribuiti intorno a due ambienti centrali, che in totale interessano una superficie di un’ottantina di metri quadrati. Spicca decisamente sulle altre tombe della necropoli, per l’alta concentrazione di motivi simbolici scolpiti in rilievo, dato che al suo interno si possono apprezzare ricche ornamentazioni parietali scolpite a rilievo, costituite da due tavole d’offerta, dodici rappresentazioni di protomi taurine e, sempre in rilievo, ventuno figure di natura zoomorfa riprodotte in stile naturalistico.

La Tomba IV, che veniva precedentemente chiamata Tomba III, è una delle tre scavate da Maria Luisa Ferrarese Ceruti, alla quale si accede da un portello manomesso nel tempo, oggi a luce circolare, aperto entro una bella cornice scavata in negativo nella parete del padiglione. La sua planimetria si compone di anticella e cella principale, sulla quale si aprono tre celle minori, una per lato. Dalla piccola anticella a pianta trapezoidale e volta piana, discendendo due gradini risparmiati nella roccia dal differente disegno, si accede al vano principale che è provvisto di pilastro centrale a sezione quadrangolare posizionato proprio in asse all’ingresso. Ai lati e a una certa altezza dal pavimento si aprono tre celle sussidiarie raggiungibili da pedarola a sezione rettangolare sporgente dalla parete o scavata nella roccia.

La Tomba IV, che veniva precedentemente chiamata Tomba III, è una delle tre scavate da Maria Luisa Ferrarese Ceruti, alla quale si accede da un portello manomesso nel tempo, oggi a luce circolare, aperto entro una bella cornice scavata in negativo nella parete del padiglione. La sua planimetria si compone di anticella e cella principale, sulla quale si aprono tre celle minori, una per lato. Dalla piccola anticella a pianta trapezoidale e volta piana, discendendo due gradini risparmiati nella roccia dal differente disegno, si accede al vano principale che è provvisto di pilastro centrale a sezione quadrangolare posizionato proprio in asse all’ingresso. Ai lati e a una certa altezza dal pavimento si aprono tre celle sussidiarie raggiungibili da pedarola a sezione rettangolare sporgente dalla parete o scavata nella roccia.

La Tomba V, che era stata indicata in precedenza con numerazioni differenti, è una grande tomba con l’area di ingresso completamente rovinata da lavori di cava, ed ha una pianta piuttosto articolata, che doveva svilupparsi attorno ad un grande vano centrale, provvisto di pilastro. Secondo la Ferrarese Ceruti che studi la tomba, si sarebbe trattato di un ipogeo sacro, una grotta santuario. L’ipogeo è stato poi ampiamente rimaneggiato soprattutto in età romana, ma forse anche in età successive, con l’apertura lungo le pareti di ampie nicchie semicircolari, forse tombe ad arcosolio. L’ipogeo deve la sua importanza non all’architettura ivi espressa, ma piuttosto alle due rappresentazioni antropomorfe simboli del sacro riconducibili alla sfera funeraria, ancora parzialmente visibili sulle pareti del padiglione, e nella cella maggiore, al di sopra di un portello, è presente un antropomorfo che presenta gli arti inferiori e superiori rivolti verso il basso, una testa circolare ormai pressoché illeggibile sul breve collo.