Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno

Uri nei cui dintorni si trova il lago artificiale del Cuga con i siti archeologici sommersi

In questa tappa del nostro viaggio, da Usini ci recheremo a visitare Uri con i suoi dintorni, nei quali si trova il lago artificiale del Cuga con i siti archeologici parzialemente o totalmente sommersi e con la chiesa di San Leonardo al Cuga.

La Regione storica del Sassarese chiamata anche Logudoro Turritano

Il Logudoro è stato, nel periodo medioevale, uno dei quattro Giudicati che ha avuto come capoluogo prima Porto Torres, in seguito Ardara, ed infine Sassari. Oggi possiamo dividere questa Regione in tre parti: Logudoro Turritano, il cosiddetto Sassarese, a nord; il Logudoro Meilogu a ovest; ed il Logudoro Montacuto a est. Più in particolare, il Sassarese (nome in lingua sarda Su Tataresu) è tutta un’area con una forte impronta agropastorale, con splendidi panorami, dominati da rilievi d’origine vulcanica, ampi tratti pianeggianti, scarse foreste che interrompono le grandi distese di pascoli. L’antico popolamento della zona, territorio ideale per i popoli preistorici dal punto di vista ambientale, è testimoniato dai cospicui resti archeologici, cui si aggiungono alcuni notevoli monumenti medioevali. I comuni che fanno parte del Sassarese sono Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Muros, Osilo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Romana, Sassari, Tissi, Uri, Usini, Villanova Monteleone. Oggi alcuni considerano in questa ragione anche Porto Torres, che però attribuiamo alla Nurra. Si parla il Sassarese o Turritano, una lingua romanza nata intorno al dodicesimo secolo da una base toscano corsa, evolutasi poi autonomamente con influenze liguri, iberiche e soprattutto sardo logudoresi.

Il Logudoro è stato, nel periodo medioevale, uno dei quattro Giudicati che ha avuto come capoluogo prima Porto Torres, in seguito Ardara, ed infine Sassari. Oggi possiamo dividere questa Regione in tre parti: Logudoro Turritano, il cosiddetto Sassarese, a nord; il Logudoro Meilogu a ovest; ed il Logudoro Montacuto a est. Più in particolare, il Sassarese (nome in lingua sarda Su Tataresu) è tutta un’area con una forte impronta agropastorale, con splendidi panorami, dominati da rilievi d’origine vulcanica, ampi tratti pianeggianti, scarse foreste che interrompono le grandi distese di pascoli. L’antico popolamento della zona, territorio ideale per i popoli preistorici dal punto di vista ambientale, è testimoniato dai cospicui resti archeologici, cui si aggiungono alcuni notevoli monumenti medioevali. I comuni che fanno parte del Sassarese sono Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Muros, Osilo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Romana, Sassari, Tissi, Uri, Usini, Villanova Monteleone. Oggi alcuni considerano in questa ragione anche Porto Torres, che però attribuiamo alla Nurra. Si parla il Sassarese o Turritano, una lingua romanza nata intorno al dodicesimo secolo da una base toscano corsa, evolutasi poi autonomamente con influenze liguri, iberiche e soprattutto sardo logudoresi.

In viaggio verso Uri

Dal centro di Usini prendiamo verso ovest la via Roma, che ci porta a una rotonda dove prendiamo la strada che ci porta dopo circa un chilometro e mezzo verso la SP15M, che è la strada provinciale che collega Sassari con Ittiri. La prendiamo verso Ittiri la seguiamo per circa tre chilometri e mezzo, poi svoltiamo a destra sulla SP41 che, in poco più di tre chilometri, ci porta all’interno dell’abitato di Uri. Dal Municipio di Usini a quello di Uri si percorrono 7.1 chilometri.

Il comune chiamato Uri

Il comune chiamato Uri (altezza metri 150 sul livello del mare, abitanti 2.837 al 31 dicembre 2021) è un centro di pianura di origine preistorica che sorge a metà strada, a sud ovest, fra le Città di Sassari e di Alghero, e che basa la sua economia sull’agricoltura e la zootecnia. L’abitato è situato nell’entroterra della costa algherese, al margine della cosiddetta valle dei Giunchi, ed è attraversato dalla SS127bis Settentrionale Sarda. Il territorio Comunale, comprensivo del lago artificiale del Cuga che è diviso con il comune di Ittiri, presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate, che vanno da un minimo di 41 a un massimo di 276 metri sul livello del mare.

Il comune chiamato Uri (altezza metri 150 sul livello del mare, abitanti 2.837 al 31 dicembre 2021) è un centro di pianura di origine preistorica che sorge a metà strada, a sud ovest, fra le Città di Sassari e di Alghero, e che basa la sua economia sull’agricoltura e la zootecnia. L’abitato è situato nell’entroterra della costa algherese, al margine della cosiddetta valle dei Giunchi, ed è attraversato dalla SS127bis Settentrionale Sarda. Il territorio Comunale, comprensivo del lago artificiale del Cuga che è diviso con il comune di Ittiri, presenta un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate, che vanno da un minimo di 41 a un massimo di 276 metri sul livello del mare.

Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale delle Città dell’Olio

Questo paese fa parte della Associazione nazionale Città dell’Olio, che ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, e garantire il consumatore attraverso le denominazioni di origine. Le Città dell’Olio in Sardegna sono ad oggi Alghero, Berchidda, Bolotana, Bosa, Cuglieri, Dolianova, Escolca, Genuri, Gergei, Giba, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Masainas, Olbia, Oliena, Orgosolo, Orosei, Osini, Riola Sardo, Samatzai, Santadi, Seneghe, Sennori, Serrenti, Siddi, Sini, Uri, Usini, Ussaramanna, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia.

Questo paese fa parte della Associazione nazionale Città dell’Olio, che ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell’olivicoltura, e garantire il consumatore attraverso le denominazioni di origine. Le Città dell’Olio in Sardegna sono ad oggi Alghero, Berchidda, Bolotana, Bosa, Cuglieri, Dolianova, Escolca, Genuri, Gergei, Giba, Gonnosfanadiga, Ilbono, Ittiri, Masainas, Olbia, Oliena, Orgosolo, Orosei, Osini, Riola Sardo, Samatzai, Santadi, Seneghe, Sennori, Serrenti, Siddi, Sini, Uri, Usini, Ussaramanna, Vallermosa, Villacidro, Villamassargia.

Questo paese fa parte dell’Associazione nazionale Città del Vino

Questo paese fa parte della Associazione nazionale Città del Vino, il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Le Città del Vino in Sardegna sono ad oggi Alghero, ardauli, arzachena, atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnanaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Oliena, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò di Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei, Usini.

Questo paese fa parte della Associazione nazionale Città del Vino, il cui obiettivo è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Le Città del Vino in Sardegna sono ad oggi Alghero, ardauli, arzachena, atzara, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bonnanaro, Bono, Bosa, Calangianus, Dolianova, Donori, Dorgali, Galtellì, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Luogosanto, Luras, Meana Sardo, Modolo, Monti, Neoneli, Olbia, Oliena, Riola Sardo, Samugheo, San Nicolò di Arcidano, Sant’Antioco, Selargius, Sennori, Serdiana, Sorgono, Sorso, Tempio Pausania, Terralba, Tissi, Uri, Urzulei, Usini.

Origine del nome

Il nome del paese, di probabili origini preromane, è di etimologia incerta, dato che contiene la base paleosarda Ur, comune a molti nomi sardi, ed è confrontabile con il basco Ur, ossia Acqua, e Urium ossia acqua fangosa, per le caratteristiche del terreno dove il paese è sorto.

La sua economia

Il settore primario dell’economia del paese presente con la coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, viti, ulivi e frutta, nonché con l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il paese è noto soprattutto per la coltura del carciofo, favorita dalla presenza nei suoi dintorni del lago artificiale del Cuga, che offre notevoli possibilità di sfruttamento per uso irriguo. Si tratta di un carciofo dop molto diverso da quello romano, dato che il prodotto locale il carciofo spinoso sardo dalla polpa più carnosa, ben più longilineo e dal sapore meno amarognolo. Il carciofo di Uri risulta già tutelato dal 1782, nella stesura dei capitoli della compagnia baracellare. Il settore secondario dell’economia di Uri, l’industria, è di modeste dimensioni ma fa registrare un discreto andamento nei settori alimentare, della lavorazione del legno, dei laterizi ed edile. Il terziario non assume dimensioni rilevanti. La possibilitàdi effettuare piacevoli e rilassanti escursioni nell’ambiente naturale circostante, in particolar modo sui vicini monti Miale Spina, Rosso e Casillones e lungo il lago di Cuga, la rende meta di un discreto afflusso di visitatori. Forte attrazione esercitano, inoltre, i numerosi nuraghi presenti nei suoi dintorni, in particolare il complesso della necropoli di Santu P dru. Le strutture ricettive offrono possibilitàdi ristorazione ma non di soggiorno.

Il settore primario dell’economia del paese presente con la coltivazione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi, viti, ulivi e frutta, nonché con l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il paese è noto soprattutto per la coltura del carciofo, favorita dalla presenza nei suoi dintorni del lago artificiale del Cuga, che offre notevoli possibilità di sfruttamento per uso irriguo. Si tratta di un carciofo dop molto diverso da quello romano, dato che il prodotto locale il carciofo spinoso sardo dalla polpa più carnosa, ben più longilineo e dal sapore meno amarognolo. Il carciofo di Uri risulta già tutelato dal 1782, nella stesura dei capitoli della compagnia baracellare. Il settore secondario dell’economia di Uri, l’industria, è di modeste dimensioni ma fa registrare un discreto andamento nei settori alimentare, della lavorazione del legno, dei laterizi ed edile. Il terziario non assume dimensioni rilevanti. La possibilitàdi effettuare piacevoli e rilassanti escursioni nell’ambiente naturale circostante, in particolar modo sui vicini monti Miale Spina, Rosso e Casillones e lungo il lago di Cuga, la rende meta di un discreto afflusso di visitatori. Forte attrazione esercitano, inoltre, i numerosi nuraghi presenti nei suoi dintorni, in particolare il complesso della necropoli di Santu P dru. Le strutture ricettive offrono possibilitàdi ristorazione ma non di soggiorno.

Brevi cenni storici

Le prime tracce della presenza umana nel territorio risalgono alla preistoria, nell’età nuragica, come è testimoniato dalla presenza del nuraghe di Santa Caterina, proprio nel centro del paese, e dal fatto che nel territorio di Uri vi sono più di quaranta nuraghi. Successivamente vengono realizzati alcuni insediamenti riferibili al periodo della Roma Repubblicana e imperiale. Nel periodo medioevale, in seguito alla costituzione dei quattro regni indipendenti, Uri fa parte del Giudicato di Torres, nella curatoria di Coros, e la sua storia è strettamente legata a quella della Baronia di Osilo e poi di quella di Usini, poi trasformata in contea, ed a quest’ultima rimandiamo per approfondimenti.

Personaggi nati ad Uri

Uri ha dato i natali a Matteo Fara, noto maestro urese che ha insegnato ininterrottamente ad Uri dal 1881 al 1913; ad Angelo Nurchis, volontario in ambito sociale e sportivo, donatore di sangue e vice presidente della locale sezione dell’Avis; a Michele Diaz-Delogu, sindaco di Uri del primo Novecento che, oltre ad essere un imprenditore agricolo più volte premiato per la produzione latteo casaeria della sua azienda, ha ricoperto per due volte la carica di sindaco di Uri, durante i cui mandati da sindaco vengono costruiti il lavatoio Comunale, un alloggio per la reale caserma dei carabinieri, e le scuole elementari; ed al poeta e politico Giovanni Maria Cherchi.

Le principali feste e sagre che si svolgono a Uri

Ad Uri sono attive diverse associazioni folcloristiche, tra le quali vanno citati l’Associazione Culturale e Folkloristica Santa Rughe di Uri, il Gruppo Folk Uri, l’Associazione Culturale Folkloristica Coro di Uri, nelle cui esibizioni nel paese ed in altre località dell’isola è possibile ammirare il costume tradizionale del paese.

Tra le principali feste e sagre che si svolgono a Uri vanno segnalate, la seconda domenica di marzo la Sagra del carciofo, dedicata al carciofo spinoso di Sardegna, intensa di eventi di carattere gastronomico durante la quale sono offerti tipici piatti locali preparati con il carciofo; il primo martedì dopo la Pentecoste la celebrazione religiosa della Festa della Madonna di Paulis, presso la nuova chiesa di Santa Maria di Paulis; a luglio, la manifestazione Sa Die de Su Inu, ossia la rassegna dei vini di Uri, con degustazione di vini e prodotti tipici nel centro storico di Uri; a inizio agosto, la Sagra del Carciofo estiva; il 13 settembre la Festa patronale di Nostra Signora della Pazienza.

La sagra del carciofo

La seconda domenica del mese di marzo, a Uri si tiene la Sagra del carciofo, dedicata al carciofo spinoso di Sardegna, un prodotto Dop e buonissimo. La prima edizione della sagra ha avuto luogo nel 1990, e ogni anno si celebra il prodotto più famoso della zona. Si tratta di una due giorni intensa di eventi di carattere gastronomico, incentrata sulla promozione e valorizzazione del prodotto, oltre ad una serie di manifestazioni collaterali, con percorsi enogastronomici, tour degustativi, mostre temporanee, visite guidate che fanno da contorno ai piatti a base di carciofi, che attirano un pubblico sempre più numeroso, con numeri da record che hanno raggiunto le oltre 10mila presenze. A Uri ogni anno si svolge anche la Sagra del Carciofo estiva, nel centro dell’abitato a inizio agosto.

La seconda domenica del mese di marzo, a Uri si tiene la Sagra del carciofo, dedicata al carciofo spinoso di Sardegna, un prodotto Dop e buonissimo. La prima edizione della sagra ha avuto luogo nel 1990, e ogni anno si celebra il prodotto più famoso della zona. Si tratta di una due giorni intensa di eventi di carattere gastronomico, incentrata sulla promozione e valorizzazione del prodotto, oltre ad una serie di manifestazioni collaterali, con percorsi enogastronomici, tour degustativi, mostre temporanee, visite guidate che fanno da contorno ai piatti a base di carciofi, che attirano un pubblico sempre più numeroso, con numeri da record che hanno raggiunto le oltre 10mila presenze. A Uri ogni anno si svolge anche la Sagra del Carciofo estiva, nel centro dell’abitato a inizio agosto.

Visita del centro di Uri

L’abitato, interessato da espansione edilizia e circondato da fertili terre, si estende su un lento pendio. Entriamo in Uri da nord est provenendo da Usini con la SP41, che, all’interno ell’abitato, assume il nome di via Guglielmo Marconi.

Gli impianti sportivi di Uri

Passato il cartello segnaletico che indica l’ingresso all’interno dell’abitato di Uri, prendiamo la via Guglielmo Marconi e, dopo una cinquantina di metri, svoltiamo a destra nella quasi parallela via lev Nikolaevic Tolstoj, la seguiamo per quasi trecento metri e vediamo, alla destra della strada al civico numero 40, l’ingresso del Campo Sportivo di Uri, intitolata a Ninetto Martinez, sfortunato calciatore urese scomparso prematuramente nel 1982. Il campo ha il fondo in erba sintetica, ed è dotato di tribune in grado di opitare 500 spettatori. In questo campo giocano le loro partite casalinghe la squadra della Atletico Uri, che milita nel campionato di calcio di Serie D nel Girone G, ed anche lo Sporting Uri, squadra partecipante al campionato di Terza Categoria Sassari nel Girone F in Sardegna.

Dall’ingresso che porta al campo sportivo, alla sinistra si trova l’edificio che ospita il Palazzetto dello Sport di Uri, all’interno del quale è presente una pista con fondo in parquetà di legno, dotata di tribune per 190 spettatori, ed in essa è possibile praticare come discipline la pallacanestro, la pallavolo, lotta, judo e karate, ed anche il tennis.

Una deviazione per raggiungere i Cimiteri di Uri

Tornati sulla via Guglielmo Marconi, le seguiamo verso ovest e, a cinquecento metri dal cartello segnaletico che aveva indicato l’ingresso nel paese, svoltiamo tutto a sinistra e prendiamo la via Galileo Galilei, dopo una sessantina di metri prendiamo a destra la via Ittiri e, percorsi trecento metri, la via Ittiri prosegue dritta sulla via Principe Umberto. Percorsi centosettanta metri, al termine della via Principe Umberto, svoltiamo a sinistra nella via IV Novembre, che muove verso sud est. Dopo circa centoventi metri troviamo alla destra della strada l’ingresso del Cimitero Vecchio di Uri, costruito da un muratore di Sassari nel 1855. Precedentemente al 1855, anno di costruzione del Cimitero Vecchio, i morti veniva seppelliti dietro la chiesa di Santa Croce, uno spazio che era considerato, particolarmente sacro perché attiguo alla Casa di Dio. Nel Cimitero Vecchio sono seppelliti molti neonati, giacché in passato la presenza di medicine era un bene d’elite. Il Cimitero Vecchio ospita circa 300 tombe di recente costruzione

Percorsi altri circa centocinquanta centinaio di metri lungo la via IV Novembre, alla sinistra della strada si trova una deviazione che porta in una trentina di metri all’ingresso del Nuovo Cimitero Comunale di Uri, che è stato costruito da un impresa nel 1981, e ospita circa 200 tombe di recente costruzione.

La lapide commemorativa dei Caduti della prima guerra mondiale nel Cimitero Vecchio di Uri

Nel 1997, quando stato costruito il nuovo Monumento ai Caduti affidato allo scultore Antonio Chessa che vedremo più avanti, è stata trasferita sulla parete esterna della camera mortuaria del Vecchio Cimitero la lapide commemorativa dei Caduti della prima guerra mondiale, che prima si trovava nella piazza Felice alisa nel luogo nel quale è stato costruito il nuovo Monumento. È una lapide rettangolare realizzata tra il 1920 ed il 1930, con una allegoria della Vittoria rappresentata come un’aquila, ed ha la parte superiore decorata con i classici elementi allegorici, ossia una stella, un’aquila, una bandiera, una corona intrecciata con rami di quercia e alloro, un ramo di palma, e sulla quale è presente un’iscrizione in ricordo dei Caduti della prima guerra mondiale.

Nel 1997, quando stato costruito il nuovo Monumento ai Caduti affidato allo scultore Antonio Chessa che vedremo più avanti, è stata trasferita sulla parete esterna della camera mortuaria del Vecchio Cimitero la lapide commemorativa dei Caduti della prima guerra mondiale, che prima si trovava nella piazza Felice alisa nel luogo nel quale è stato costruito il nuovo Monumento. È una lapide rettangolare realizzata tra il 1920 ed il 1930, con una allegoria della Vittoria rappresentata come un’aquila, ed ha la parte superiore decorata con i classici elementi allegorici, ossia una stella, un’aquila, una bandiera, una corona intrecciata con rami di quercia e alloro, un ramo di palma, e sulla quale è presente un’iscrizione in ricordo dei Caduti della prima guerra mondiale.

La chiesa della Santa Croce

Avevamo visto come la via Ittiri prosegue dritta sulla via Principe Umberto e, al termine della via Principe Umberto, avevamo svoltato a sinistra nella via IV Novembre. Appena imboccata la via IV Novembre, svoltiamo a destra nella via Vittorio Emanuele, che è come una prosecuzione della via Principe Umberto. Percorsa un’ottantina di metri lungo la via Vittorio Emaniele, parte alla sinistra il vicolo Amsicora, dal quale muove a destra la centralissima via Roma, una volta chiamata via Santa Croce come risulta negli atti del tardo Ottocento e primi Novecento, e forse, ancora più anticamente, via Santa Maria, teoria motivata dal fatto che la stessa zona viene a tutt’oggi intitolata alla Vergine.

Proprio all’inizio della via Roma, adiacente a via Vittorio Emanuele e a vicolo Amsicora, si trova la chiesa della Santa Croce che sarebbe stata edificata in stile romanico con il nome di chiesa di Santa Maria nell’undicesimo secolo, sotto il Regno del giudice Gonnario de Salanis detto anche Comita I o del suo successore Barisone I, e probabilmente apparteneva a una Congregazione monastica, forse quella delle monache benedettine di San Pietro. È stata la chiesa parrocchiale forse fino a tutto il quindicesimo secolo. Nel tempo ha subito varie trasformazioni, ed in seguito, rinominata come chiesa della Santa Croce, è stata utilizzata dalla Confraternita omonima, della quali rimangono documenti scritti a partire dal 1683, conservati nell’archivio parrocchiale. Si presume che il tetto originale fosse in legno a capriate, e nei primi anni del diciannovesimo secolo è stato sostituito da una volta in muratura ad arco ribassato. Nel 1947 è stato sotituito da una nuova volta a botte, che però è crollata dopo pochi anni. In quel periodo, per edificare nuove abitazioni, sono state abbattute le due cappelle laterali che davano su via Vittorio Emanuele, e quella dietro l’altare, che dava maggiore profondità alla chiesa, ed era adornata con affreschi.

Proprio all’inizio della via Roma, adiacente a via Vittorio Emanuele e a vicolo Amsicora, si trova la chiesa della Santa Croce che sarebbe stata edificata in stile romanico con il nome di chiesa di Santa Maria nell’undicesimo secolo, sotto il Regno del giudice Gonnario de Salanis detto anche Comita I o del suo successore Barisone I, e probabilmente apparteneva a una Congregazione monastica, forse quella delle monache benedettine di San Pietro. È stata la chiesa parrocchiale forse fino a tutto il quindicesimo secolo. Nel tempo ha subito varie trasformazioni, ed in seguito, rinominata come chiesa della Santa Croce, è stata utilizzata dalla Confraternita omonima, della quali rimangono documenti scritti a partire dal 1683, conservati nell’archivio parrocchiale. Si presume che il tetto originale fosse in legno a capriate, e nei primi anni del diciannovesimo secolo è stato sostituito da una volta in muratura ad arco ribassato. Nel 1947 è stato sotituito da una nuova volta a botte, che però è crollata dopo pochi anni. In quel periodo, per edificare nuove abitazioni, sono state abbattute le due cappelle laterali che davano su via Vittorio Emanuele, e quella dietro l’altare, che dava maggiore profondità alla chiesa, ed era adornata con affreschi.

La facciata ha una forma a capanna, il portale rotondeggiante rientrato rispetto alla facciata è di recente costruzione, ed il campanile, a vela, che sovrasta la facciata, è ad arco, con una piccola campana, suonata ancora tramite una corda. Al suo interno, vi si notano una cappella, ed altre due a forma di arco. Vi anche un vano, utilizzato attualmente come sagrestia. L’altare centrale stato totalmente recuperato dai lavori di restauro e, assieme al soppalco che sovrasta l’ingresso, utilizzabile come cantoria e accessibile tramite una ripida scala, ed alla volta a botte, rappresentano dei veri capolavori architettonici.

La casa Dettori

Proprio all’inizio della via Roma, percorsa appena una quarantina di metri, alla destra della strada ubicata l’antica Casa Dettori, un abitazione di tipo tradizionale di significativo interesse storico. La prima notizia dell’immobile risale al tardo Seicento, quando vi è il passaggio di proprietà alla famiglia Mulas, ricchi possidenti che basano la loro ricchezza sul latifondo e sui prodotti agricoli tra i quali il carciofo. Alla morte di Angelo Mulas, rettore di Uri, viene intentata una disputa per l’ereditàtra i nipoti. La casa passa poi nel 1732 alla famiglia Pinna, e nel 1797 alla nobile famiglia Delogu Zatriglias di Bonnanaro, della quale rimane in possesso per due generazioni. L’abitazione è teatro di alcune vicende importanti della vita del paese, essendo stata dimora di Giorgio Pinna Mulas, sindaco di Uri, coinvolto assieme al fratello il viceparroco Giovanni, nella rivolta promossa da Giovanni Maria Angioy, ed al suo interno viene rogata una supplica, indirizzata al re, sui soprusi subiti dalla popolazione urese, da parte dei feudatari di Ittiri e di Uri. Durante i mandati di Giorgio Pinna Muras e di don Giovanni Antonio Delogu l’edificio è sede del comune. Nel 1907 entra, per successione, a far parte del patrimonio della famiglia Dettori, con il matrimonio tra donna Domenica Delogu Garuccio e don Giovanni Salvatore Dettori Arru di Pozzomaggiore, celebrato nel 1870. Tra la fine dell’Ottocento ed il 1927 è anche sede delle regie Poste. Nel 2009 Casa Dettori venne acquisita dal comune con l’intento di renderla una casa museo ed inoltre, grazie al progetto di programmazione territoriale promosso dall’Unione dei Comuni del Coros, diventerà un centro di valorizzazione agraria.

Proprio all’inizio della via Roma, percorsa appena una quarantina di metri, alla destra della strada ubicata l’antica Casa Dettori, un abitazione di tipo tradizionale di significativo interesse storico. La prima notizia dell’immobile risale al tardo Seicento, quando vi è il passaggio di proprietà alla famiglia Mulas, ricchi possidenti che basano la loro ricchezza sul latifondo e sui prodotti agricoli tra i quali il carciofo. Alla morte di Angelo Mulas, rettore di Uri, viene intentata una disputa per l’ereditàtra i nipoti. La casa passa poi nel 1732 alla famiglia Pinna, e nel 1797 alla nobile famiglia Delogu Zatriglias di Bonnanaro, della quale rimane in possesso per due generazioni. L’abitazione è teatro di alcune vicende importanti della vita del paese, essendo stata dimora di Giorgio Pinna Mulas, sindaco di Uri, coinvolto assieme al fratello il viceparroco Giovanni, nella rivolta promossa da Giovanni Maria Angioy, ed al suo interno viene rogata una supplica, indirizzata al re, sui soprusi subiti dalla popolazione urese, da parte dei feudatari di Ittiri e di Uri. Durante i mandati di Giorgio Pinna Muras e di don Giovanni Antonio Delogu l’edificio è sede del comune. Nel 1907 entra, per successione, a far parte del patrimonio della famiglia Dettori, con il matrimonio tra donna Domenica Delogu Garuccio e don Giovanni Salvatore Dettori Arru di Pozzomaggiore, celebrato nel 1870. Tra la fine dell’Ottocento ed il 1927 è anche sede delle regie Poste. Nel 2009 Casa Dettori venne acquisita dal comune con l’intento di renderla una casa museo ed inoltre, grazie al progetto di programmazione territoriale promosso dall’Unione dei Comuni del Coros, diventerà un centro di valorizzazione agraria.

La chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Pazienza

Proseguendo lungo la via Roma, percorsa un’altra quarantina di metri si trova, sulla destra della strada, il largo Vittorio Veneto, chiamato Carrela ’e cheja, che si digige verso nord. Su di esso si affaccia, alla destra, la cinquecentesca chiesa di Nostra Signora della Pazienza, che è stata la chiesa parrocchiale fin dalla sua fondazione, quando le era stato assegnato il nome di chiesa di Santa Maria, titolo che le era stato trasferito dalla chiesa poco distante dall’attuale, che ora prende il nome di chiesa della Santa Croce. Il condaghe di San Pietro in Silki, redatto in sardo volgare fra il 1065-1180, parla già della chiesa di Santa Maria di Uri, della quale si parla in una relazione sulla visita pastorale compiuta dall’Arcivescovo alepus nella metà del Cinquecento, mentre il raro titolo attuale di Santa Maria della Pazienza, titolo dato alla Vergine Maria che è da accostarsi alla tradizionale immagine della Pietà, si trova per la prima volta riportato nella relazione della visita pastorale del 18 febbraio 1688, tenuta dall’arcivescovo di Sassari Giovanni Morillo Velarde. Dai vari altri documenti e dai ricordi degli anziani si sa che questa chiesa aveva un’unica navata con quattro cappelle laterali, alle quali si accedeva mediante archi a sesto acuto. L’altare maggiore era delimitata da una balaustra, sa barandiglia. Il pavimento era in lastre ottagonali di ardesia e aveva una notevole pendenza verso il portale. All’ingresso della chiesa c’era un soppalco in legno, sul quale si trovava la cantoria con un organo a canne. Il campanile aveva una cupola rivestita in maiolica e in cima una banderuola d’argento a forma di gallo. La Torre del campanile di forma ottagonale, parte della facciata e parete della Cappella del Santissimo Crocifisso risalgono al diciottesimo secolo. La cupola è crollata in seguito ad una tromba d’aria nel 1917. Tutto l’edificio è stato riadattato e modificato tra il 1948 ed il 1950. La facciata della chiesa coperta da intonaco a carattere cementizio e da trachite a vista, il tetto fatto con tegole alla francese, poggiate su listelli.

Proseguendo lungo la via Roma, percorsa un’altra quarantina di metri si trova, sulla destra della strada, il largo Vittorio Veneto, chiamato Carrela ’e cheja, che si digige verso nord. Su di esso si affaccia, alla destra, la cinquecentesca chiesa di Nostra Signora della Pazienza, che è stata la chiesa parrocchiale fin dalla sua fondazione, quando le era stato assegnato il nome di chiesa di Santa Maria, titolo che le era stato trasferito dalla chiesa poco distante dall’attuale, che ora prende il nome di chiesa della Santa Croce. Il condaghe di San Pietro in Silki, redatto in sardo volgare fra il 1065-1180, parla già della chiesa di Santa Maria di Uri, della quale si parla in una relazione sulla visita pastorale compiuta dall’Arcivescovo alepus nella metà del Cinquecento, mentre il raro titolo attuale di Santa Maria della Pazienza, titolo dato alla Vergine Maria che è da accostarsi alla tradizionale immagine della Pietà, si trova per la prima volta riportato nella relazione della visita pastorale del 18 febbraio 1688, tenuta dall’arcivescovo di Sassari Giovanni Morillo Velarde. Dai vari altri documenti e dai ricordi degli anziani si sa che questa chiesa aveva un’unica navata con quattro cappelle laterali, alle quali si accedeva mediante archi a sesto acuto. L’altare maggiore era delimitata da una balaustra, sa barandiglia. Il pavimento era in lastre ottagonali di ardesia e aveva una notevole pendenza verso il portale. All’ingresso della chiesa c’era un soppalco in legno, sul quale si trovava la cantoria con un organo a canne. Il campanile aveva una cupola rivestita in maiolica e in cima una banderuola d’argento a forma di gallo. La Torre del campanile di forma ottagonale, parte della facciata e parete della Cappella del Santissimo Crocifisso risalgono al diciottesimo secolo. La cupola è crollata in seguito ad una tromba d’aria nel 1917. Tutto l’edificio è stato riadattato e modificato tra il 1948 ed il 1950. La facciata della chiesa coperta da intonaco a carattere cementizio e da trachite a vista, il tetto fatto con tegole alla francese, poggiate su listelli.

All’interno, la chiesa ha una navata centrale con il pavimento in marmo grigio, la volta a botte e le pareti intonacate e ricoperte da marmi. Ai lati della navata centrale ci sono le cappelle dedicate alla Madonna di Paulis, alle Anime, al Santo Sepolcro ed a Sant’Antonio, e nella chiesa si trova anche la Cappella del Battistero. La chiesa priva di balaustra. L’altare originale di vecchia data, al centro in alto c'una nicchia con la statua della Madonna ed in basso il tabernacolo. Esiste anche un altro altare, di legno, di recente costruzione, rivolto verso i fedeli.

Sotto il pavimento della chiesa esistono quattro grandi cripte, cappelle sotterranee dove sin dai tempi antichi si muravano le spoglie dei religiosi defunti e le reliquie dei Santi. Altre sepolture si trovavano sul lato destro della chiesa e sul lato sinistro, dove in seguito è stata costruita la casa parrocchiale. Intorno al 1870 è stato costruito l’attuale Cimitero di Uri nel quale, da allora in poi, sono stati seppelliti i defunti.

La Nostra Signora della Pazienza è la Santa patrona del paese, e la Festa di Nostra Signora della Pazienza si svolge ad Uri, dopo la novena e le cerimonie della vigilia, il 13 settembre, ed è caratterizzata da cerimonie religiose, con una suggestiva processione per le vie di Uri, che vede la Madonna scortata dalla confraternita, dai cavalieri e da uomini e donne in abito tradizionale. Alla festa sono associate anche diverse manifestazioni civili.

In piazza Felice Arisa si trova il nuovo Monumento ai Caduti di Uri

Passata la chiesa parrocciale, proseguiamo verso nord con il largo Vittorio Veneto che ci porta in una cinquantina di metri nella centralissima piazza Felice alisa. In piazza Felice alisa si trova il Monumento ai Caduti di Uri, opera firmata dallo scultore Antonio Chessa e datata 1997. Si tratta di un monumento scultoreo in marmo bianco. Il complesso altorilievo emerge da un blocco parallelepipedo, nel quale la parte bassa, liscia, accoglie i nomi dei caduti a incisione. Un busto giovanile, abbigliato di sole cinghie e dotato di muscolatura ipertrofica, come avvinghiato da un essere non meglio definito, del quale si intuisce soltanto un folto piumaggio. Altrettanto inusuali sono gli artigli, o forse spire, che ghermiscono l’infelice giovane all’altezza delle braccia e del capo. In basso, a sinistra, si intravedono i volti di altri due personaggi, caratterizzati da una espressione sofferente. Sopra il blocco scultoreo è affissa una lastra sagomata, la quale reca la dedicazione e lo stemma del comune di Uri.

L’autore, dovendo raffigurare la crudeltà della morte in guerra, ricorre a un rilievo vigoroso e a un soggetto non del tutto decifrabile, ma senz'altro cruento. Il monumento è stato costruito dove un tempo era presente la lapide dedicata ai Caduti della prima guerra mondiale, e oggi affissa sulla parete esterna della camera mortuaria del Vecchio Cimitero.

La Casa Diaz-Delogu

Arrivati dal largo Vittorio Veneto in piazza Felice alisa, proseguiamo verso nord est e, in una cinquantina di metri, raggiungeremo la piazza Funtana Manna. Alla sinistra del largo Vittorio Veneto, subito prima di raggiungere la piazza Funtana Manna, si affaccia la Casa Diaz-Delogu, un vero gioiello in stile liberty edificato intorno alla fine dell’Ottocento, che apparteneva ad una delle più importanti famiglii del paese. Sopra l’ingresso principale dell’edificio sono collocate due statue femminili, delle quali una raffigura l’Industria e l’altra l’Agricoltura, che rappresentavano lo spirito imprenditoriale della famiglia Diaz-Delogu. Si tratta di uno degli edifici più sontuosi e meglio conservati del paese, nel quale le splendide decorazioni pittoriche dei soffitti e la mobilia di pregio fanno sognare un’altra epoca.

Arrivati dal largo Vittorio Veneto in piazza Felice alisa, proseguiamo verso nord est e, in una cinquantina di metri, raggiungeremo la piazza Funtana Manna. Alla sinistra del largo Vittorio Veneto, subito prima di raggiungere la piazza Funtana Manna, si affaccia la Casa Diaz-Delogu, un vero gioiello in stile liberty edificato intorno alla fine dell’Ottocento, che apparteneva ad una delle più importanti famiglii del paese. Sopra l’ingresso principale dell’edificio sono collocate due statue femminili, delle quali una raffigura l’Industria e l’altra l’Agricoltura, che rappresentavano lo spirito imprenditoriale della famiglia Diaz-Delogu. Si tratta di uno degli edifici più sontuosi e meglio conservati del paese, nel quale le splendide decorazioni pittoriche dei soffitti e la mobilia di pregio fanno sognare un’altra epoca.

La Funtana Manna

Passata la casa Diaz-Delogu e raggiunta la piazza Funtana Manna, nella piazza è presente la fontana denominata Funtana Manna, realizzata nel diciottesimo secolo quando la contessa di Ittiri e la baronessa di Uri ne hanno commissionato la costruzione al mastro sassarese Gavino Pirino. E la fontana è divenuta subito luogo di incontro degli abitanti, ma anche abbeveratoio per gli animali e lavatoio. La fontana nel tempo ha subito diversi interventi di restauro, ma è stata ricostruita secondo la foggia originale alla fine degli anni novanta del Novecento.

L’antico lavatoio su Trogliu

Arrivati dal largo Vittorio Veneto in piazza Felice alisa, invece di recarci in piazza Funtana Manna, prendiamo verso nord ovest la via Sassari, chiamata anche S'Istradone. Imboccata la via Sassari, dopo una sessantina di metri di fronte al civico numero 6 seguendo le indicazioni prendiamo a sinistra il vicolo lavatoio, che in una quarantina di metri di porta all’Antico lavotoio su Trogliu, che è stato edificato nel 1910 durante uno dei due mandati del sindaco Michele Diaz-Delogu.

L’edificio che ospitava le Scuole Pubbliche nel quale è la sede della Biblioteca Comunale

Proseguendo verso nord ovest per un’altra settantina di metri, alla destra della strada al civico numero 22 di trova l’edificio che per molti anni aveva ospitato l’Iscola Etza, un edificio storico costruito nel 1914 come sede della scuola pubblica del paese durante uno dei due mandati del sindaco Michele Diaz-Delogu. Dal 2011 l’edificio, adeguatamente ristrutturato, è sede della Biblioteca Comunale di Uri intitolata dal 2016 a Giovanni Maria Cherchi, che è stata istituita nel 1978, e fa parte del Sistema bibliotecario Coros Figulinas. Offre ai suoi utenti un moderno servizio di pubblica lettura, strumento primario di formazione e di crescita culturale e civile. Possiede un patrimonio di circa 8mila documenti tra libri e audiovisivi, e custodisce due importanti fondi librari: il primo è il più antico ed è quello della Biblioteca popolare scolastica Alessandro la Marmora, donato al comune di Uri nel 1913 dalla marchesa Marianna Denti; mentre il secondo è quello donato nel 2005 dal professor Giovanni Maria Cherchi, poeta e politico di origini uresi al quale stata intitolata la biblioteca.

Proseguendo verso nord ovest per un’altra settantina di metri, alla destra della strada al civico numero 22 di trova l’edificio che per molti anni aveva ospitato l’Iscola Etza, un edificio storico costruito nel 1914 come sede della scuola pubblica del paese durante uno dei due mandati del sindaco Michele Diaz-Delogu. Dal 2011 l’edificio, adeguatamente ristrutturato, è sede della Biblioteca Comunale di Uri intitolata dal 2016 a Giovanni Maria Cherchi, che è stata istituita nel 1978, e fa parte del Sistema bibliotecario Coros Figulinas. Offre ai suoi utenti un moderno servizio di pubblica lettura, strumento primario di formazione e di crescita culturale e civile. Possiede un patrimonio di circa 8mila documenti tra libri e audiovisivi, e custodisce due importanti fondi librari: il primo è il più antico ed è quello della Biblioteca popolare scolastica Alessandro la Marmora, donato al comune di Uri nel 1913 dalla marchesa Marianna Denti; mentre il secondo è quello donato nel 2005 dal professor Giovanni Maria Cherchi, poeta e politico di origini uresi al quale stata intitolata la biblioteca.

Il Municipio di Uri

Proseguiamo lungo la via Sassari, che si dirige verso nord ovest, per circa quattrocento metri finché, alla sinistra della strada, al civico numero 95 della via Sassari, vediamo l’edificio che ospita il Municipio di Uri, che di recente è stato sottoposto a un significativo ampliamento e ad una completa ristrutturazione. Nel municipio si trovano la sua sede e gli uffici che forniscono i loro servizi agli abitanti del paese, si tratta del Segretario Comunale con l’Ufficio Staff del Segretario Comunale, dell’Ufficio amministrativo e pubblica istruzione, dell’Ufficio finanziario, dell’Ufficio polizia locale, dell’Ufficio protocollo, dell’Ufficio servizi demografici, dell’Ufficio servizi sociali e culturali, e dell’Ufficio tecnico.

Proseguiamo lungo la via Sassari, che si dirige verso nord ovest, per circa quattrocento metri finché, alla sinistra della strada, al civico numero 95 della via Sassari, vediamo l’edificio che ospita il Municipio di Uri, che di recente è stato sottoposto a un significativo ampliamento e ad una completa ristrutturazione. Nel municipio si trovano la sua sede e gli uffici che forniscono i loro servizi agli abitanti del paese, si tratta del Segretario Comunale con l’Ufficio Staff del Segretario Comunale, dell’Ufficio amministrativo e pubblica istruzione, dell’Ufficio finanziario, dell’Ufficio polizia locale, dell’Ufficio protocollo, dell’Ufficio servizi demografici, dell’Ufficio servizi sociali e culturali, e dell’Ufficio tecnico.

Il Campo di Calcetto

Passato l’edificio che ospita il Municipio prendiamo alla sinistra la via Tempio, lungo la quale dopo un centinaio di metri, alla sinistra della strada si trova l’ingresso del Centro Polifunzionale, una struttura polivalente del comune di Uri. Subito più avanti, sempre alla sinistra della via Tempio si vede il cancello di ingresso del Campo di Calcetto di Uri, inserito nel complesso delle Scuole Medie che si trovano sul retro del Centro Polivalente. Il Campo da Calcetto è dotato di focno in erba sintetica, di tribune in grado di ospitare un’ottantina di spettatori, nel quale è possibile praticare come disciplina il calcetto, ossia il calcio a cinque.

La nuova chiesa parrocchiale di Santa Maria de Paulis

Proseguendo via Sassari, dopo un centinaio di metri arriviamo a prendere sulla destra, verso est, la via Guglielmo Marconi, che è il nome assunto all’interno del centro abitato la SP41. La seguiamo per trecento metri e, poi, prendiamo sulla sinistra via Santa Maria di Paulis, che in una cinquantina di metri ci porta nella piazza omonima, dove si affaccia la chiesa di Santa Maria di Paulis, che è una nuova chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Paulis, per la quale nel paese si ha grande devozione. I lavori di costruzione di questa nuova chiesa, iniziati nel 1991, si sono conclusi nel 1995, e la chiesa è stata inaugurata nel 1996. Il portone principale, in legno decorato, è adornato con una mezza luna di colore giallo e con tre archi nella parte superiore. Il campanile della chiesa è di cemento armato, collegato alla chiesa con due bracci, anch’essi di cemento armato.

Proseguendo via Sassari, dopo un centinaio di metri arriviamo a prendere sulla destra, verso est, la via Guglielmo Marconi, che è il nome assunto all’interno del centro abitato la SP41. La seguiamo per trecento metri e, poi, prendiamo sulla sinistra via Santa Maria di Paulis, che in una cinquantina di metri ci porta nella piazza omonima, dove si affaccia la chiesa di Santa Maria di Paulis, che è una nuova chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Paulis, per la quale nel paese si ha grande devozione. I lavori di costruzione di questa nuova chiesa, iniziati nel 1991, si sono conclusi nel 1995, e la chiesa è stata inaugurata nel 1996. Il portone principale, in legno decorato, è adornato con una mezza luna di colore giallo e con tre archi nella parte superiore. Il campanile della chiesa è di cemento armato, collegato alla chiesa con due bracci, anch’essi di cemento armato.

All’interno della chiesa vi è una croce, prelevata dalla chiesa di Nostra Signora della Pazienza, e la statua della Madonna di Paulis. Sull’altare vi è una scultura del Cristo Risorto, affiancata dalle reliquie della Beata Antonia Mesina di Orgosolo e da quelle di San Giuseppe Cottolengo. Il pavimento della chiesa è realizzato con marmo di Orosei, mentre le pile decorate dell’acquasantiera, sono state lavorate a mano da un artigiano di Uri.

La Festa della Madonna di Paulis si svolge sino dal 1584, prima presso l’Abbazia che sorgeva nei dintorni di Uri, ed anticamente vi partecipavano anche gli abitanti di Ittiri ed Usini, che però non riuscivano mai, sempre secondo la leggenda, a raggiungere l’Abbazia prima degli uresi. Oggi la festa si svolge il primo martedì dopo la pentecoste a Uri, presso la nuova chiesa di Santa Maria di Paulis.

I resti del nuraghe ed il villaggio nuragico di Santa Caterina o Santa Cadrina

al centro del paese si trova un’importante area archeologica alla quale è possibile accedere dalla via Sassari, tra la Biblioteca Comunale ed il Municipio. Percorsi centotrenta metri dopo la Biblioteca verso il Municipio, prendiamo a destra la via Capitano Satta lungo la quale, dopo una cinquantina di metri, alla sinistra dedlla strada al civico numero 5 si trova l’accesso all’area archeologica, nella quale sono presenti i resti del nuraghe di Santa Caterina o Santa Cadrina, un nuraghe complesso edificato a 163 metri di altezza, trilobato, comprende una torre centrale, il mastio costruito in calcare, alla quale sono state aggiunte davanti altre due torri secondarie, collegate da bastioni rettilinei realizzati con blocchi di calcare e trachite, che delimitano un piccolo cortile interno a pianta trapezoidale, nel quale è ubicato un pozzo. La camera della torre centrale è collegata al cortile da un corridoio. Lungo il perimetro interno della camera centrale sono presenti quattro piccole nicchie sopraelevate, e nella parte nord ovest della torre centrale si trovano i resti di un grande forno, probabilmente utilizzato come fucina. Anche la Torre di sinistra presenta una camera circolare che si conserva per un’altezza su due filari. Attorno al nuraghe sono presenti i resti di un grande villaggio del quale sono state riportate alla luce alcune capanne circolari.

al centro del paese si trova un’importante area archeologica alla quale è possibile accedere dalla via Sassari, tra la Biblioteca Comunale ed il Municipio. Percorsi centotrenta metri dopo la Biblioteca verso il Municipio, prendiamo a destra la via Capitano Satta lungo la quale, dopo una cinquantina di metri, alla sinistra dedlla strada al civico numero 5 si trova l’accesso all’area archeologica, nella quale sono presenti i resti del nuraghe di Santa Caterina o Santa Cadrina, un nuraghe complesso edificato a 163 metri di altezza, trilobato, comprende una torre centrale, il mastio costruito in calcare, alla quale sono state aggiunte davanti altre due torri secondarie, collegate da bastioni rettilinei realizzati con blocchi di calcare e trachite, che delimitano un piccolo cortile interno a pianta trapezoidale, nel quale è ubicato un pozzo. La camera della torre centrale è collegata al cortile da un corridoio. Lungo il perimetro interno della camera centrale sono presenti quattro piccole nicchie sopraelevate, e nella parte nord ovest della torre centrale si trovano i resti di un grande forno, probabilmente utilizzato come fucina. Anche la Torre di sinistra presenta una camera circolare che si conserva per un’altezza su due filari. Attorno al nuraghe sono presenti i resti di un grande villaggio del quale sono state riportate alla luce alcune capanne circolari.

I primi scavi archeologici di questo nuraghe sono stati effettuati nel 1996 a cura degli archeologi Giancarlo Pes e Fabio Fiori, e sono attualmente oggetto altri scavi che hanno già permesso di evidenziare resti di murature nuragiche, romane e medievali, di due pozzi, una macina, e di reperti litici e ceramici che abbracciano tutte le epoche, a partire dalle età prenuragiche e nuragiche, anche da resti di murature romane e medievali, due pozzi, una macina, reperti litici e ceramici che abbracciano varie epoche, in particolare quella romana imperiale e bizantina.

Visita dei dintorni di Uri

Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Uri, sono stati portati alla luce i resti della tomba di giganti Sa Pedra Longa; del pozzo sacro su Valzu; del protonuraghe o nuraghe a corridoio Peppe Gallu; dei nuraghi complessi Attentu, Chessedu, Sa Iddazza, e Santa Caterina; dei nuraghi semplici Abbalua, asturedu, Montemesu, S’alzol ’e Sa Cudina, S’Asturedu, Sa Curdiola, Sa Pigalvedda, Scala Cavalli, su Cuttu, e su Igante; ed anche dei nuraghi Acaruzzu, Bilianu Pinna, Budigiola, Bunnannuru, Colzolu, de Cossos, Gaspareddu, Giosei, Marroso, Monte Iradu, Monte ladu, Nieddu, Rappasale, S’Adde Cadavedere, S’altaruzzu, Sa Mandra, Sa Pigalva, Sa Tanca ’e su Padru, Sanajolo, Scala, Sos Aghedos, Sos Aghedos II, Sos Iscrabitados, su Biglianu, su Crastu Ruju, su Cuttu II, su labiolu, su Vezzu de Su Padre, e Teriu, tutti di tipologia indefinita. Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto.

L’Abbazia di Nostra Signora di Paulis

Da Uri riprendiamo verso sud est la SP41 che ci ha portato fin qui da Usini. Arrivati sulla SP15M, la prendiamo non in direzione di Usini, ma verso destra, verso sud est, e la seguiamo per circa un chilometro. Qui, seguendo le indicazioni, prendiamo a sinistra la deviazione in una strada sterrata che ci porta in breve ai resti della Abbazia di Nostra Signora di Paulis. Il nome Paulis, riferito all’abbazia, deriva da quello della zona paludosa in cui venne edificata, nota come Paludis o Padulis. L’Abbazia è stata fatta realizzare nel 1205 in stile romanico dal giudice di Torres Comita II, ed è stata donata ai monaci Cistercensi che la hanno utilizzata sino al quindicesimo secolo. La struttura dell’abbazia era a croce commissa, formata da tre navate divise da archi retti da pilastri. Il transetto ospitava l’abside e due cappelle, posizionate rispettivamente a destra e a sinistra. In epoca giudicale è stata un’importante abbazia della diocesi di Torres, ed è stata abitata dai monaci fino a buona parte del trecento. Dopo il suo abbandono, nel quattrocento, il complesso ha iniziato a decadere, ma ha continuato ad essere abitato solo da eremiti. L’abbazia, dopo anni di incuria, inizia a riprendere vita a fine Seicento, ma crolla parzialmente alla fine del diciannovesimo secolo. In seguito, con l’arrivo di padre Piero Cau, meglio noto come Su Padre Biancu per via del saio bianco che indossava come i suoi predecessori, e con le sue ricerche archeologiche, la fama del monastero raggiunge l’apice. Egli viene assassinato e, in seguito a questi drammatici eventi, l’abbazia viene sconsacrata e nuovamente abbandonata.

Da Uri riprendiamo verso sud est la SP41 che ci ha portato fin qui da Usini. Arrivati sulla SP15M, la prendiamo non in direzione di Usini, ma verso destra, verso sud est, e la seguiamo per circa un chilometro. Qui, seguendo le indicazioni, prendiamo a sinistra la deviazione in una strada sterrata che ci porta in breve ai resti della Abbazia di Nostra Signora di Paulis. Il nome Paulis, riferito all’abbazia, deriva da quello della zona paludosa in cui venne edificata, nota come Paludis o Padulis. L’Abbazia è stata fatta realizzare nel 1205 in stile romanico dal giudice di Torres Comita II, ed è stata donata ai monaci Cistercensi che la hanno utilizzata sino al quindicesimo secolo. La struttura dell’abbazia era a croce commissa, formata da tre navate divise da archi retti da pilastri. Il transetto ospitava l’abside e due cappelle, posizionate rispettivamente a destra e a sinistra. In epoca giudicale è stata un’importante abbazia della diocesi di Torres, ed è stata abitata dai monaci fino a buona parte del trecento. Dopo il suo abbandono, nel quattrocento, il complesso ha iniziato a decadere, ma ha continuato ad essere abitato solo da eremiti. L’abbazia, dopo anni di incuria, inizia a riprendere vita a fine Seicento, ma crolla parzialmente alla fine del diciannovesimo secolo. In seguito, con l’arrivo di padre Piero Cau, meglio noto come Su Padre Biancu per via del saio bianco che indossava come i suoi predecessori, e con le sue ricerche archeologiche, la fama del monastero raggiunge l’apice. Egli viene assassinato e, in seguito a questi drammatici eventi, l’abbazia viene sconsacrata e nuovamente abbandonata.

Oggi dell’edificio a tre navate rimangono solo parte della navata centrale e del transetto con il coro, due cappelle, la navatella destra, i resti di uno dei chiostri e molti ambienti semidistrutti tra cui alcune sale sotterranee. Attorno all’edificio sono presenti reperti del chiostro e degli ambienti del monastero, entrambi annessi all’abbazia e poco distanti dall’edificio pincipale. Il monastero era insolitamente orientato verso settentrione, caso raro dato che l’architettura monastica prediligeva l’orientamento a mezzogiorno. Il complesso monastico, che si trova all’interno dell’area Comunale di Ittiri, viene amministrato dalla parrocchia di Uri che ne detiene la giurisdizione, tuttavia la chiesa di Uri appartiene alla diocesi di Alghero Bosa, mentre l’Abbazia appartiene all’arcidiocesi di Sassari, tanto che l’arcivescovo di Sassari detiene il titolo onorifico di Abate di Paulis sino dalla prima metà del quindicesimo secolo. Il complesso, che era ridotto allo stato di rudere, è stato riconsolidato da un recente restauro. Nella chiesa si onora, da parte della Città di Ittiri, la Madonna di Chiaravalle o d’Itria, che viene ricordata la terza domenica di maggio.

La stele della tomba di giganti Sa Pedra Longa

Dal Municipio di Uri prendiamo la via Sassari verso nord ovest e, dopo circa settecento metri, uscita dall’abitato, si immette sulla SS127bis. La prendiamo verso destra, ossia in direzione nord est, e la seguiamo per ottocento metri, poi subito prima del cartello segnaletico che indica il chilometro 15, svoltiamo a sinistra nella strada che porta al Campo di Tiro. Percorso un chilometro e mezzo, duecento metri prima del Campo di Tiro, si vede alla destra della strada il Monte Pedra Longa, alto 149 metri, nel quale è presente una discarica per materiali inerti, all’interno della quale si trovano i resti della tomba dei giganti Sa Pedra Longa. Della tomba rimane solo una lunga stele centinata monolitica, ossia ottenuta con un solo blocco di roccia, edificata in pietra a 147 metri di altezza, che si erge al centro di un campo dando il nome al sito chiamato appunto Sa Pedra Longa, ossia la Pietra lunga. La stele, realizzata in materiale indeterminato, in passato costituiva il fronte di una tomba di giganti, la cui tipologia e dimensioni relativamente modeste suggeriscono una datazione abbastanza antica. Della camera funeraria, probabilmente di forma rettangolare allungata, non resta alcuna traccia, se non un basso cumulo di terreno.

Dal Municipio di Uri prendiamo la via Sassari verso nord ovest e, dopo circa settecento metri, uscita dall’abitato, si immette sulla SS127bis. La prendiamo verso destra, ossia in direzione nord est, e la seguiamo per ottocento metri, poi subito prima del cartello segnaletico che indica il chilometro 15, svoltiamo a sinistra nella strada che porta al Campo di Tiro. Percorso un chilometro e mezzo, duecento metri prima del Campo di Tiro, si vede alla destra della strada il Monte Pedra Longa, alto 149 metri, nel quale è presente una discarica per materiali inerti, all’interno della quale si trovano i resti della tomba dei giganti Sa Pedra Longa. Della tomba rimane solo una lunga stele centinata monolitica, ossia ottenuta con un solo blocco di roccia, edificata in pietra a 147 metri di altezza, che si erge al centro di un campo dando il nome al sito chiamato appunto Sa Pedra Longa, ossia la Pietra lunga. La stele, realizzata in materiale indeterminato, in passato costituiva il fronte di una tomba di giganti, la cui tipologia e dimensioni relativamente modeste suggeriscono una datazione abbastanza antica. Della camera funeraria, probabilmente di forma rettangolare allungata, non resta alcuna traccia, se non un basso cumulo di terreno.

I resti del pozzo sacro di su Valzu

Dal Municipio di Uri prendiamo la via Sassari verso nord ovest e, dopo circa settecento metri, uscita dall’abitato, si immette sulla SS127bis. La prendiamo verso sinistra, ossia in direzione sud ovest, e la seguiamo per poco più di un chilometro, fino a vedere alla sinistra della strada il cancello che immette a una proprietà privata. Qui, nella campagna alla sinistra, a circa trecento metri di distanza si trovano, sotto un albero, i resti del pozzo sacro di su Valzu, edificato in materiale indeterminato a 112 metri di altezza.

La domus de janas di Badde Dejana che rischia di morire affossata da una strada

Proseguendo verso sud ovest, dopo un paio di chilometri la SS127bis arriva a uno svincolo, dove a sinistra parte la SS131bis di Carlo Felice, mentre noi proseguaimo verso destra con la SS127bis che si dirige verso ovest in direzione di Alghero ed Olmedo. Percorsi circa un chilometro e trecento metri, parte alla sinistra la SP12 in direzione di Putifigari.

Nella zona del bivio che da Uri porta a Putifigari, si imbocca una strada di penetrazione agraria che conduce alla necropoli di Monte Siseri, detta anche di S’Incantu, un sito archeologico di grande valore situato appunto in territorio di Putifigari. Questa strada di penetrazione agraria è stata costruita sopra l’importante sito archeologico della domus de janas di Badde Dejana, costituito da una domus de janas che, grazie al gruppo di ricercatori denominato ArcheoUri Vagando, sono venute alla luce in tutto il loro splendore, ma che è a rischio di distruzione. La domus de janas ha un ingresso posto a tre metri di profondità, a cui si accede tramite uno scavo quasi verticale che rischia di interrarsi in poco tempo se non salvaguardato. L’imboccatura di ingresso è parzialmente interrata e si accede alla domus strisciando. L’interno è ovviamente buio, appena accesa la torcia si presenta un ambiente trachitico scavato nella roccia in cui si vedono travi e tutto quello che era la capanna, la casa, degli abitanti del tempo. La cavità è piena di detriti per almeno metà del volume, questo perché non è stata mai scavata, i pavimenti delle stanze laterali sono di banchi di argilla nera, che in tutta la zona di Badde Dejana non si trova, esiste solo lì dentro. La volta è sorretta da due pilastri di cui uno è staccato e riverso sul pavimento, l’altro è rimaneggiato e sta per raggiungere il primo. Al suo interno sono presenti volte scolpite e colorate di rosso, che sono in pericolo di crollare se non si troveranno soluzioni.

Nella zona del bivio che da Uri porta a Putifigari, si imbocca una strada di penetrazione agraria che conduce alla necropoli di Monte Siseri, detta anche di S’Incantu, un sito archeologico di grande valore situato appunto in territorio di Putifigari. Questa strada di penetrazione agraria è stata costruita sopra l’importante sito archeologico della domus de janas di Badde Dejana, costituito da una domus de janas che, grazie al gruppo di ricercatori denominato ArcheoUri Vagando, sono venute alla luce in tutto il loro splendore, ma che è a rischio di distruzione. La domus de janas ha un ingresso posto a tre metri di profondità, a cui si accede tramite uno scavo quasi verticale che rischia di interrarsi in poco tempo se non salvaguardato. L’imboccatura di ingresso è parzialmente interrata e si accede alla domus strisciando. L’interno è ovviamente buio, appena accesa la torcia si presenta un ambiente trachitico scavato nella roccia in cui si vedono travi e tutto quello che era la capanna, la casa, degli abitanti del tempo. La cavità è piena di detriti per almeno metà del volume, questo perché non è stata mai scavata, i pavimenti delle stanze laterali sono di banchi di argilla nera, che in tutta la zona di Badde Dejana non si trova, esiste solo lì dentro. La volta è sorretta da due pilastri di cui uno è staccato e riverso sul pavimento, l’altro è rimaneggiato e sta per raggiungere il primo. Al suo interno sono presenti volte scolpite e colorate di rosso, che sono in pericolo di crollare se non si troveranno soluzioni.

Da qui un appello alle istituzioni del gruppo di ricercatori ArcheoUri Vagando per evitare che questa importante testimonianza del passato venga cancellata, la strada che la sovrasta ogni giorno è infatti battuta da auto, fuoristrada, trattori che passando proprio lì sopra inducono sollecitazioni di peso e vibrazioni che a lungo andare hanno fatto crollare i pilastri presenti nella domus de janas.

La diga del Cuga che genera il lago del Cuga

Arrivati con la SS127bis allo svincolo con la SS131bis di Carlo Felice, prendiamo quest’ultima strada verso sinistra, in direzione sud est, che ci porta a fiancheggiare il lago del Cuga, che si trova alla sua destra. Il lago del Cuga è il lago artificiale prodotto dalla costruzione, nel 1975, in località Cuga della Diga del Cuga, uno sbarramento artificiale situato in territorio di Uri, realizzato per scopi irrigui sul fiume Cuga, poco a valle del punto di confluenza col suo affluente Rio Barca. La diga è stata edificata tra il 1956 e il 1974 su progetti degli ingegneri Giuseppe Sapienza e Velio Princivalle nel 1955, e Samuele Paolo algranati nel 1969. È del tipo a materiale sciolto di pietrame, zonata, con nucleo di terra per la tenuta. Ha un’altezza, calcolata tra quota coronamento e punto più basso del piano di fondazione, di 43,50 metri e mezzo, e sviluppa un coronamento di 219 metri e mezzo, a 114 metri sopra il livello del mare.

Arrivati con la SS127bis allo svincolo con la SS131bis di Carlo Felice, prendiamo quest’ultima strada verso sinistra, in direzione sud est, che ci porta a fiancheggiare il lago del Cuga, che si trova alla sua destra. Il lago del Cuga è il lago artificiale prodotto dalla costruzione, nel 1975, in località Cuga della Diga del Cuga, uno sbarramento artificiale situato in territorio di Uri, realizzato per scopi irrigui sul fiume Cuga, poco a valle del punto di confluenza col suo affluente Rio Barca. La diga è stata edificata tra il 1956 e il 1974 su progetti degli ingegneri Giuseppe Sapienza e Velio Princivalle nel 1955, e Samuele Paolo algranati nel 1969. È del tipo a materiale sciolto di pietrame, zonata, con nucleo di terra per la tenuta. Ha un’altezza, calcolata tra quota coronamento e punto più basso del piano di fondazione, di 43,50 metri e mezzo, e sviluppa un coronamento di 219 metri e mezzo, a 114 metri sopra il livello del mare.

Il lago del Cuga realizzato per l’irrigazione della pianura della Nurra

Il Lago del Cuga è un lago artificiale realizzato per l’irrigazione della pianura della Nurra, ha una capacità di circa 30 milioni di metri cubi, ed una superficie di poco più di 3 chilometri quadrati, a cui corrisponde una profondità media di 10 metri. Il bacino imbrifero non è sufficiente per portare a completo riempimento il lago, e quindi, attraverso condotte sotterranee, il lago Cuga è stato dunque collegato con il lago Temo, che è situato nel comune di Monteleone Rocca Doria. La qualità delle acque non risulta adatta per usi potabili, né per la balneazione, comunque nel lago viene praticata l’attività di pesca sportiva ed è possibile pescare tra l’altro il persico trota. È previsto anche un suo futuro sfruttamento a scopo turistico dato che quest’area rappresenta una forte attrazione paesaggistica, è un vero e proprio habitat di rari uccelli acquatici e il paradiso della pesca sportiva. Dal 2012, nel mese di agosto, presso il lago del Cuga si svolge il Kuga Festival, una manifestazione nata con l’intento di promuovere e valorizzare il lago attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali e sportive.

Il Lago del Cuga è un lago artificiale realizzato per l’irrigazione della pianura della Nurra, ha una capacità di circa 30 milioni di metri cubi, ed una superficie di poco più di 3 chilometri quadrati, a cui corrisponde una profondità media di 10 metri. Il bacino imbrifero non è sufficiente per portare a completo riempimento il lago, e quindi, attraverso condotte sotterranee, il lago Cuga è stato dunque collegato con il lago Temo, che è situato nel comune di Monteleone Rocca Doria. La qualità delle acque non risulta adatta per usi potabili, né per la balneazione, comunque nel lago viene praticata l’attività di pesca sportiva ed è possibile pescare tra l’altro il persico trota. È previsto anche un suo futuro sfruttamento a scopo turistico dato che quest’area rappresenta una forte attrazione paesaggistica, è un vero e proprio habitat di rari uccelli acquatici e il paradiso della pesca sportiva. Dal 2012, nel mese di agosto, presso il lago del Cuga si svolge il Kuga Festival, una manifestazione nata con l’intento di promuovere e valorizzare il lago attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali e sportive.

Nei pressi delle sponde del lago, nel quale è possibile svolgere attività di pesca sportiva, sono presenti vari nuraghi, mentre altri sono presenti sulle sue coste e vengono periodicamente sommersi, ed altri sono stati del tutto sommersi.

A ovest del lago si trovano i resti del nuraghe semplice Sa Curdiola e del nuraghe complesso Attentu

Ad ovest del lago, a circa ottocento metri di distanza in linea d’aria dalla diga in direzione ovest, si trova il nuraghe Sa Curdiola, al quale si arriva prendendo, all’incrocio con la SS131bis di Carlo Felice, verso ovest la prosecuzione della SS127bis, che si dirige verso Alghero ed Olmedo. Poi percorsi circa un chilometro e trecento metri, parte alla sinistra la SP12 in direzione di Putifigari, la seguiamo verso sud per poco più di un chilometro finché alla destra della strada, a poco più di un centinaio di metri di distanta, si vede il nuraghe Sa Curdiola. Si tratta di un nuraghe monotorre edificato nel territorio di Putifigari, costruito in trachite a 129 metri di altezza, con la camera interna marginata da due nicchie, intorno al quale sono presenti tracce di un insediamento abitativo del periodo nuragico.

Ad ovest del lago, a circa ottocento metri di distanza in linea d’aria dalla diga in direzione ovest, si trova il nuraghe Sa Curdiola, al quale si arriva prendendo, all’incrocio con la SS131bis di Carlo Felice, verso ovest la prosecuzione della SS127bis, che si dirige verso Alghero ed Olmedo. Poi percorsi circa un chilometro e trecento metri, parte alla sinistra la SP12 in direzione di Putifigari, la seguiamo verso sud per poco più di un chilometro finché alla destra della strada, a poco più di un centinaio di metri di distanta, si vede il nuraghe Sa Curdiola. Si tratta di un nuraghe monotorre edificato nel territorio di Putifigari, costruito in trachite a 129 metri di altezza, con la camera interna marginata da due nicchie, intorno al quale sono presenti tracce di un insediamento abitativo del periodo nuragico.

A nord ovest del lago, a circa duecento metri di distanza in linea d’aria dalla diga, si trova il nuraghe Attentu, al quale si arriva prendendo, all’incrocio con la SS131bis di Carlo Felice, verso ovest la prosecuzione della SS127bis, che si dirige verso Alghero ed Olmedo. Poi percorsi circa un chilometro e trecento metri, parte alla sinistra la SP12 in direzione di Putifigari, la seguiamo verso sud per quattrocentocinquanta metri, per poi deviare in una strada bianca sulla destra, che porta alla base di un’altura sulla quale si trova il nuraghe. Si tratta di un nuraghe complesso polilobato, costituito da una torre principale più altre tre torri più piccole, costruito in trachite a 132 metri di altezza. La torre centrale ha un diametro di circa undici metri, è costituita da grandi massi, mentre le torri frontali aggiunte sono di pietre di dimensione minori. Il nuraghe Attentu è stato oggetto di scavi, nel 1874, da parte del canonico Giovanni Spano, che ha effettuato il primo scavo stratigrafico della Sardegna e nel 1871 ha applicato anche all’Isola la teoria delle tre età, della pietra, del bronzo e del ferro. Presso questo nuraghe è stata rinvenuta una spada ad antenne in bronzo, conservata oggi nel Museo Nazionale archeologico ed etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari.

A nord est del lago si trovano i resti del nuraghe semplice su Cuttu e del nuraghe probabilmente complesso Bilianu Pinna

Ad est rispetto al lago, subito sopra i suoi limiti orientali si trovano i pochissimi resti del nuraghe su Cuttu, al quale si arriva prendendo, all’incrocio con la SS131bis di Carlo Felice, verso est la SS131bis, che si dirige verso Ittiri. Percorsi poco più di un paio di chilometri, poco dopo il cartello segnaletico che indica il chilometro 35, si trovano alla destra della strada a una ventina di metri di distanza i pochi resti del nuraghe su Cuttu, un nuraghe monotorre costruito in materiale indeterminato a 120 metri di altezza, che è stato quasi raso al suolo per la costruzione della vicina SS131bis.

Passati i resti del nuraghe semplice su Cottu, proseguiamo lungo la SS131bis di Carlo Felice verso est per circa trecento metri, e vediamo alla destra della strada a una cinquantina di metri di distanza i resti del nuraghe Bilianu Pinna, un nuraghe non classificato costruito in materiale indeterminato a 114 metri di altezza, adiacente alla SS131bis, che probabilmente era un nuraghe complesso. Del nuraghe è ben conservato il mastio, accessibile dalla scala che dalla sommità scende sino alla camera del piano terra, e che consente laccesso al suo interno fino a poter ammirare la tholos ancora perfettamente intatta. La struttura esterna del nuraghe ed il villaggio relativo sono molto rimaneggiati.

Il lago ha interamente sommerso il nuraghe semplice Asteredu ed il nuraghe complesso Chessedu

Le acque hanno interamente sommerso i nuraghi Chessedu e Asturedu, adagiati sul fondo del lago di Cuga, alle porte di Uri. Ma quelli più preziosi sono quelli che, anche nei periodi di maggiore siccità, non si vedevano proprio più, ossia l’Asturedu e il Chessedu. Solo in pochissime occasioni, l’ultima nel luglio 2017, a seguito della siccità si è fortemente ridotto il riempimento del lago, tanto che sono parzialmente emersi anche questi nuraghi.

Il nuraghe Asturedu era stato già rilevato dall’archeologo Ercole Contu durante il periodo antecedente alla costruzione della diga sul Cuga, alla metà degli anni cinquanta del Novecento. Si tratta di un nuraghe semplice monotorre, sommerso dalle acque del lago del Cuga, che fa parte del complesso dei nuraghi contornanti la valle del Rio Cuga.

Il nuraghe Chessedu era un nuraghe complesso costituita da tre torri, edificato in materiale indeterminato a 109 metri di altezza. Si tratta di un nuraghe ad addizione frontale bilobato, che fa anch’esso parte del complesso dei nuraghi contornanti la valle del Rio Cuga. All’interno di questo nuraghe era stato rinvenuto un tegame con pareti molto inclinate all’esterno e orlo assottigliato, decorato sul fondo interno da un ornato metopale ottenuto a punti impressi a pettine e ad incisione, secondo un motivo di linee convergenti e fasci alterni di punti disposti concentricamente ed a raggiera verso il centro, con due cerchi inscritti campiti a pettine. Il tegame decorato è conservato oggi nel Museo Nazionale archeologico ed etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari.

I resti archeologici sommersi che sono visibili solo quando il lago è in secca tra giugno e settembre

Sul fondale del lago sono presenti alcuni resti archeologici, e la maggioranza di queste costruzioni delle quali citiamo le principali risulta parzialmente o interamente sommersa nei periodi di massimo invaso del lago, per poi riaffiorare nei periodi di secca, nel periodo tra giugno e settembre. Sono presenti anche resti di insediamenti di epoca romana, come le basi di alcune capanne.

Sul lato settentrionale del lago subito ad est rispetto alla diga del Cuga, a seicento metri in linea d’aria rispetto al nuraghe Attentu, alla destra della prima insenatura si trovava il nuraghe Peppe Gallu. Le sue strutture inducevano a considerarlo un protonuraghe o nuraghe a corridoio piuttosto che un nuraghe vero e proprio, ossia un nuraghe a corridoio edificato in materiale indeterminato a 113 metri di altezza, con all’interno una cella di forma ellitica. L’altezza della torre era di sei metri. Questo protonuraghe o nuraghe a corridoio è stato studiato dall’archeologo Ercole Contu, nel 1959, prima della realizzazione della diga del Cuga, ed i suoi testi riferiscono come il corpo del nuraghe sia stato smontato per essere studiato, appunto perché aveva delle forme particolari. Successivamente su incarico della Sopraintendenza delle Antichità per le Province di Sassari e Nuoro, il nuraghe è stato demolito per utilizzarne le singole pietre per la costruzione del muro della diga del Cuga. Quello che rimane del nuraghe si trova sulla costa, a un centinaio di metri in linea d’aria ad est rispetto alla torre piezometrica. Al nuraghe Peppe Gallu viene attribuito particolare interesse perché gli esami condotti col sussidio del carbonio, hanno rivelato che è stato costruito fra il sesto e il quinto secolo avanti Cristo, dunque in età molto tarda, ed i risultati delle analisi radiometriche effettuate su materiale organico rinvenuto all’interno del nuraghe forniscono una datazione compresa fra sesto ed il terzo secolo avanti Cristo.

Sul lato settentrionale del lago, alla destra della seconda insnatura, sono presenti i resti del nuraghe su Igante, un nuraghe monotorre parzialmente sommerso, edificato in materiale indeterminato a 102 metri di altezza, che passa la maggior parte dell’anno al di sotto delle acque del lago di Cuga. In nuraghe è stato quasi completamente distrutto, e sono visibili solo pochi filari della struttura originaria. Durante gli scavi precedenti ai lavori di costruzione della diga, l’archeologo Ercole Contu ha ritrovato in prossimità di ciò che resta della sua torre una importante navicella nuragica con lo scafo ellittico e con fondo piatto, a prua è presente una testa bovina con il fondo arrotondato, e due prominenze indicano gli occhi. L’unico corno integro si allunga verso il retro della testa e si piega verso il basso, mentre sulle sponde dello scafo si imposta il ponte con una colonnina sormontata da un occhiello con volatile. La navicella oggi è conservata nel Museo Nazionale archeologico ed etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari.

Sulla costa nord orientale del lago, a circa cinquecento metri di distanza in linea d’aria dal nuraghe su Cuttu, in direzione sud ovest, si trovano i resti del nuraghe su Cuttu II, un nuraghe di tipologia indefinita, edificato il materiale indeterminato a 107 metri di altezza. Vicino ai resti del nuraghe sono visibili anche i resti di un adiacente villaggio nuragico.

Sul lato meridionale del lago sono presenti i resti del nuraghe S’alzol ’e Sa Cudina, un nuraghe monotorre parzialmente sommerso, edificato in materiale indeterminato a 99 metri di altezza, con la camera interna marginata da tre nicchie del quale, nei periodi massimo invaso, affiora appena la parte superiore dalle acque, mentre nei periodi secca affiora l’intera penisola, nella quale e è presente anche una tomba ipogeica, ed il nuraghe è raggiungibile da terra.

Un poco più ad ovest si trovano i resti del nuraghe Sa Pigalvedda, un nuraghe monotorre parzialmente sommerso, edificato in materiale indeterminato a 101 metri di altezza, con la camera interna marginata da due nicchie, che era stato scavato d’urgenza negli anni cinquanta del Novecento, prima della realizzazione della diga del Cuga, dal quale, nei periodi massimo invaso, risulta interamente sommerso.

La chiesa romanica di San Leonardo al Cuga

Passato, con la SS131bis di Carlo Felice, il lago del Cuga, a circa quattro chilometri e mezzo da dove la avevamo imboccata, prendiamo la prima strada sulla destra, che fiancheggia l’estremo orientale del lago e si porta a sud di esso.

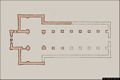

Dopo un chilometro e duecento metri, sul suo margine orientale, è stata ricostruita la chiesa romanica di San Leonardo al Cuga che, in seguito alla realizzazione della diga del Cuga e alla conseguente creazione del bacino artificiale, per non distruggerla dato che sarebbe stata sommersa dalle acque, è stata smantellata e ricostruita più a monte, in territorio di Ittiri da cui dista circa otto chilometri. La chiesa, che è dedicata a San Leonardo di Noblac e viene localmente chiamata Santu Nenardu ’e sa 'Iddazza, risale probabilmente alla seconda metà del dodicesimo secolo, ed è stata l’ultima costruzione monastica medievale. Forse faceva parte del villaggio medievale scomparso di Cunucla o Thuca o Cuqua, ricordato nel Condaghe di San Pietro di Silki, annessa ad un monastero scomparso, del quale non si hanno notizie storiche. Bernardo Simon, barone di Ittiri e di Uri, nel 1538, fece restaurare la chiesa ed il monastero, come appare da una lapide marmorea che si trovava nella chiesa della Santa Croce, poi nel cortile della chiesa di San Pietro in Vincoli di Ittiri, prima di essere trasferita nella chiesa di San Leonardo a Villanova Monteleone. Prima di essere trasferita, la chiesa e il suo monastero non erano altro che una rovina, un rudere. Del monastero non c’era traccia alcuna, tanto che per qualche studioso passò completamente inosservato.

Dopo un chilometro e duecento metri, sul suo margine orientale, è stata ricostruita la chiesa romanica di San Leonardo al Cuga che, in seguito alla realizzazione della diga del Cuga e alla conseguente creazione del bacino artificiale, per non distruggerla dato che sarebbe stata sommersa dalle acque, è stata smantellata e ricostruita più a monte, in territorio di Ittiri da cui dista circa otto chilometri. La chiesa, che è dedicata a San Leonardo di Noblac e viene localmente chiamata Santu Nenardu ’e sa 'Iddazza, risale probabilmente alla seconda metà del dodicesimo secolo, ed è stata l’ultima costruzione monastica medievale. Forse faceva parte del villaggio medievale scomparso di Cunucla o Thuca o Cuqua, ricordato nel Condaghe di San Pietro di Silki, annessa ad un monastero scomparso, del quale non si hanno notizie storiche. Bernardo Simon, barone di Ittiri e di Uri, nel 1538, fece restaurare la chiesa ed il monastero, come appare da una lapide marmorea che si trovava nella chiesa della Santa Croce, poi nel cortile della chiesa di San Pietro in Vincoli di Ittiri, prima di essere trasferita nella chiesa di San Leonardo a Villanova Monteleone. Prima di essere trasferita, la chiesa e il suo monastero non erano altro che una rovina, un rudere. Del monastero non c’era traccia alcuna, tanto che per qualche studioso passò completamente inosservato.

La chiesa ricostruita, ha pianta longitudinale, misura dodici metri e mezzo di lunghezza e quattro e mezzo di larghezza, ha un abside semicircolare e la copertura sostenuta da capriate di legno. È stata costruita in pietra da taglio bianca calcarea, ha la facciata rivolta a ponente. Le fiancate sono decorate con dieci grandi archetti sostenuti a due a due, da lunghe e appiattite lesene che s’innalzano da una bassa zoccolatura, mostrando così un gusto per la linea e per i paramenti tersi e, quindi, una tendenza a risolvere in superficie il senso della forma, propri dell’insegnamento del San Gavino di Porto Torres. Il prospetto poi, diviso in tre specchi da due lesene, quello centrale concluso da una coppia d’arcatelle e quelli laterali da un’arcata cieca. L’interno è scarsamente illuminato da due coppie di monofore che si aprono sui fianchi e, forse, da una monofora dell’abside eliminata nel restauro.

La prossima tappa del nostro viaggio