Un sito di oltre 480 pagine che descrive tutta l’Isola e che pur non vendendo nulla riceve fino a oltre un migliaio di visitatori ogni giorno

I dintorni della Città di Sorso con la sua costiera, da Marina di Sorso a Platamona, le sue frazioni ed i suoi siti archeologici

In questa tappa del nostro viaggio, dopo aver visto il centro abitato della Città di Sorso, ci recheremo a visitare i dintorni di Sorso con la sua costiera, da Marina di Sorso a Platamona, le sue frazioni ed i suoi siti archeologici.

Visita dei dintorni della Città di Sorso

Vedremo nella prossima tappa che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto, partendo dalla costiera di Sorso per vedere poi le sue frazioni ed i suoi siti archeologici. Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Sorso, sono stati portati alla luce i resti dell’insediamento protostorico di Casa Trinchero, con il suo tempio a pozzo; del santuario protostorico di Serra Niedda, con il suo tempio a pozzo; dei Nuraghi complessi di Bacchileddi, e la Farrosa; dei Nuraghi semplici di Biancu, Corona Ruia, Monte Cau, Monte Cau II, Monte Coivo, Silvosu; dei Nuraghi di Campi Silis, e di Tres Montes, tutti non classificati in quanto di tipologia indefinita; ed anche dei Nuraghi Oliedu, Pedrugnanu, dei quali non rimangono tracce essendo scomparsi.

Lungo il litorale in viaggio verso Sorso

Nella tappa in cui abbiamo visitato Castelsardo, eravamo arrivati a scendere lungo la sua costa occidentale, fino alla frazione Punta Tramontana, e da questra partiamo per visitare la costiera di Sorso.

La Cantina Tenuta Asinara con tre vini inseriti nella guida 5StarWines di Vinitaly

Dalla frazione di Castelsardo denominata Punta Tramontana, continuiamo a discendere la costa con la SS200 dell’Anglona. Dal chilometro 22.4 dove si trova la deviazione sulla destra che porta alla spiaggia del Promontorio di Punta Tramontana, percorsi circa altri ottocento metri, seguendo il cartello segnaletico prendiamo la deviazione sulla sinistra in una strada bianca chiamata via Giacomo Tachis, la seguiamo per circa un chilometro e raggiungiamo la Cantina della Tenuta Asinara.

La Tenuta Asinara è un’azienda agricola a conduzione familiare, nata nel 2008 da una scelta di vita della famiglia Sassu. La sfida imprenditoriale dei componenti della famiglia fin dall’inizio è stata quella di dar nuovo lustro al territorio della Romangia, sul Golfo dell’Asinara, il cui il vino è di casa da sempre. Il nome dell’azienda non prende ispirazione soltando dal golfo vicino, ma anche dalla presenza di asinelli bianchi che hanno molto in comune con la produzione di buon vino, in quando anche questa necessita tenacia e ostinazione, note caratteriali che contraddinstinguono gli asinelli. Così, Indolente, tipico degli asinelli, è il nome di un paio di etichette, l’Indolente Rosso, un Cannonau, e l’Indolente Bianco, il Vermentino; mentre Herculis, un taglio Bordolese, oltre ad essere uno dei vini migliori dell’azienda, è anche l’antico nome dell’isola dell’Asinara. Altri vini sono il Birbante, uno spumante prodotto con grappoli del diradamento tardivo; e l’ultimo nato è l’Hassan, un taglio Bordolese che affina quattordici mesi in barrique, il quale deve il nome al terzo Re di algeri, Hassan il Bello; ed appassito in cantina per cinque mesi prima della vinificazione, produce l’Hassan Passito, che riposa in barrique tre anni prima di vedere la luce. Il vino Isola Dei Nuraghi Igt Rosso Herculis, il vino Isola dei Nuraghi Igt Rosso Hassan 2017, ed il vino Vermentino di Sardegna Doc Cayenna Submariner 2020, della Cantina Tenuta Asinara di Sorso, sono stati inseriti nella 5StarWines del 2023 di Vinitaly. |

Le frazioni Tonnara e Marritza

Dalla deviazione per la Tenuta Asinata, continuiamo a discendere la costa con la SS200 dell’Anglona, e, dopo aver percorso circa un chilometro e seicento metri, arriviamo alla piccola frazione Sorso denominata Tonnara (altezza metri 7, distanza 8.1 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 35), che si affaccia sul mare.

Percorsi altri due chilometri, sempre sulla SS200 dell’Anglona discendendo lungo la costiera, raggiungiamo la frazione Marritza (altezza metri 11, distanza 6.4 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 31), anch’essa affacciata sul mare, che si trova alla destra della strada statale.

La biforcazione tra la SS200 dell’Anglona che porta verso l’abitato di Sorso e la SP81 che segue la costa verso Porto Torres

Qui, all’altezza del cartello segnaletico che indica il chilometro 18 della SS200 dell’Anglona, si arriva a un bivio, al quale, sulla sinistra, prosegue la SS200 dell’Anglona che porta verso l’abitato di Sorso, mentre sulla destra si sviluppa la SP81, che segue la costiera in direzione di Porto Torres.

La frazione Eden Beach

Al bivio in località Maritza, invece di seguire la SS200 dell’Anglona verso l’interno, proseguiamo sulla destra prendendo la SP81 verso Porto Torres, che ci porta lungo una bella costiera con belle formazioni rocciose corrose dal mare e dal vento e qualche piccola spiaggetta.

Percorsi circa due chilometri, troviamo le deviazione sulla destra che, in ottocento metri, ci porta all’interno dell’abitato della importante frazione chiamata Eden Beach (altezza metri 12, distanza 5 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 87), nella quale si trovano numerose strutture turistiche affacciate sulla costa o non molto distanti da essa. Qui inizia la costiera di Marina di Sorso un lungo tratto di costa caratterizzato da spiagge sabbiose, raggiungibili dalle numerose discese a mare, chiamate pettini, che permettono, dalla strada principale, di raggiungere i parcheggi, alle spalle dell’arenile. Le discese a mare sono segnalate e numerate, a partire, da ovest, ossia dalla rotonda di Platamona, dove parte il primo pettine, fino a subito prima della spiaggia di Eden Beach, dove si trova il nono pettine che conduce alla foce del fiume Silis. Al lato destro della strada, i pettini portano verso il mare, mentre alla sinistra della strada si sviluppa un’ampia e bella pineta.

Raggiungiamo quindi la costiera di Marina di Sorso con le sue spiagge

Subito all’uscita dall’Eden Beach si trova il pettine numero nove, che porta alla foce del fiume Silis. Le altre discese a mare portano alle diverse altre spiagge della costiera di Marina di Sorso. Percorsi da Eden Beach circa un chilometro e duecento metri, troviamo la discesa a mare numero otto, al centro del Cantiere Forestale di Marina di Sorso.

Da qui, percorso un chilometro e ottocento metri, arriviamo a un incrocio, al quale, prendendo a destra, imbocchiamo la discesa a mare numero sette, ossia il settimo pettine, che ci porta al grande parcheggio dal quale si può accedere alla grande spiaggia della Marina. All’incrocio che ci ha portato a Marina di Sorso, proseguendo dritti continuiamo sulla SP81, mentre parte, verso sinistra, la SP130 che si dirige verso l’interno, e che, in poco più di quattro chilometri, porta fino all’abitato di Sorso, che abbiamo già visitato.

Dal settimo pettine, percorsi circa seicento metri troviamo la discesa a mare numero sei, e, dopo ottocento metri, la discesa numero cinque. Dopo altri ottocento metri, si trova la discesa a mare numero quattro, che ci porta alla cosiddetta Bau Bau Beach. La spiaggia di circa centocinquanta metri quadri Petà friendly, dove da alcuni anni cittadini e turisti possono portare gli amici a quattro zampe per trascorrere insieme le vacanze al mare, spiaggia nella quale è possibile accedere con ingresso libero, con i propri cani, che potranno tranquillamente godersi la spiaggia e il mare.

Dal settimo pettine, percorsi circa seicento metri troviamo la discesa a mare numero sei, e, dopo ottocento metri, la discesa numero cinque. Dopo altri ottocento metri, si trova la discesa a mare numero quattro, che ci porta alla cosiddetta Bau Bau Beach. La spiaggia di circa centocinquanta metri quadri Petà friendly, dove da alcuni anni cittadini e turisti possono portare gli amici a quattro zampe per trascorrere insieme le vacanze al mare, spiaggia nella quale è possibile accedere con ingresso libero, con i propri cani, che potranno tranquillamente godersi la spiaggia e il mare.

Percorso un altro chilometro e cento metri, si trova il terzo pettine, dal quale è possibile raggiungere sulla destra l’Hotel Del Golfo, mentre sulla sinistra si trova un grande Centro Commerciale. Passato, sempre sulla destra, il Villaggio Grigio Riviera di Sorso, percorso un chilometro si arriva alla discesa a mare numero due, alla sinistra della strada inizia a svilupparsi il grande stagno di Platamona.

Passato il Villaggio Residence Casamare ed il Villaggio dei Pini, percorso un chilometro si trova il secondo accesso alla prima discesa a mare, della quale, dopo un chilometro e seicento metri, si trova il primo accesso, e, tra i due accessi, si sviluppa la lunga spiaggia di Platamona.

La frazione turistica denominata Platamona con lo stagno di Platamona o di Casaniu

La strada provinciale SP81, quindi, proseguendo attraverso la pineta, ci porta, dopo circa poco quasi dodici chilometri dalla frazione Eden Beach, alla deviazione sulla destra per la frazione turistica di Sorso denominata Platamona (altezza metri 7, distanza 9 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 23). Il nome in sassarese è Pratamona, e si ritiene derivi dal greco Platamon-onos, ovvero superficie piana, spiaggia piana e larga. Anche qui, dietro la strada, si trova un’ampia pineta.

Alle spalle della frazione Platamona, al di là della strada costiera, si trova l’ampio stagno di Platamona, che costituisce un ambiente umido di grande rilevanza naturalistica. Lo stagno di Platamona o di Casaniu è un sistema stagnale che si sviluppa prevalentemente in senso longitudinale, parallelamente alla costa e alla SP81 che collega Marina di Sorso a Porto Torres. Ha una superficie di 95 ettari, è affiancato da una fascia dunosa ed è circondato da una grande pineta. Legato all’emersione di una freccia litorale, si è evoluto nelle condizioni di stagno a seguito di opere di ingegneria eseguite negli anni ’60 del Novecento, che hanno detreminato l’occlusione dei tre canali che consentivano la comunicazione dello stagno con il mare, insieme ad altri interventi in campo edilizio, agricolo e forestale che hanno determinato una generale situazione di degrado ambientale. Nello stagno si trova un importante sistema di dune mobili, con fitti canneti che tendono a impaludare il bacino, caratterizzato da un basso grado di salinità dovuto alla mancanza di una comunicazione diretta con il mare.

Lo stagno di Platamona possiede peculiarità floristiche e vegetazionali di notevole valore, tra le quali va citato il ginepreto di Platamona. L’area viene, infatti, considerata dal 1971, dal Gruppo Conservazione della Natura, di Rilevante interesse vegetazionale meritevole di conservazione in Italia. È, inoltre, considerata un’importante area di sosta e nidificazione di avifauna acquatica di interesse comunitario, ed è stato dichiarato Riserva Naturale della Sardegna.

La spiaggia di Platamona Lido

Per recarci a visitare il borgo di Platamona Lido, subito dopo essere arrivati al primo accesso che porta alla lunga spiaggia di Platamona, troviamo sulla strada un semaforo, con l’indicazione sulla destra per Platamona Lido, mentre dritta prosegue verso Porto Torres e Stintino, e, verso sinistra, in direzione di Sassari e Cagliari. Prendiamo la deviazione sulla destra che ci fa arrivare alla spiaggia di Platamona Lido, che è la tradizionale spiaggia frequentata dai Sassaresi, dato che è la spiaggia geograficamente più vicina alla città, dalla quale dista circa appena una decina di chilometri, ed è raggiungibile anche direttamente dal capoluogo, percorrendo la SP60 detta anche la strada di Buddi Buddi.

Per recarci a visitare il borgo di Platamona Lido, subito dopo essere arrivati al primo accesso che porta alla lunga spiaggia di Platamona, troviamo sulla strada un semaforo, con l’indicazione sulla destra per Platamona Lido, mentre dritta prosegue verso Porto Torres e Stintino, e, verso sinistra, in direzione di Sassari e Cagliari. Prendiamo la deviazione sulla destra che ci fa arrivare alla spiaggia di Platamona Lido, che è la tradizionale spiaggia frequentata dai Sassaresi, dato che è la spiaggia geograficamente più vicina alla città, dalla quale dista circa appena una decina di chilometri, ed è raggiungibile anche direttamente dal capoluogo, percorrendo la SP60 detta anche la strada di Buddi Buddi.

La spiaggia di Platamona Lido è dominata nella parte occidentale dalla torre aragonese di Abbacurrente, e possiede anche alcuni stabilimenti balneari attrezzati, con la disponibilità di bar, alberghi, ristoranti, negozi e servizi vari. Si tratta di una spiaggia lunga e sabbiosa, con la sabbia dorata scura, con ciottoli medi e piccoli, policromi, che si affaccia su un mare verde, profondo. È ricca di dune sulle quali fioriscono gigli selvatici, e si sviluppa ai lati della rotonda con parcheggio, dividendo il mare dall’omonimo stagno retrostante. Circondata da una bella pineta e ben attrezzata come strutture turistiche, è la spiaggia preferita dai sassaresi dal momento che è facilmente raggiungibile dalla città. |

Nell’ottobre 2014, a due passi dalla città, lungo la frequentatissima spiaggia di Platamona, precisamente al quinto pettine, sono nate numerose Tartarughe marine del tipo Caretta Caretta. Il primo emozionante avvistamente di un esserino che si affacciava tra la sabbia per raggiungere il mare l’ha fatto un pescatore, che subito ha chiamato le guardie forestali che si sono adoperate per cinturare la zona e lasciare che la natura portasse a termine la sua opera. A loro, alle guardie forestali, si sono aggiunti i veterinari che hanno presidiato la spiaggia per tutta la notte. Le tartarughine in gran numero hanno guadagnato il mare e adesso a Platamona c’è una nuova bella storia da raccontare.

Nell’ottobre 2014, a due passi dalla città, lungo la frequentatissima spiaggia di Platamona, precisamente al quinto pettine, sono nate numerose Tartarughe marine del tipo Caretta Caretta. Il primo emozionante avvistamente di un esserino che si affacciava tra la sabbia per raggiungere il mare l’ha fatto un pescatore, che subito ha chiamato le guardie forestali che si sono adoperate per cinturare la zona e lasciare che la natura portasse a termine la sua opera. A loro, alle guardie forestali, si sono aggiunti i veterinari che hanno presidiato la spiaggia per tutta la notte. Le tartarughine in gran numero hanno guadagnato il mare e adesso a Platamona c’è una nuova bella storia da raccontare.

Passata la Torre di Abbacurrente la strada costiera prosegue in direzione di Porto Torres

Proseguendo sulla strada costiera, a poco più di un chilometro dall’accesso a Platamona Lido, incontriamo, sulla destra della strada, un promontorio sul quale si trova la Torre di Abbacurrente una delle torri di avvistamento spagnole che punteggiano le coste della Sardegna. Edificata a un metro sul mare, sulla riva ad ovest della spiaggia di Platamona, risale probabilmente al 1577. Composta da materiale calcareo, ha una volta a cupola con nervature. Purtroppo, oggi la torre si trova in pessimo stato di conservazione. Nelle calette di sinistra, dopo la torre in direzione Platamona, si ha qualche presenza naturista.

La strada costiera prosegue, quindi, verso Porto Torres. In quest’ultimo tratto di strada, prima di raggiungere Porto Torres, a due chilometri e duecento metri dalla Torre di Abbacurrente, vediamo sulla destra la Piccola Chiesa di Balai lontano, poi troviamo un bivio che verso sinistra porta in centro mentre sulla destra ci fa proseguire lungo la costa dove, dopo un paio di chilometri, troviamo la piccola Chiesa e la bellissima spiaggia di Balai. La descriveremo in una prossima tappa, quando parleremo appunto delle spiagge di Porto Torres.

Dalla costiera ci dirigiamo verso la Città di Sorso

Presa la SS200 dell’Anglona, a circa quattro chilometri e quattrocento metri dall’ultima frazione Castelsardo che è la frazione Punta Tramontana, raggiungiamo la frazione Sorso denominata Marritza, dove, all’altezza del cartello segnaletico che indica il chilometro 18 della SS200 dell’Anglona, si arriva a un bivio, al quale, sulla destra, si sviluppa la SP81, che segue la costiera in direzione di Porto Torres, mentre sulla sinistra prosegue la SS200 dell’Anglona, che ci porta, in quasi sette chilometri e mezzo, all’interno dell’abitato di Sorso. Seguendo questa strada, dal Municipio di Castelsardo arriviamo a quello di Sorso percorrendo 23.5 chilometri.

Si può arrivare a Sorso anche più avanti, proseguendo sulla strada costiera SP81, fino a raggiungere Marina di Sorso, dove, in corrispondenza della discesa a mare numero sette, possiamo prendere verso l’interno la SP130, che ci porta, appunto, in meno di undici chilometri, all’interno dell’abitato di Sorso. Percorrendo la strada costiera, dal Municipio di Castelsardo arriviamo a quello di Sorso percorrendo 26.9 chilometri.

Visita dei dintorni della Città di Sorso

Vediamo ora che cosa si trova di più sigificativo nei dintorni dell’abitato che abbiamo appena descritto. Per quanto riguarda le principali ricerche archeologiche effettuate nei dintorni di Sorso, sono stati portati alla luce i resti del tempio nuragico a pozzo di Serra Niedda; del Nuraghe complesso la Farrosa; ed anche dei Nuraghi Bacchileddi, Cantaru a Pittu, Corona Ruia, Monte Cau, Monte Coivo, Pala Cannedda, tutti di tipologia indefinita.

A Predugnanu la Cappella dedicata alla Vergine del Noli me Tollere

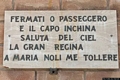

Dal centro di Sorso prendiamo la SP130, che ci porta alla Marina di Sorso. Percorso poco meno di un chilometro dal cartello segnaletico che ci ha indicato l’abitato, prendiamo una deviazione sulla destra, segnalata da un’Edicola della Vergine del Noli me tollere, la seguiamo per quasi cinquecento metri ed arriviamo in località Lu Padru. In questa località, a Predugnanu, si trova la Cappella dedicata alla Vergine del Noli me Tollere, che è stata costruita in ricordo della sosta effettuata il 26 maggio 1208, quando si portava la statua della Madonna del Noli me Tollere dalla spiaggia di Rena Bianca, all’altezza del primo pettine, fino alla parrocchia di Sorso. Infatti, durante la processione che portava il simulacro dalla spiaggia alla parrocchia, si tenne una sosta in località Preddugnanu, e la statua, posta a terra per permettere ai portatori di riposarsi, lasciò un’impronta impressa su un masso. Da quel momento il luogo viene definito sacro, e nel 1908 i Frati erigono una stele per segnalarne la Santità, finche nel 1949, la Società degli Agricoltori, in segno di ringraziamento alla Madonna per gli scampati pericoli della guerra, realizzano la cappella, inglobando all’interno il masso che reca l’impronta. La cappelletta, rinnovata recentemente, è una costruzione in mattoncini, con accesso frontale e profilo a capanna. Sulla facciata sono affisse due lastre marmoree, una che ricorda la sua realizzazione e l’altra nella quale si legge Fermati o passeggero e il capo china, saluta nel ciel la gran regina. La nicchia della parete di fondo, ospita la copia dell’immagine originale, che da oltre 800 anni, è custodita e venerata nel suo Santuario a Sorso.

Dal centro di Sorso prendiamo la SP130, che ci porta alla Marina di Sorso. Percorso poco meno di un chilometro dal cartello segnaletico che ci ha indicato l’abitato, prendiamo una deviazione sulla destra, segnalata da un’Edicola della Vergine del Noli me tollere, la seguiamo per quasi cinquecento metri ed arriviamo in località Lu Padru. In questa località, a Predugnanu, si trova la Cappella dedicata alla Vergine del Noli me Tollere, che è stata costruita in ricordo della sosta effettuata il 26 maggio 1208, quando si portava la statua della Madonna del Noli me Tollere dalla spiaggia di Rena Bianca, all’altezza del primo pettine, fino alla parrocchia di Sorso. Infatti, durante la processione che portava il simulacro dalla spiaggia alla parrocchia, si tenne una sosta in località Preddugnanu, e la statua, posta a terra per permettere ai portatori di riposarsi, lasciò un’impronta impressa su un masso. Da quel momento il luogo viene definito sacro, e nel 1908 i Frati erigono una stele per segnalarne la Santità, finche nel 1949, la Società degli Agricoltori, in segno di ringraziamento alla Madonna per gli scampati pericoli della guerra, realizzano la cappella, inglobando all’interno il masso che reca l’impronta. La cappelletta, rinnovata recentemente, è una costruzione in mattoncini, con accesso frontale e profilo a capanna. Sulla facciata sono affisse due lastre marmoree, una che ricorda la sua realizzazione e l’altra nella quale si legge Fermati o passeggero e il capo china, saluta nel ciel la gran regina. La nicchia della parete di fondo, ospita la copia dell’immagine originale, che da oltre 800 anni, è custodita e venerata nel suo Santuario a Sorso.

Ogni anno, la Cappella è protagonista degli eventi di apertura e chiusura del Mese Mariano a Sorso. Il primo maggio si tiene la Fiaccolata del primo maggio, mentre alla fine dello stesso mese si celebra la Processione del Noli me tollere, che esce da Sorso seguendo la via Tirso, ed arriva fino alla Cappella di Preddugnanu, per poi procedere verso il mare. Il pellegrinaggio vede tantissima gente seguire la statua della Madonna, portata a mano da alcuni religiosi del paese. La processione è seguita dalla messa dell’ultima alba del mese di celebrazioni dedicate alla Beata Vergine Noli Me Tollere, di grande richiamo per i cittadini sorsensi e i pellegrini legati al culto mariano. Qui, in località Rena Bianca, all’altezza del primo pettine, oggi si trova una scultura che rappresenta la Madonna del Noli me tollere, con lo sguardo rivolto verso la città.

Ogni anno, la Cappella è protagonista degli eventi di apertura e chiusura del Mese Mariano a Sorso. Il primo maggio si tiene la Fiaccolata del primo maggio, mentre alla fine dello stesso mese si celebra la Processione del Noli me tollere, che esce da Sorso seguendo la via Tirso, ed arriva fino alla Cappella di Preddugnanu, per poi procedere verso il mare. Il pellegrinaggio vede tantissima gente seguire la statua della Madonna, portata a mano da alcuni religiosi del paese. La processione è seguita dalla messa dell’ultima alba del mese di celebrazioni dedicate alla Beata Vergine Noli Me Tollere, di grande richiamo per i cittadini sorsensi e i pellegrini legati al culto mariano. Qui, in località Rena Bianca, all’altezza del primo pettine, oggi si trova una scultura che rappresenta la Madonna del Noli me tollere, con lo sguardo rivolto verso la città.

La frazione Arboriamar con il camping villaggio Li Nibari

Dal centro di Sorso riprendiamo la SP130 in direzione di Marina di Sorso, e la seguiamo per altri quattrocento metri, fino al suo incrocio con la SP48. Prendiamo questa strada verso sinistra e la seguiamo per poco più di un chilometro, poi svoltiamo a destra e, dopo poco meno di un chilometro e mezzo, raggiungiamo la frazione Arboriamar (altezza metri 18, distanza 3.6 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 37), una piccola frazione Sorso nella quale sono presenti diverse possibilità di alloggio.

La frazione di trova non lontana dal mare, dove proseguendo lungo la strada che ci portati ad essa raggiungiamo il camping villaggio Li Nibari, che si trova a circa un chilometro dal settimo pettine, che ospita numerosi bungalow sul mare con tutti i comfort immersi nella pineta, oltre trecento piazzole per camper, caravan e tende completamente ombreggiate, una spiaggia privata con sabbia fine, ingresso gratuito in piscina, ristorante, una pizzeria, un supermercato ben fornito, un parco giochi per i bambini, una spettacolare animazione. All’interno del villaggio sono presenti numerosi impianti sportivi, che comprendono un Campo sportivo polivalente con fondo in materiali cementizi, un Campo da calcetto ossia da calcio a cinque con fondo in erba sintetica, ed un’Area per la ginnastica con fondo in materiali sintetici vari, tutti senza tribune per gli spettatori.

La frazione Serralonga

Ritornati sulla SP48, la seguiamo ancora per due chilometri, poi prendiamo la deviazione sulla destra in direzione della Strada vicinale per Serralonga e Pinu, che ci porta in direzione nord ovest. La seguiamo per circa seicentocinquanta metri, poi svoltiamo a sinistra, e, dopo trecentocinquanta metri, raggiungiamo la frazione Serralonga (altezza metri 15, distanza 5 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 261), una frazione Sorso estremamente significativa per le numerose possibilità di alloggio.

La frazione San Michele

Dal centro di Sorso, in piazza Marginesu, prendiamo verso ovest il viale Salvatore Cottoni, dopo duecento metri prendiamo a destra la via Porto Torres, che, in duecento metri, arriva a una rotonda, dalla quale possiamo prendere la seconda uscita che, uscendo dall’abitato, assume il nome di SP25. Proseguimo su questa strada provinciale, e, dopo circa due chilometri e mezzo, troviamo un bivio. La SP25 prosegue verso destra, mentre noi prendiamo a sinistra la strada che si dirige verso la SP60. In poco meno di altri due chilometri e mezzo, arriviamo in località Buddi Buddi alla frazione San Michele (altezza metri 87, distanza 4.7 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 108), una importante frazione Sorso per la presenza in essa della Chiesa di San Michele di Plaiano o Plaianu.

L’antica Chiesa di San Michele di Plaiano

Vicino alla frazione si trova l’antica Chiesa di San Michele di Plaiano, in sassarese Santu Miali de li Plani dal cognome del latifondista latino Plarianus, che oggi dipende dalla parrocchia di Nostra Signora del latte Dolce di Sassari. L’impianto risale al 1082, quando Mariano I de Lacon-Gunale, giudice di Torres, la dona all’Opera di Santa Maria di Pisa. A questa prima fase edilizia appartengono le murature del fianco nord con monofore gradonate e archetti pensili, fino all’ultima lesena verso destra. Nel 1115 l’Opera di Santa Maria di Pisa affida la Chiesa ai monaci camaldolesi di San Zeno, che la eleggono ad abbazia e la ampliano verso ovest. Alla seconda fase edilizia risalgono il tratto di fianco nord con monofora ogivale e la ricostruzione della facciata. Successivamente si ha il passaggio della sua gestione ai monaci benedettini vallombrosani nel 1127, ed infine l’abbazia viene incorporata nella Mensa arcivescovile di Torres. Costruita in conci di calcare e interpolazioni in cotto, presenta diverse fasi edilizie.

Vicino alla frazione si trova l’antica Chiesa di San Michele di Plaiano, in sassarese Santu Miali de li Plani dal cognome del latifondista latino Plarianus, che oggi dipende dalla parrocchia di Nostra Signora del latte Dolce di Sassari. L’impianto risale al 1082, quando Mariano I de Lacon-Gunale, giudice di Torres, la dona all’Opera di Santa Maria di Pisa. A questa prima fase edilizia appartengono le murature del fianco nord con monofore gradonate e archetti pensili, fino all’ultima lesena verso destra. Nel 1115 l’Opera di Santa Maria di Pisa affida la Chiesa ai monaci camaldolesi di San Zeno, che la eleggono ad abbazia e la ampliano verso ovest. Alla seconda fase edilizia risalgono il tratto di fianco nord con monofora ogivale e la ricostruzione della facciata. Successivamente si ha il passaggio della sua gestione ai monaci benedettini vallombrosani nel 1127, ed infine l’abbazia viene incorporata nella Mensa arcivescovile di Torres. Costruita in conci di calcare e interpolazioni in cotto, presenta diverse fasi edilizie.

La facciata è su un unico ordine, divisa dal timpano mediante una cornice. Al centro delle tre arcate cieche si apre il portale architravato, con arco di scarico. Nel timpano si dispone una falsa loggia, con una bifora in asse col portale. Nel paramento murario si inseriscono formelle decorate con motivi geometrici, destinati a esser completati con tasselli a intarsio.

L’interno, a pianta mononavata coperta in legno, la catterizzano come una delle più antiche costruzioni romaniche in area sassarese. L’abside è stata demolita e al fianco sud è stato addossato un corpo di fabbrica posteriore. Pertanto all’esterno sono visibili solo il fianco nord e la facciata.

La Chiesa sorge in un luogo appartato e mantiene intatto il fianco sinistro romanico, mentre il resto della Chiesa è andato incontro a demolizioni o a restauri troppo pesanti, che ne hanno cancellato o alterato la fisionomia originaria.

La frazione Terrada

Dalla frazione San Michele prendiamo, verso sud, la SP60 ed, in circa cinque chilometri e mezzo, arriviamo a una rotonda, che ci porta a raggiungere la frazione Terrada (altezza metri 89, distanza 4.7 chilometri, non è attualmente disponibile il numero di abitanti), che si sviluppa ai due lati della strada provinciale.

La Chiesa campestre di San Pasquale Babylon

Proseguiamo verso sud con la SP60 per circa un chilometro, poi prendiamo una deviazione a sinistra sulla Strada vicinale Crabulazzi, che seguiamo per poco più di un chilometro e mezzo, svoltiamo di nuovo a sinistra sulla Strada vicinale Ponte Brandinu Funtana Niedda, e, dopo ancora circa un chilometro e mezzo, troviamo, sulla destra, un cancello che ci immette, verso sud est, sulla Strada vicinale San Pasquale.

Questa strada, in seicento metri, ci porta alla Chiesa campestre di San Pasquale Baylon conosciuta anche come San Pasquale di Malafede in quanto si trova nell’omonima località, posta presso il confine tra i comuni di Sassari e Sorso, che ricade in quest'ultimo per poche decine di metri, ma tradizionalmente conta come appartenente a Sassari, di cui è considerata Chiesa campestre. Dall’Archivio Storico Pittorico di Enrico Costa, sappiamo che la chiesetta, che è sempre stata di proprietà privata, viene costruita nel 1780 da un certo Michele Dais, indicato anche come Michele Dessì, e per circa un secolo ha ospitato la campana che era appartenuta alla Chiesa urbana sassarese della Nostra Signora della Misericordia, finita poi in un fondo privato e della quale non si hanno notizie. L’edificio, restaurato di recente, è inglobato all’interno di una piccola masseria quadrilatera, un’azienda agricola circondata da uliveti, dotata di abitazione, magazzini e cortile centrale provvisto di pozzo per l’acqua. Nella pavimentazione di questo piazzale è infissa una marmetta a base quadrata e parte superiore semicircolare, nella quale si legge il simbolo IHS, e la presenza di questo simbolo ha lasciato supporre che l’edificio fosse appartenuto all’Ordine gesuitico, ma ciò sembra da escludere, perché il Santo titolare della piccola Chiesa, Pasquale Baylon, era un frate francescano e la Compagnia di Gesù fosse stata soppressa già dal 1773. La facciata della Chiesa si apre all’esterno del complesso, in direzione nord, ha la parete intonacata e dipinta in celestino, mentre le paraste, gli stipiti del portale e l’oculo, sono in pietra a vista. Anticamente, ai lati dell’ingresso erano collocate due panche in pietra e dopo la loro rimozione, sono stati posati due proiettili sferici litici per catapulta. L’oculo a rene presenta tra i due risvolti, una decorazione a forma di coccarda. mentre poco più sopra, alla base del campaniletto a vela, si trova un fastigio spezzato, con al centro un volto in pietra, purtroppo parecchio degradato.

All’interno la piccola aula in origine era forse voltata a botte nella porzione presbiteriale, ma oggi è coperta da un tavolato a capanna, di restauro. L’altare a muro è lievemente rialzato grazie a due bassi gradini, i cui contorni sono formati da lastre di pietra, ed all’altezza del livello superiore dell’altare, si apre la nicchia nella quale trova posto la moderna statua del titolare, mentre l’antico simulacro, privo di mani ed in attesa di restauro, è attualmente riposto su un tavolino. Tra gli scarni arredi, merita una nota l’acquasantiera con decorazione e murata alla parete.

Essendo la Chiesa di proprietà privata, i coniugi che vi abitano la aprono in rare occasioni, e per la Festa di San Pasquale Baylon, che si svolge il 17 maggio con una celebrazione serale e la cena a base di pecora in cappotto.

La Stazione ferroviaria di Funtana Niedda

Proseguendo sulla Strada vicinale Ponte Brandinu Funtana Niedda per circa quattrocento metri dopo il cancello che ci ha fatti immettere sulla sulla Strada vicinale San Pasquale, troviamo alla destra della strada la Stazione ferroviaria di Funtana Niedda, in lingua sarda di Fontana Nera, che è posta in aperta campagna, in una zona ricca di oliveti, campi coltivati e giardini intersecata da strette strade prevalentemente di interesse rurale. Si tratta di una stazione della linea da Sassari a Sorso, dopo la stazione di Rodda Quadda e la successiva fermata di Crabulazzi, e prima della stazione terminale di Sorso. La fermata nasce alla fine degli anni venti del Novecento per iniziativa della Ferrovie Settentrionali Sarde, società che in quegli anni ha costruito la linea da Sassari a Sorso, inaugurata come lo scalo il 12 maggio 1930. Alle Ferrovie Settentrionali Sarde seguono le Strade Ferrate Sarde nel 1933, le Ferrovie della Sardegna nel 1989 e l’ARST nel 2010. Sempre in quest'epoca sono stati portati a termine interventi di ammodernamento delle strutture dell’impianto, con la realizzazione in particolare di una nuova banchina per l’accesso ai treni.

Proseguendo sulla Strada vicinale Ponte Brandinu Funtana Niedda per circa quattrocento metri dopo il cancello che ci ha fatti immettere sulla sulla Strada vicinale San Pasquale, troviamo alla destra della strada la Stazione ferroviaria di Funtana Niedda, in lingua sarda di Fontana Nera, che è posta in aperta campagna, in una zona ricca di oliveti, campi coltivati e giardini intersecata da strette strade prevalentemente di interesse rurale. Si tratta di una stazione della linea da Sassari a Sorso, dopo la stazione di Rodda Quadda e la successiva fermata di Crabulazzi, e prima della stazione terminale di Sorso. La fermata nasce alla fine degli anni venti del Novecento per iniziativa della Ferrovie Settentrionali Sarde, società che in quegli anni ha costruito la linea da Sassari a Sorso, inaugurata come lo scalo il 12 maggio 1930. Alle Ferrovie Settentrionali Sarde seguono le Strade Ferrate Sarde nel 1933, le Ferrovie della Sardegna nel 1989 e l’ARST nel 2010. Sempre in quest'epoca sono stati portati a termine interventi di ammodernamento delle strutture dell’impianto, con la realizzazione in particolare di una nuova banchina per l’accesso ai treni.

Raggiungiamo la frazione Taniga Malafede

Percorsi altri cinquecento metri, troviamo, alla destra della strada, la significativa frazione Taniga-Malafede (altezza metri 148, distanza 2.9 chilometri sul livello del mare, abitanti circa 49), una piccola frazione Sorso.

La piccola frazione Trunconi

Dal centro di Sorso, in piazza Marginesu, prendiamo verso ovest il viale Salvatore Cottoni, che esce dall’abitato verso sud con il nome di SP25. Lo seguiamo per novecento metri e, all’altezza del cartello segnaletico che indica l’uscita da Sorso, prendiamo a destra la Strada vicinale Badde Padru che passa sulla linea ferroviaria e prendiamo la strada quasi parallela, che seguiamo per un chilometro e trecento metri poi prendiamo un sentiero in salita sulla destra, che ci porta alla piccola frazione Sorso chiamata Trunconi (altezza metri 121, distanza 1.5 chilometri, non è attualmente disponibile il numero di abitanti).

Gli impianti sportiivi dell’Hotel ristorante Borgo degli Ulivi

Dal centro di Sorso, in piazza Marginesu, prendiamo verso ovest il viale Salvatore Cottoni, che esce dall’abitato verso sud con il nome di SP25. Lo seguiamo per novecento metri, passiamo il cartello segnaletico che indica l’uscita da Sorso, proseguiamo per cinquecento metri, poi prendiamo a sinistra la deviazione che, in circa duecento metri, ci porta, in località Cantarapittu, all’Hotel ristorante Borgo degli Ulivi. All’interno di questo complesso sono presenti diversi impianti sportivi, che comprendono un Campo sportivo polivalente; due Campi da calciotto, ossia da calcio a otto; un Campo da calcetto, ossia da calcio a cinque, tutti con fondo in erba sintetica. È presente anche una Piscina che costituisce la cornice magica che manca ai momenti di svago.

Dall’Hotel ristorante Borgo degli Ulivi ritorniamo sulla SP25 e la riprendiamo verso sud, dopo settecento metri svoltiamo a destra e percorsi trecento metri prendiamo a sinistra la Strada vicinale La Pidraia, poi a destra per un chilometro, a sinistra per cinquecento metri, ed ancora a sinistra per un altro chilometro arriviamo anche lungo questa strada alla significativa frazione Taniga-Malafede.

I principali siti storici ed archeologici

Visitiamo ora i principali siti archeologici raggiungibili dall’abitato di Sorso.

La Villa romana e Chiesa di Santa Filitica o Filidiga

Dalla frazione di Castelsardo denominata Punta Tramontana, continuiamo a discendere la costa con la SS200 dell’Anglona. Dal chilometro 22.4 dove si trova la deviazione sulla destra che porta alla spiaggia del Promontorio di Punta Tramontana, percorsi circa altri settecentocinquanta metri ossia una cinquantina di metri prima della deviazione per la la Cantina della Tenuta Asinara, prendiamo una deviazione sulla destra che ci porta verso il mare, la seguiamo verso destra, e, dopo duecento metri, arriviamo al parcheggio per la Villa romana e la Chiesa di Santa Filitica o di Santa Filidiga, che si trova sulla linea di costa, tra i fiumi Silis e Pedras de Fogu. Il nome del paese della zona, nota come Santa Filitica, fa riferimento alle Sante Martiri africane Felicita e Perpetua, il cui culto è poco attestato in Sardegna. Si tratta dei resti di una Chiesa paleocristiana costruita un un impianto termale romano. I resti facevano parte di una villa di epoca tardo imperiale, che rappresenterebbero la prima fase dell’impianto, e da un edificio cruciforme riutilizzato come luogo di culto cristiano, oltre che da due distinti abitati rustici di età vandalica e bizantina. Nella Villa Romana gli scavi hanno messo in luce una cisterna ed alcuni ambienti, tra cui un grande vano rettangolare con pavimento decorato a mosaico, collegato ad ambienti minori e ad una vasca di forma esagonale, probabilmente pertinenti ad un impianto termale.

Dopo un florido periodo di ampliamenti e completamento di strutture già esistenti tra cui l’edificio cruciforme, nel settimo secolo dopo Cristo l’area viene abbandonata per l’invasione di sabbie alluvionali, sulle quali però sorge subito un nuovo abitato, che si suppone sia stato frequentato regolarmente non solo per la presenza di strutture per riti funerari e pratiche civili, ma anche per il rinvenimento di una bolla in piombo, sorta di moneta con riferimenti al papa Nicolò I. Si tratta di un sito dalle molteplici vite, attualmente Santa Filitica rivela un’area archeologica frutto di scavi dal 1980, e che tra i tesori della prima fase ha per esempio restituito mosaici con figure di uccelli, pesci, frutta e una testa femminile, complementare a un’altra con figura barbuta simile al dio Bacco. La lunga esistenza dell’area continua poi a raccontarsi tramite oggetti con simboli cristiani, materiali ceramici, resti di defunti sepolti e altri reperti dell’ultima fase di vita del villaggio.

Dopo un florido periodo di ampliamenti e completamento di strutture già esistenti tra cui l’edificio cruciforme, nel settimo secolo dopo Cristo l’area viene abbandonata per l’invasione di sabbie alluvionali, sulle quali però sorge subito un nuovo abitato, che si suppone sia stato frequentato regolarmente non solo per la presenza di strutture per riti funerari e pratiche civili, ma anche per il rinvenimento di una bolla in piombo, sorta di moneta con riferimenti al papa Nicolò I. Si tratta di un sito dalle molteplici vite, attualmente Santa Filitica rivela un’area archeologica frutto di scavi dal 1980, e che tra i tesori della prima fase ha per esempio restituito mosaici con figure di uccelli, pesci, frutta e una testa femminile, complementare a un’altra con figura barbuta simile al dio Bacco. La lunga esistenza dell’area continua poi a raccontarsi tramite oggetti con simboli cristiani, materiali ceramici, resti di defunti sepolti e altri reperti dell’ultima fase di vita del villaggio.

L’insediamento medioevale di Geridu

Dal centro di Sorso, in piazza Marginesu, prendiamo verso ovest il viale Salvatore Cottoni, che esce dall’abitato verso sud con il nome di SP25. Lo seguiamo per novecento metri, passiamo il cartello segnaletico che indica l’uscita da Sorso, proseguiamo per un chilometro e seicento metri ed, alla sinistra della strada, si trova il sito di Geridu con il suo insediamento medioevale, nel quale gli scavi hanno riportato alla luce resti che vanno dal periodo dell’occupazione romana al successivo periodo medioevale. Non si conosce con esattezza la data di fondazione del villaggio di Geridu, ma comunque era già citato in alcune fonti all’inizio del dodicesimo secolo. Abbiamo notizia della sua esistenza dal Condaghe di San Pietro di Silki, che lo cita relativamente agli anni 1112 e 1129. Nel 1320 contava 1.250 abitanti, contro i 213 di Sorso, i 140 di Sennori, i 90 di Tàniga e i 37 di Gènnor e Urùspe; questi sei villaggi costituivano la Curatorìa di Romangia, la più popolosa dell’isola. Nel 1324 il Re Alfonso IV d’Aragona lo diede in feudo a Guglielmo Oulomàr, concessione poi revocata per le proteste di Sassari, e nel 1391, quando forse era già spopolato, Géridu è stato infeudato a Galceràndo de Santa Colòma, insieme a Tàniga e Sorso. Il villaggio, investito da un progressivo e continuo spopolamento, viene abbandonato definitivamente entro il 1427, allorché le sue terre vengono cedute a Sassari. Da allora è diventato una sorta di cava di materiale da costruzione, dato che gli stipiti, le tegole, le pietre, il legname dei tetti, sono stati recuperati e riutilizzati dagli abitanti delle zone circostanti. Fintanto che fu abitato, Géridu godette di condizioni economiche agiate, lo attestano i reperti ceramici di provenienza spagnola, africana, toscana e ligure, oltre a resti ossei e attrezzi agricoli che testimoniano un allevamento e una agricoltura fiorenti, così come il commercio. I ritrovamenti, tra cui vasellame e monete, sono presentati nel Museo Biddas di Sorso e descrivono questo centro come teatro di un’economia aperta e fiorente.

Dal centro di Sorso, in piazza Marginesu, prendiamo verso ovest il viale Salvatore Cottoni, che esce dall’abitato verso sud con il nome di SP25. Lo seguiamo per novecento metri, passiamo il cartello segnaletico che indica l’uscita da Sorso, proseguiamo per un chilometro e seicento metri ed, alla sinistra della strada, si trova il sito di Geridu con il suo insediamento medioevale, nel quale gli scavi hanno riportato alla luce resti che vanno dal periodo dell’occupazione romana al successivo periodo medioevale. Non si conosce con esattezza la data di fondazione del villaggio di Geridu, ma comunque era già citato in alcune fonti all’inizio del dodicesimo secolo. Abbiamo notizia della sua esistenza dal Condaghe di San Pietro di Silki, che lo cita relativamente agli anni 1112 e 1129. Nel 1320 contava 1.250 abitanti, contro i 213 di Sorso, i 140 di Sennori, i 90 di Tàniga e i 37 di Gènnor e Urùspe; questi sei villaggi costituivano la Curatorìa di Romangia, la più popolosa dell’isola. Nel 1324 il Re Alfonso IV d’Aragona lo diede in feudo a Guglielmo Oulomàr, concessione poi revocata per le proteste di Sassari, e nel 1391, quando forse era già spopolato, Géridu è stato infeudato a Galceràndo de Santa Colòma, insieme a Tàniga e Sorso. Il villaggio, investito da un progressivo e continuo spopolamento, viene abbandonato definitivamente entro il 1427, allorché le sue terre vengono cedute a Sassari. Da allora è diventato una sorta di cava di materiale da costruzione, dato che gli stipiti, le tegole, le pietre, il legname dei tetti, sono stati recuperati e riutilizzati dagli abitanti delle zone circostanti. Fintanto che fu abitato, Géridu godette di condizioni economiche agiate, lo attestano i reperti ceramici di provenienza spagnola, africana, toscana e ligure, oltre a resti ossei e attrezzi agricoli che testimoniano un allevamento e una agricoltura fiorenti, così come il commercio. I ritrovamenti, tra cui vasellame e monete, sono presentati nel Museo Biddas di Sorso e descrivono questo centro come teatro di un’economia aperta e fiorente.

Il sito era originariamente denominato Jelithon o Gelithon, e, dal quindicesimo secolo, si è pensato per molto tempo che questo fosse l’antico nome di Sorso, anche se la storicità di tale affermazione è stata più volte messa in discussione. In un Condaghe del diciassettesimo secolo, chiamato Condaghe de lo primeros moradores de ciudad de Sacer, veniva spiegata la rivalità tra Sorso e Sassari, che sarebbe sorta addirittura nel quinto secolo, e l’esistenza di un capostipite della popolazione di Sorso, chiamato Gelidon, al quale, oltre la fondazione del paese, veniva attribuita un’indole ribelle e folle, la stessa che, a detta di molti, ancora contraddistingue gli abitanti di Sorso.

Il villaggio, tornato alla luce grazie a indagini e scavi condotti a partire dagli anni Ottanta del Novecento dall’Università di Sassari, si estendeva per nove ettari circa, su un’area collinare abitata anche in età anteriori al Medioevo, ricca d’acqua, oliveti, vigne, orti, frutteti e pascoli. Era costituito da case spaziose, divise da viottoli, dall’antica Chiesa di Sant’Andrea con annesso cimitero, e da un grande edificio scoperto nel 1999, la cui destinazione non è stata ancora accertata. La Chiesa, che faceva parte del villaggio di Geridu in periodo medioevale, è stata in seguito abbattuta nel corso nel diciannovesimo secolo allo scopo di recuperare materiali da utilizzare per la costruzione della Chiesa parrocchiale di San Pantaleo a Sorso. Gli scavi archeologici più recenti, iniziati nel 1995, curati in particolare dal professor Marco Milanese, curatore e responsabile del Museo Biddas, si sono basati su un’area di scavo di oltre 700 metri quadrati, forse il più grande cantiere didattico universitario in Italia. Dai lavori sono emerse importanti indicazioni sulla topografia del villaggio, con l’identificazione di aree artigianali ancora da definire, e dei materiali impiegati per la costruzione degli edifici e degli arredi interni.

Il villaggio, tornato alla luce grazie a indagini e scavi condotti a partire dagli anni Ottanta del Novecento dall’Università di Sassari, si estendeva per nove ettari circa, su un’area collinare abitata anche in età anteriori al Medioevo, ricca d’acqua, oliveti, vigne, orti, frutteti e pascoli. Era costituito da case spaziose, divise da viottoli, dall’antica Chiesa di Sant’Andrea con annesso cimitero, e da un grande edificio scoperto nel 1999, la cui destinazione non è stata ancora accertata. La Chiesa, che faceva parte del villaggio di Geridu in periodo medioevale, è stata in seguito abbattuta nel corso nel diciannovesimo secolo allo scopo di recuperare materiali da utilizzare per la costruzione della Chiesa parrocchiale di San Pantaleo a Sorso. Gli scavi archeologici più recenti, iniziati nel 1995, curati in particolare dal professor Marco Milanese, curatore e responsabile del Museo Biddas, si sono basati su un’area di scavo di oltre 700 metri quadrati, forse il più grande cantiere didattico universitario in Italia. Dai lavori sono emerse importanti indicazioni sulla topografia del villaggio, con l’identificazione di aree artigianali ancora da definire, e dei materiali impiegati per la costruzione degli edifici e degli arredi interni.

La grotta di Sant’Andrea vicino all’insediamento di Geridu

All’altro lato della strada provinciale, ossia sulla sua destra, sopra una sommità collinare a breve distanza dai ruderi della Chiesa di Sant’Andrea, è visibile la grande Grotta di Sant’Andrea, che prende il suo nome appunto dalla Chiesa. Nel corso degli ultimi anni, questo antro naturale diventa molto suggestivo nel periodo natalizio, in quanto al suo interno viene allestito un presepe illuminato.

Il Santuario nuragico di Serra Niedda con il tempio nuragico a pozzo ed i diversi rinvenimenti dell’età del Bronzo

Da Sorso, sul retro della Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, prendiamo il corso Vittorio Emanuele, che esce dall’abitato in direzione nord est con il nome di SS200 dell’Anglona, e, subito dopo, sulla destra la quasi parallela via Siglienti, dove, al civico numero 1, si trova la Biblioteca Comunale. Percorso un chilometro e quattrocento metri, arriviamo a un bivio, dove la strada prinncipale prosegue verso destra, ma prendiamo la deviazione a sinistra, e la seguiamo per ottocento metri, che ci porta, sulla sinistra, ai resti del Santuario nuragico di Serra Niedda, scoperto del tutto casualmente nel 1985 durante i lavori di spietramento per l’impianto di una vigna. Le indagini archeologiche, effettuate dal 1985 al 1988, hanno permesso di individuare un importante complesso cultuale di epoca nuragica, che si compone di vari edifici purtroppo in pessimo stato di conservazione sia a causa dei continui lavori agricoli sia di manomissioni antiche.

Da Sorso, sul retro della Chiesa parrocchiale di San Pantaleo, prendiamo il corso Vittorio Emanuele, che esce dall’abitato in direzione nord est con il nome di SS200 dell’Anglona, e, subito dopo, sulla destra la quasi parallela via Siglienti, dove, al civico numero 1, si trova la Biblioteca Comunale. Percorso un chilometro e quattrocento metri, arriviamo a un bivio, dove la strada prinncipale prosegue verso destra, ma prendiamo la deviazione a sinistra, e la seguiamo per ottocento metri, che ci porta, sulla sinistra, ai resti del Santuario nuragico di Serra Niedda, scoperto del tutto casualmente nel 1985 durante i lavori di spietramento per l’impianto di una vigna. Le indagini archeologiche, effettuate dal 1985 al 1988, hanno permesso di individuare un importante complesso cultuale di epoca nuragica, che si compone di vari edifici purtroppo in pessimo stato di conservazione sia a causa dei continui lavori agricoli sia di manomissioni antiche.

All’interno del Santuario sono stati messi in luce un tempio a pozzo, una rotonda costruita con blocchi isodomi, una cisterna ed un monolite cilindrico interpretato come parte di un altare, forse base di uno dei numerosi modelli di Nuraghe rinvenuti. Il Tempio nuragico a pozzo è fornito di una camera circolare, munito di una rampa discendente formata da undici gradini, tutti costituiti da blocchi di calcare, eccetto gli ultimi tre che sono scavati direttamente nella roccia. Intorno al pozzo sacro si trova un edificio, realizzato con tecnica isodoma, ossia costituita da file di uguale altezza, costituite di grandi blocchi di pietra disposti in file orizzontali, con ogni fila sfalsata rispetto a quella su cui si appoggia, e diverse capanne, edificate in tempi successivi. All’interno del pozzo sacro sono stati rinvenuti resti di cani, capre e pecore, gettati più o meno interi nel pozzo, mentre un’altra parte non è direttamente attribuibile a questi anumali e sembra costituita da resti di pasto.

All’interno del Santuario sono stati messi in luce un tempio a pozzo, una rotonda costruita con blocchi isodomi, una cisterna ed un monolite cilindrico interpretato come parte di un altare, forse base di uno dei numerosi modelli di Nuraghe rinvenuti. Il Tempio nuragico a pozzo è fornito di una camera circolare, munito di una rampa discendente formata da undici gradini, tutti costituiti da blocchi di calcare, eccetto gli ultimi tre che sono scavati direttamente nella roccia. Intorno al pozzo sacro si trova un edificio, realizzato con tecnica isodoma, ossia costituita da file di uguale altezza, costituite di grandi blocchi di pietra disposti in file orizzontali, con ogni fila sfalsata rispetto a quella su cui si appoggia, e diverse capanne, edificate in tempi successivi. All’interno del pozzo sacro sono stati rinvenuti resti di cani, capre e pecore, gettati più o meno interi nel pozzo, mentre un’altra parte non è direttamente attribuibile a questi anumali e sembra costituita da resti di pasto.

Dal pozzo e dall’area esterna presso il monolite provengono le offerte consistenti in ceramiche, grani d’ambra, anelli, bracciali, fibule di bronzo delle quali una ad arco di violino ritorto, spilloni, pugnali e quindici bronzetti di offerenti, guerrieri con lancia e scudo, arcieri ed il famoso Re Pastore, rappresentante un Capo tribù fornito di lancia, elmo e scudo che sorregge una lancia e tiene al guinzaglio un ariete o un muflone. Sia le ceramiche, sia i bronzi denotano un periodo di notevole frequentazione del santuario fra Bronzo recente e Bronzo finale. I modelli di Nuraghe sono sia in bronzo sia in pietra dimostrando a pieno il loro valore semantico come arredi o strumenti, e offerte del culto nel cerimoniale religioso.

I bronzetti rinvenuti a Serra Niedda sono ora conservati nel Museo Archeologico ed Etnografico Giovanni Antonio Sanna di Sassari.

La prossima tappa del nostro viaggio

Nella prossima tappa del nostro viaggio, da Sorso ci recheremo a SennoriL’altro comune che appartiene alla Regione storica della Romangia, dove visiteremo il paese con i suoi dintorni.

Tutte le foto e riprese sono state effettuate a scopo amatoriale per uso personale senza fini di lucro. Alle nostre foto se ne aggiungono altre inviateci da amici ed alcune tratte da Internet. Alcune informazioni sulle descrizioni dei comuni sono tratte da italiapedia.it, molte descrizioni e foto da wikimapia.org, informazioni sui siti archeologici da tharros.info, altre da siti differenti. È consentito scaricare testi, foto e riprese dell’autore per uso privato senza eliminare i riferimenti. Libri e filmati sono riprodotti per farli conoscere ma non è consentita la riproduzione delle foto di terzi, dei libri, dei filmati e di altro materiale non realizzato dall’autore. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del materiale in assenza di apposita autorizzazione. |

© Claudio de Tisi 2002-2026 - Codice Fiscale DTSCLD44M23F132W